安徽網 大皖客戶端 為什么汪曾祺先生的長子汪朗從不稱呼自己的父親“爸爸”,而是“我們家老頭兒”?為什么有著“天下第一汪迷”之稱的作家蘇北始終對汪曾祺“一汪情深”?上周六,汪朗和蘇北攜《汪曾祺全集》《汪曾祺別集》做客徽派“政屏說書”,就汪曾祺和他的作品展開精彩對談,為讀者還原一個真實而又可愛的“老頭兒”作家。

汪朗做客徽派“政屏說書”現場

老頭兒跟安徽很有淵源

劉政屏:先請汪朗跟合肥的讀者打個招呼吧。

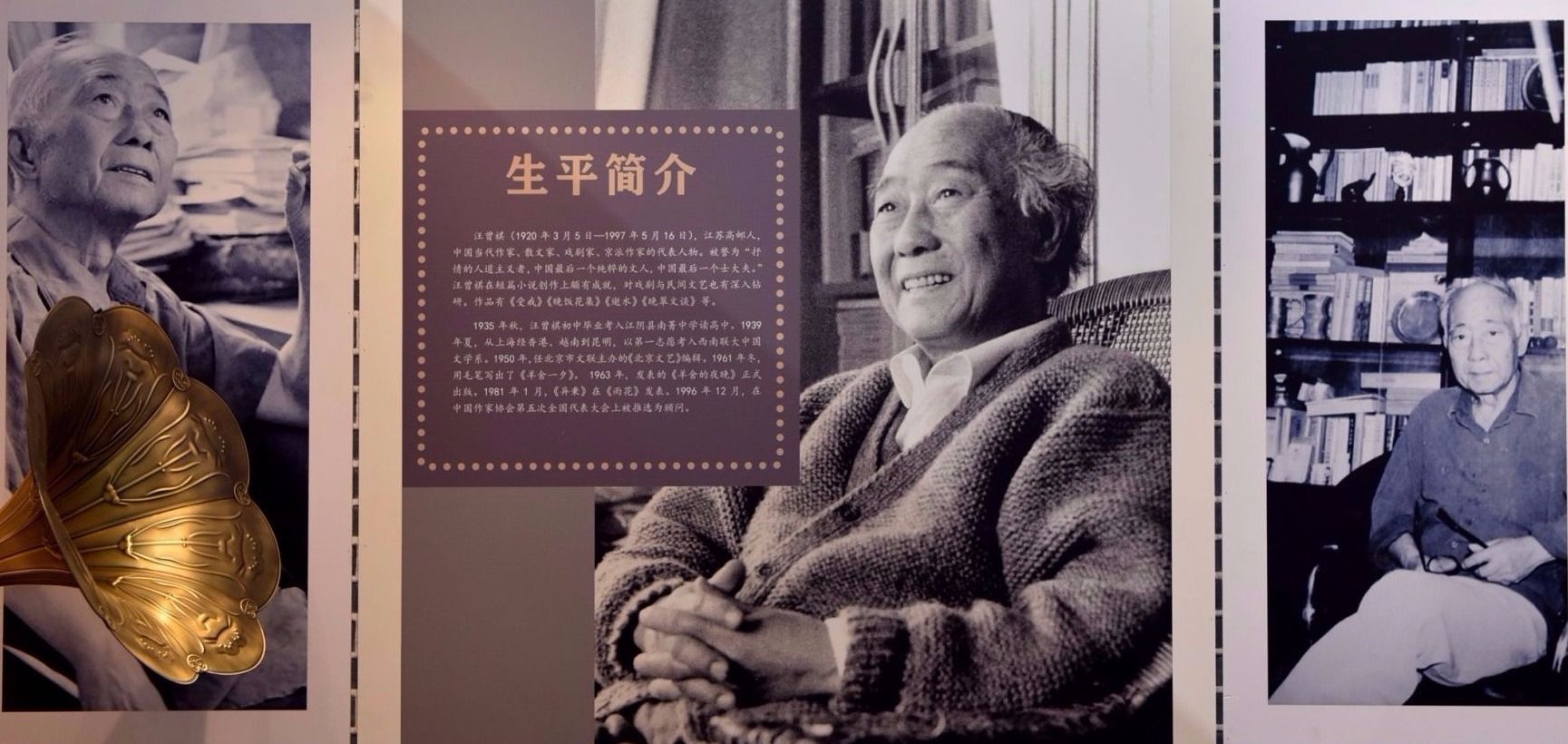

汪朗:來到合肥,還是要講講我們家老頭和合肥的淵源,實際上,有著非常密切的關系。第一點,他的祖上是安徽人,這一點是有家譜記載的。一般認為姓汪的都是來自皖南徽州,我們家的家譜記載,前八九代的樣子,是真正從安徽遷到高郵的,所以也可以說他是安徽人;第二點,老頭兒名氣還不是那么大的時候,《安徽文學》發表了他一篇后來非常有影響力的散文《關于葡萄》,一組包括三篇文章:《葡萄和爬山虎》、《葡萄的來歷》和后來非常有名的《葡萄月令》。《葡萄月令》被好多課本收進去了,是散文的代表作。說起這個作品的發表是有一番曲折的,外人可能不太知道,當時是他的一個幾十年的老朋友老同學,在東北的一個文學刊物當副主編,到北京找老頭兒約稿,結果文章給打回票了。正好我們一個鄰居,跟《安徽文學》有點熟悉,說要不給你推薦一下,老頭兒說那行吧,這么著就發在了《安徽文學》上,《安徽文學》的編輯非常有眼光。這次人民文學出版社出版的《汪曾祺全集》,《關于葡萄》的那三篇,上面寫著:初刊于《安徽文學》1981年第12期;第三點,1989年,《清明》雜志創刊十周年,他從北京來參加慶祝活動,在合肥待了好幾天,座談會發言,還跟著組織方去皖南。在皖南跑了好幾個地方,屯溪,歙縣,也是回老家了。那次沒有上黃山,一個原因是歲數比較大了,還有就是安徽的酒太好了,山下喝了兩天酒。他酒量一般般,但喜歡喝,年輕人都去爬山了,他跟老友喝酒聊天;最后一點,安徽有個鐵桿汪粉蘇北,寫了好幾本我們家老頭兒的書,被廣大讀者評為“天下第一汪迷”。有人說他還需要努力,不然“第一”會被人奪走。

汪朗

劉政屏:你在家就管父親叫“老頭兒”嗎?

汪朗:這好像是我們家的傳統。我們總感覺叫“爸爸”太生分,而且他也沒有當爹的樣子,大家都是平等相處。我媽原來叫他“曾祺”,60歲以后改叫“老頭兒”,我們也跟著叫。后來有了孩子,就是他的孫輩也這么叫,誰叫他都答應。

劉政屏:聽說汪老做菜很有一手,是真的嗎?

汪朗:還可以吧。但他寫文章,可是比他的廚藝高出好幾十倍,可以說,他是作家里的好廚子。

呈現還算可愛的真實老頭兒

可愛“老頭兒”汪曾祺

劉政屏:據說《汪曾祺全集》編了八年?

汪朗:人民文學出版社太認真,我們都不好意思了。當時是想出一個比較好的全集,以為把明顯的錯字和失誤校勘、改正出來,大家讀得比較順就可以了。但我們沒有想到,他們強調學術性,要找到文章發表的最初出處,還要跟原稿核對,不能完全照搬。有個問題,老頭兒引用別人的話,古人的話,完全憑印象,也不查,也不留底稿,好多東西我們知道,但找不到了,等到排得差不多的時候,又劃拉出一些資料,又要重新排,耽誤很多時間。

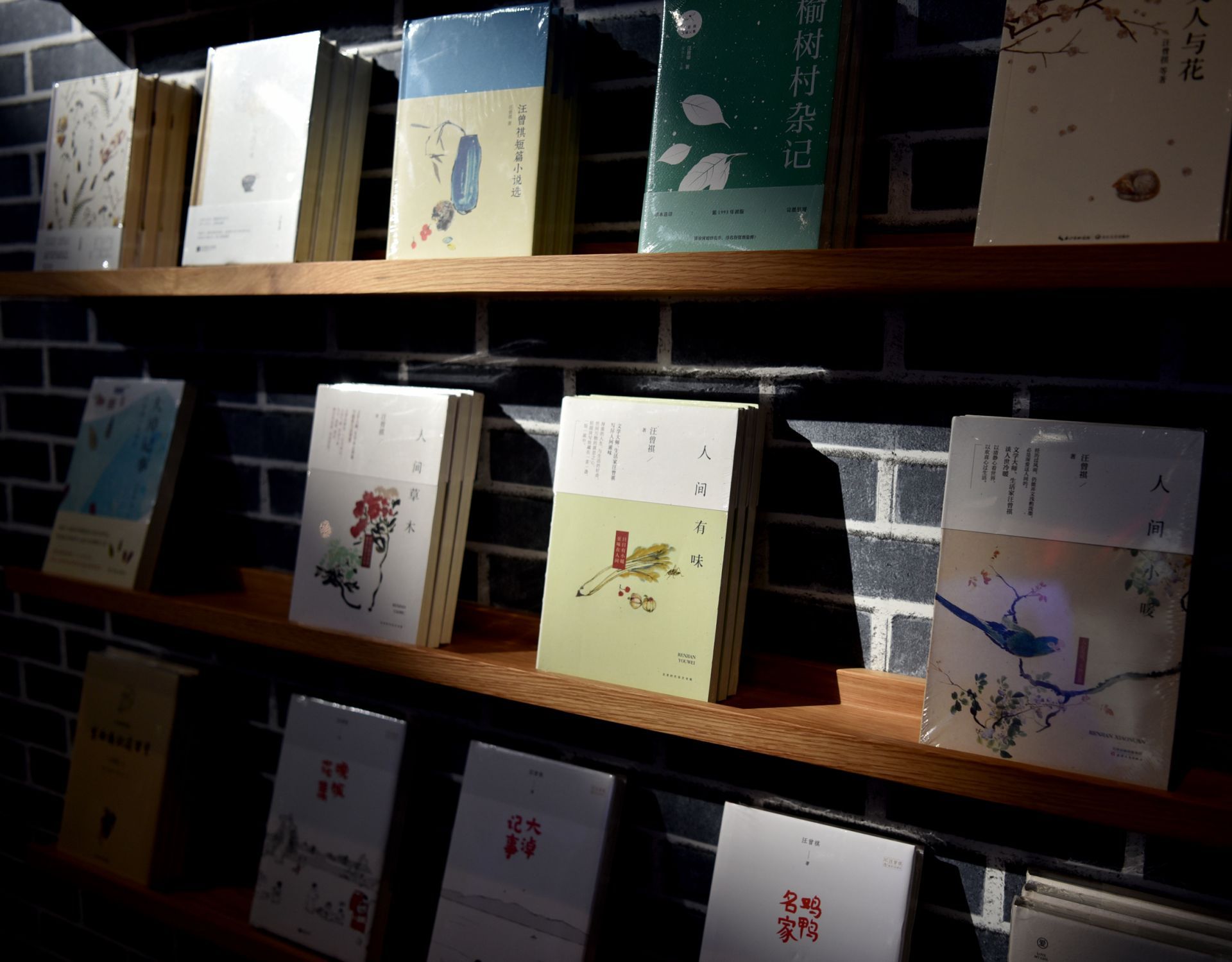

劉政屏:這套書的價值體現在哪里?跟別集的區別在什么地方?

汪朗:增加了好多篇幅。現在說汪曾祺是60歲以后才被人知道的,實際上他20歲就開始寫東西了。里面收錄的小說有三四十篇,散文一百多篇,書信一百多封,還有劇本等。之前的全集200多萬字,這次將近400萬字。可以說,能把劃拉到的都找到了,有些很難找到的史料,以前沒有的也收進去了。別集跟全集有個區別,別集是真正的汪曾祺的研究者,特別是作品的愛好者,自發組織起來,更多的是從讀者的角度編了這套別集。篇幅大概200萬字,一小本一小本,便于讀者隨時隨地拿起來閱讀。一共20本,8本小說,11本散文,1本戲劇。現在小說都出了,剩下的近期會出齊。

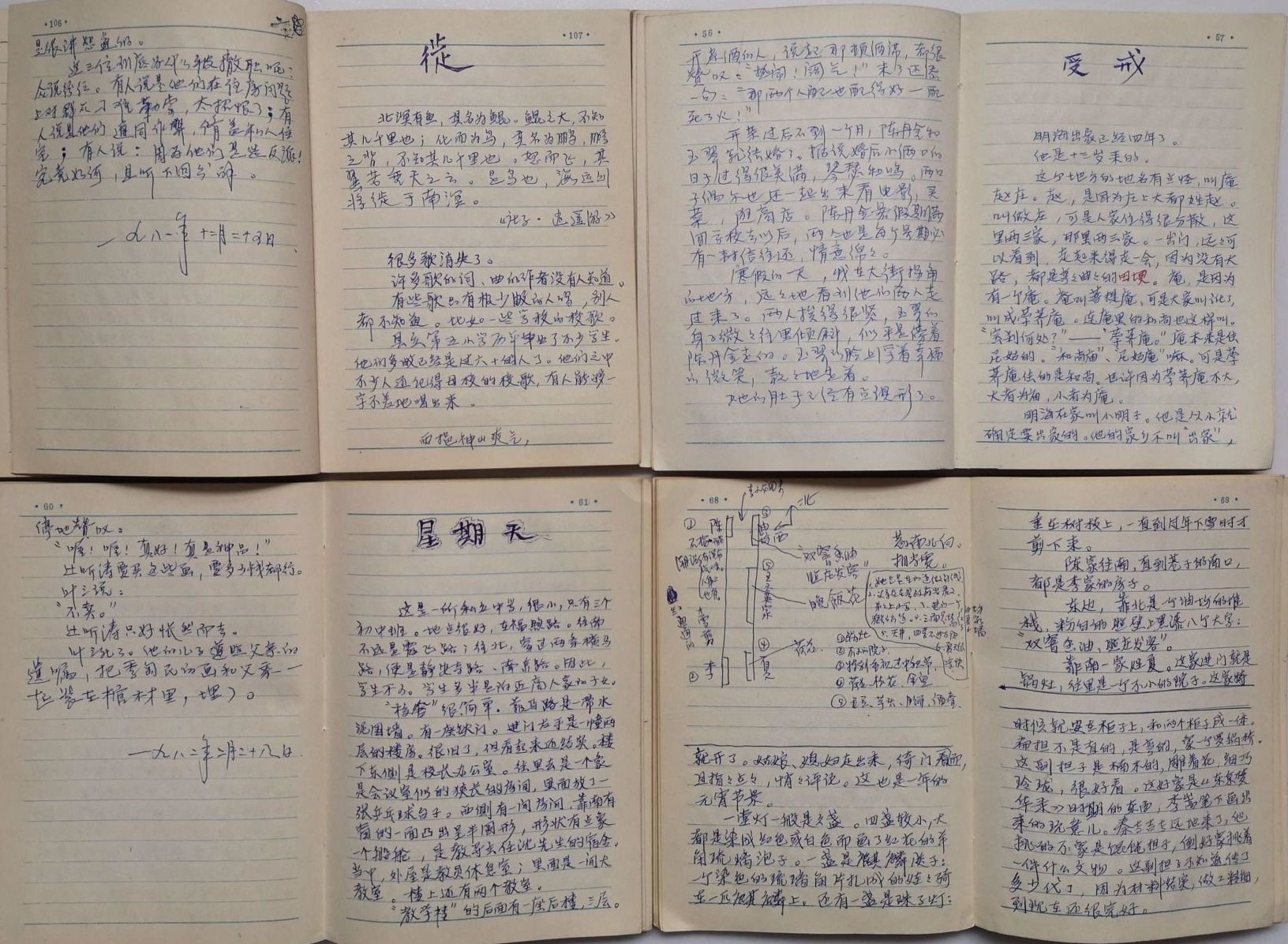

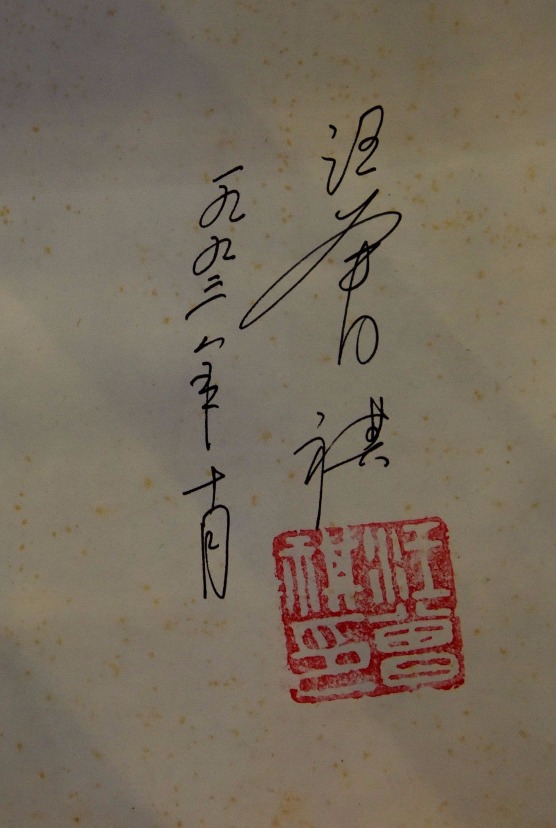

蘇北手抄的汪曾祺文章

劉政屏:說到汪迷,你眼里的蘇北是怎么迷的?

汪朗:他當年想當作家,學別人都不是太容易,汪曾祺比較好學,事不大,語言也比較平實。他當年把老頭兒的作品一篇一篇地抄,從這開始他的文學夢,后來慢慢地有機會跟我們家老頭套近乎,套得比較近,都到我們家把老頭藏的最好的酒給喝了,老頭兒自己平常就喝點二鍋頭。他們聊天聊到半夜了,傳達室都把鐵門關上了,蘇北他們就翻鐵柵欄回家。

劉政屏:除了全集,你們兄弟姐妹還一起寫了《老頭兒汪曾祺》,能簡單介紹一下嗎?

汪曾祺作品

汪朗:寫這個比較偶然,我們家三個都不是搞文學創作的。我的大妹妹,在中國人民大學工作,她認識的熟人在人大出版社,想出一套追憶叢書,就是名人家屬寫親人的。我妹妹跟老頭兒感情深,先寫了一部分,也就是書中的第二部分,我覺得散了點,是零散的回憶。因為我是搞新聞的,就從新聞角度把老頭兒整個勾勒一下,我們根據了解的老頭的一生和他的作品描述,補充成了第一部分。當時也有一個想法,看了很多所謂的傳記,這是我們家老頭嗎,那么高大,那么不食人間煙火。我們想呈現不算高大,還算可愛的真實的老頭。事先也沒有溝通,就這么寫下來的。人大出版社出了,后來中青社也要出,再出的版本,我的女兒,妹妹的女兒也寫了,兩代五個人都參與了。我們寫著玩,大家看著玩,這書看著不累。

老頭兒的教育方式很寬松

“政屏說書”主持人劉政屏

劉政屏:作為兒子,說說你心目中的父親吧?

汪朗:老頭兒心里對我們都有評價,他對別人說過一句話:我們都不是嗑文學這棵樹的蟲子。他認為搞文學創作是要有天分的,雖然說的是別人,其實我們心知肚明,我們也不是這塊料。但我們有一定的鑒賞能力,知道什么好。他的點撥不刻意,讓兒女自己發展就完了,屬于放養型的,不管不顧。在這樣一個大的熏陶環境下,我們幾個長得也很健康。

劉政屏:對孩子這么放松也是很不容易的吧?

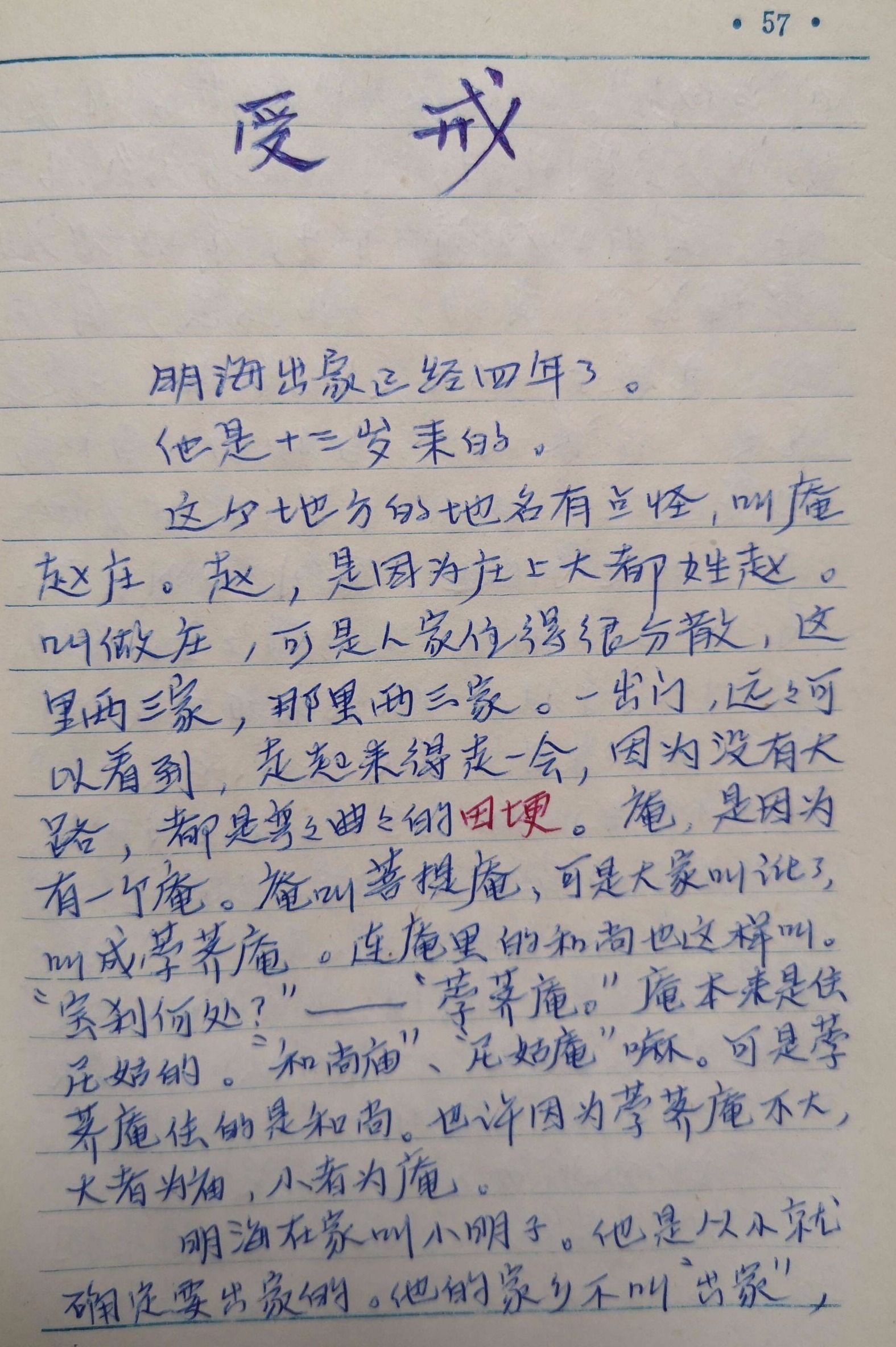

汪朗:我們在成長過程中,因為過于寬松的家庭環境,向來沒把他當回事,他在我們家排序一直是最后的。就是文學地位很高,家庭地位很低。我們沒什么壓力,本本份份就好。我妹妹一直是好學生,小學有一個學期學習不上心,期末考了個64分,老師對她有更高的期望,就說她這次是猴子坐滑梯,一出溜到底了,回家肯定交代不了。結果卷子交給老頭簽字,老頭一笑,二話不說就簽字了。正好那天我媽沒在,不然肯定要管。老師問她挨揍了沒有,挨罵了沒有,答沒有。老師奇怪了,怎么還有這樣的家長。把簽名看了半天說,原來你爸不是你親爸,你爸簽的“曾祺”,你姓汪,你爸姓曾。毛筆字簽名,不寫姓氏,這是他的習慣。老頭兒認為,小孩,其實他有好勝之心,不是一定要又打又罵的,讓他明白,自己改正效果更好。

汪曾祺簽名

劉政屏:你說父親之前不出名,出名的時候你們也長大了,現在還看父親的作品嗎?

汪朗:我什么都看,但沒有說特別喜歡哪一篇,因為他的作品總體比較平穩。《受戒》每次看都很順,很美。還有就是他的筆調輕松,對小人物的同情,對愚昧的輕微諷刺,尺寸拿捏得特別合適。

劉政屏:因為他都是手寫,很好奇你父親的寫作狀態是怎么樣的?

汪朗:60歲后分為幾種狀態,幾個階段,《受戒》前后,80年左右,進入井噴期,覺得找到了發揮自己特長的角度,就是寫他熟悉的生活,用一個新的角度來反映。這么多年積累的東西翻出來,所以處于比較亢奮的階段。他沒有書房,我們家兩間房住5個人,平常搭一個行軍床,只有一張桌子,小妹妹上夜班前要睡覺,也是老頭兒最想寫東西的時候,沒地方寫,在外邊轉圈,總問到點了沒,想讓妹妹起來。我就開玩笑,你看老頭兒那狀態,好像母雞憋著蛋,管他叫下蛋雞。開始老頭兒還反駁,后來也適應了,說今天要下個大蛋,金蛋。小說題材寫得差不多了,寫散文就比較有規律了,不用那么著急,早睡早起。我們睡懶覺,他早起做改良版的陽春面,吃完坐在沙發上,捧著一個茶杯,我說他是老僧入定,誰說話都跟聽不見一樣,然后去書房兼臥室,不緊不慢地寫。他寫東西的特點是,想好了再寫,基本一氣呵成,他寫完的稿子紙面是很干凈的,清清爽爽的。因為他駕馭文字的能力不在話下了,總能找到最準確的表述方式。比如京戲《沙家浜》中有一段二十幾句的唱詞,他琢磨一會,抽了兩根煙,一下就寫出來了。

《受戒》(蘇北手抄)

汪曾祺的文章和文論相得益彰

劉政屏:你追汪曾祺是從什么時候開始的?

蘇北:97年我回到合肥工作,在安徽文友中我對汪老的了解應該是第一名。每次吃飯,朋友都說,今天吃飯不許說汪曾祺好不好。一坐下來我就開始說,我確實不是有意的,腦子里有回環的。當時我在《新安晚報》上發了很多文章,其中很多是寫汪曾祺的。關于上面汪朗說的汪先生來安徽的事,還可補充兩個細節:1989年,汪曾祺和林斤瀾來合肥,逛包河公園的時候作家墨白問他,汪老,你拎著小布袋子干嘛?好像出去買菜。汪老說,帶個袋子方便,看有什么好的買些,那樣子給人的感覺特別平和。汪曾祺逛包河,有畫意,樣子很特別。二個是黃山的程鷹跟我說,陪汪老他們去老街,在新安江邊上吃龍蝦喝啤酒,汪老買了兩包煙,往程鷹面前一推,你一包我一包,售貨員找的錢,一抓往兜里一塞。后來程鷹把他們送上飛機走了,程鷹晚上從新安江邊過,看兩個老頭還在那喝啤酒吃龍蝦。原來合肥下大雨,飛機飛到合肥,天上轉了一圈又飛回到黃山了,兩個老頭又回到黃山的賓館,被程鷹撞上了。

蘇北

劉政屏:這次參加別集的編輯,有什么感受?

蘇北:我當時喜歡汪曾祺,基本是一個人的戰斗,后來在喜歡的過程中找到不少同好,成為朋友。我也通過閱讀汪曾祺,慢慢從一個頑皮的少年變成喜歡讀書的小青年。應該說,寫作幾十年,把自己僅有的一點能量都釋放出來了。后來汪先生的粉絲團不斷擴大,而且發現喜歡汪先生的皆可成為朋友。幾十年來,通過各種渠道互相認識,比如楊早、徐強、李建新,還有我的好友龍冬、顧建平等等。別集的十個編委,每人負責兩本,都是最喜歡的人做最喜歡的事,特別有意思。我認為別集是全集之外最好的版本。在編輯過程中,大家互相補充,互相碰撞,產生了不少“巧思”。編輯這個書的過程,我們都很愉快。

徽派總監馬麗春現場向嘉賓贈送禮物

劉政屏:這么多年讀汪、寫汪,你最深的感受是什么?

蘇北:分兩個階段。前十年偏重回憶,后十年對作品的梳理有了理性的認識,感性的部分少了。理性的作品分析的成份多了。比如剛開始我們對稱他是“最后一位文人”、“最后一個士大夫”什么的,我們也沒有感覺什么不妥。后來通過深入研究,發現不是這么回事,汪先生貌似“舊文人”,其實他骨子里是個“現代派”,他讀的是西南聯大,受的是“五四”影響。他是個有著傳統的漢語審美的現代派,比如他對女性的解放,女性個性的張揚,是贊美的。我們給他的界定,一個中國式的抒情的人道主義者。這也是汪先生自己的定義。我認為,這個概念是比較準確的。還有一個是,汪先生不是自發式的寫作,他是有認識的寫作,或者說是有理論支撐的寫作。他一邊寫一邊補充自己的文學理念,通過自序或者給青年作家寫序或者文論,來闡述自己的文學主張。可以說,他的文章和文論是相得益彰的。現在很多研究者說的話都是他文論里的話。可以說,汪先生是一個十分清醒的寫作者。至于說給汪先生立傳,若要寫得好,必須具備與汪先生同等的學養,才能寫他的精彩。我原來有個想法,用片段的方式去做,比如說汪曾祺在世77年,我想用汪曾祺的77個鏡頭,來概括他的一生。可是這種寫法也很難。想寫好,我也很難駕馭得了。后來發現喜歡汪先生的人太多了,我就默默地退后了,做個悄悄的閱讀者也不錯,可是現在不大容易做到,因為每年各種原因,都要做一些汪先生的事情。因為喜歡,做這樣的事情也很快樂。

新安晚報 安徽網 大皖客戶端記者 李燕然/文 薛重廉/圖

請輸入驗證碼