鄭汝中訪談視頻

安徽網 大皖客戶端訊 14日上午,應邀來合肥舉辦書法展并講學的著名音樂家、書法家鄭汝中先生做客由古井貢酒·年份原漿古20冠名的大皖徽派欄目,這位年已八八的傳奇藝術家坐在輪椅上講述了自己不尋常的人生。闊別安徽30余載,鄭汝中先生回到和夢里敦煌一樣重要的安徽,那是兩個各自承載了30年時光的精神故土。他一再說自己很平凡很普通,走了崎嶇寂寞的路,做了真心喜歡的事情。一生任性率意,但他非常滿足。

輾轉人生看見人間艱辛事

鄭汝中先生

鄭汝中先生

徽派:當年在安徽工作了三十年,如今闊別三十年再回這里,有什么的感觸?

鄭汝中:我其實沒什么可說的,我是個很普通的人,我退休在敦煌研究院,但我在安徽工作了三十年,我原來是搞音樂工作的,是個琵琶教師,我在安徽藝術學院、合師院、安師大一直工作了三十年,后來調到敦煌研究院工作。我的歷史很簡單,也很豐富。我1932年生在北京,我父親當時在北京做地下工作,在北京的生存就很危險,我12歲時,組織上就把我和我的哥哥還有別的革命者的孩子一起接到了現在的華北根據地。很快就把我們送到了延安,延安當時稱為大后方。這個事情也很簡單,當時像我一樣的孩子也很多,2500里地要走過去,還要背著背包,走也得走,不走也得走,最多時一天要走一百里地,我們走了兩個半月,走得非常辛苦,路上還打了兩次仗,很多傷員,非常殘酷,經歷了這個過程就知道了什么是革命。1944年的一月份我們到了延安,第二天毛主席請我們一行人吃飯,當然還有帶隊的大首長,在楊家嶺的一個大窯洞里。大家都說這是毛主席,我們都站起來,毛主席就問帶隊的人,這是誰的孩子?那是誰的孩子?當時毛主席對我們這群孩子講了這么幾句話:“你們好好讀書,抗戰勝利了就把你們送回去。”然后就不理我們了,跟首長說話去了。

徽派:和毛主席的一面之緣,對于還是少年的你應該是很難忘的記憶。

鄭汝中:我在延安生活了兩三年,讀小學,進的是十八集團軍革命干部子弟學校。在延安這些年算是受了革命的洗禮,知道共產黨是講平等的,要愛護同志犧牲自己等等。

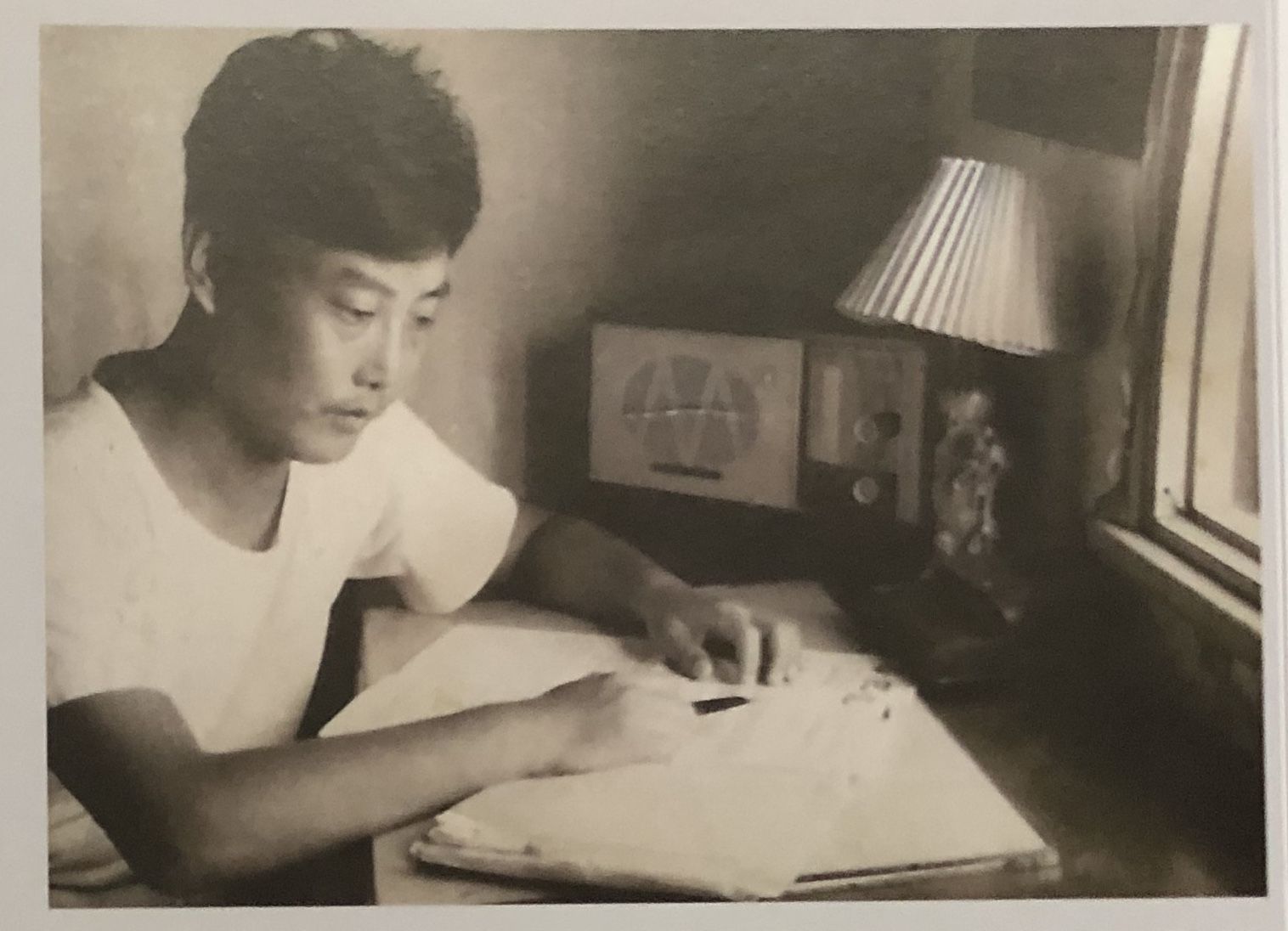

青年鄭汝中(受訪者供圖)

青年鄭汝中(受訪者供圖)

徽派:那是怎么走上藝術道路的?

鄭汝中:我接受藝術教育,在延安回來以后。解放戰爭時期送我們回晉察冀邊區,到了張家口,這是我們第一個解放的大城市。我當時十四五歲,上了張家口中學,實際還是干部子弟學校。我們沒家,父親都去干革命了。那時候我患了腿關節結核,我就住院了。我父親是個醫務人員,后來也回解放區了,在白求恩醫院做負責人,我就隨著我父親在醫院里住院。整個解放戰爭那幾年我就一直在住院,脫離了學校,如果不是住院,我那時候可能就去蘇聯了。因為我的很多同學后來都去蘇聯留學了。

徽派:人生路可能就完全不一樣了。

鄭汝中:后來我回北京了。父親在軍隊醫院工作,我在中央機關做機要工作。這個時期,我特別喜歡音樂,其實在延安時我就自己做過二胡,拿六塊木頭做的,蒙的是豬膀胱,馬尾巴做弓,我沒學過音樂,也不認譜,但我什么都會拉。不是天分,我們那幾個小孩都會拉。一聽就會。我后來跟李廷松學琵琶還是張伯駒介紹的。

追隨大師彈起心愛的琵琶

鄭汝中書法作品

鄭汝中書法作品

徽派:為什么選擇了琵琶而不是別的樂器?

鄭汝中:老師的原因。我在北京時先認識了張伯駒,他是個大收藏家,捐過不少文物給國家。我常去他家玩,李廷松也會來他家。張伯駒看我喜歡音樂,他說那你跟李廷松學琵琶吧?就把我引薦給了李廷松,那時候他家里來往的都是名人,在他家見過俞平伯,還有溥儀的一位叔叔,這一類人很多。我喜歡琵琶,我問張伯駒我能學么?李廷松很謙和,說你來吧。我下班后只要有時間就去學琵琶。我是李廷松的第一個徒弟,后來他們送我一個名號:“大師兄”。1956年安徽辦藝術學校,李先生就推薦我過來教琵琶,就這樣一個機緣。

徽派:就此和安徽結緣了。

鄭汝中:當時藝校辦學非常艱苦,在大蜀山那邊,竹竿搭的草房,又是教室又是宿舍,最開始的學生也就一百個人吧,我就這么混入藝術界的。

鄭汝中先生訪談中憶往昔

鄭汝中先生訪談中憶往昔

徽派:怎么舍得離開家里到安徽來的呢?

鄭汝中:年輕嘛也沒什么顧忌,家人也無所謂,哪里有需要就去吧。安徽,一干就是三十年。當時對我來講比較困難,因為我沒受過專業音樂教育,不像現在的音樂學院有很多理論支撐。就只能教學相長,逼著我自己去學簡譜,學五線譜,去中央音樂學院進修過兩次,當時一有空閑就去旁聽別的課,就這樣硬逼著自己學會當老師。很簡單也很崎嶇。

徽派:這次書法展見到了您的不少學生吧?

鄭汝中:大多數都是當年的學生。這次來合肥也是因為想舊地重游,我已經88歲了,也是末班車了,我想再來看看吧,看看老學生老朋友,他們也經常到北京上海看我。我在這邊特別欣慰的就是師生關系特別好,不像一般的學校。藝術教學是一對一的,一教就是幾年,所以師生感情特別好。我的歷史說起來很簡單,也很平凡。我感覺現在很多老師都比我那時候強。

492個洞窟讓人魂牽夢縈

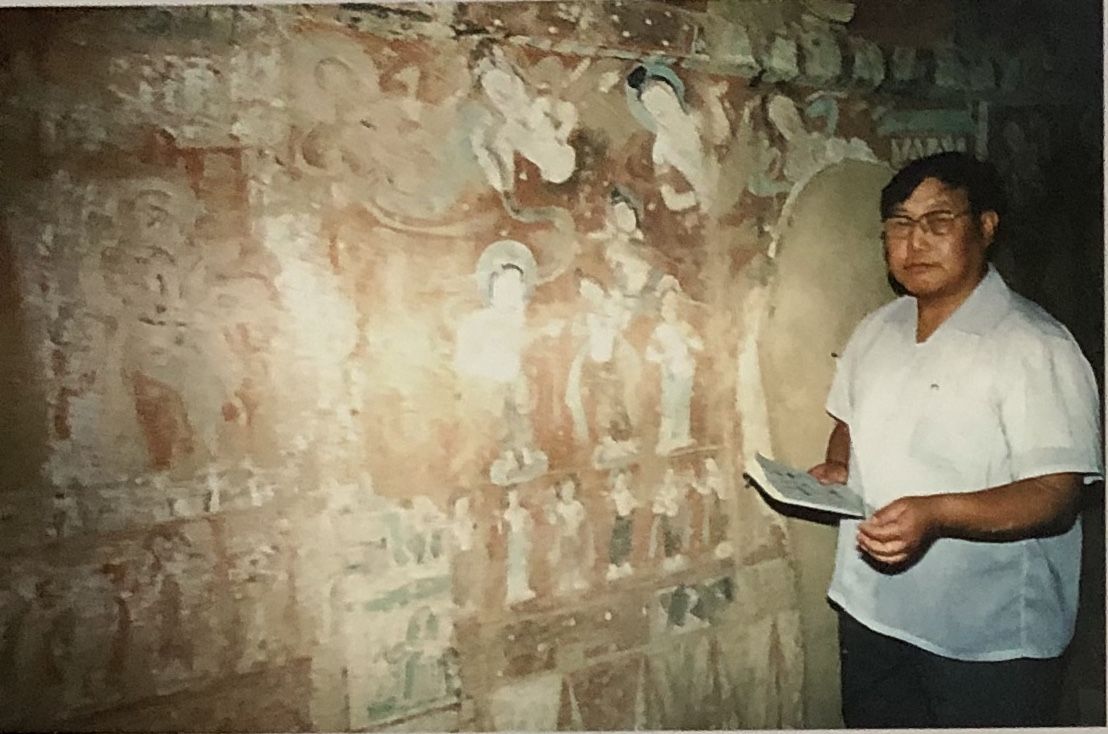

鄭汝中先生在敦煌

鄭汝中先生在敦煌

徽派:音樂老師當的好好的,又怎么選擇去了敦煌?

鄭汝中:后來我就從藝校調到大學了,藝校原來是中專,后來我去合師院和安徽師范大學教琵琶。在蕪湖期間,1980年暑假,我一個人到敦煌去旅游,住了一個禮拜,當時敦煌去的人很少,交通不行,一路輾轉。但到了敦煌很興奮,感覺敦煌有很多東西像我夢里的東西。那些洞窟壁畫里描繪了很多樂器,樂舞。當時還沒有什么人去研究。研究敦煌音樂我不一定是第一人,但是最先開始研究的。我回來就跟老伴講,她說真要去你就去吧。我就跟敦煌研究院的院長通了一次信,他說我們需要你這樣的人來。經過幾年醞釀,1984年,我再次去了敦煌,這次是和老伴一起去的,住到了敦煌的招待所,當時我對生活的要求也不高,敦煌很困難,莫高窟距離縣城還有50里,喝水都必須到城里頭拿汽車拉來。老院長說慢慢會變好的。后來四個人一棟樓,國家給專家蓋樓,每家不到一百平方,但住著還舒服。

徽派:您是主動請纓過去的?

鄭汝中:對。當時安師大不放,教育廳長也是我們學校調去的,他說你要什么條件我們都滿足,馬上給你升教授。我說我不是要那個,去敦煌是我感興趣的,我又不是去上海去北京,你就讓我去吧。我說不入虎穴焉得虎子,不去就看不到任何東西,為了保護,敦煌是很封閉的,很多洞窟不讓看的,現在它也很封閉。后來我說我一定要走。最后上面領導同意才放我走。

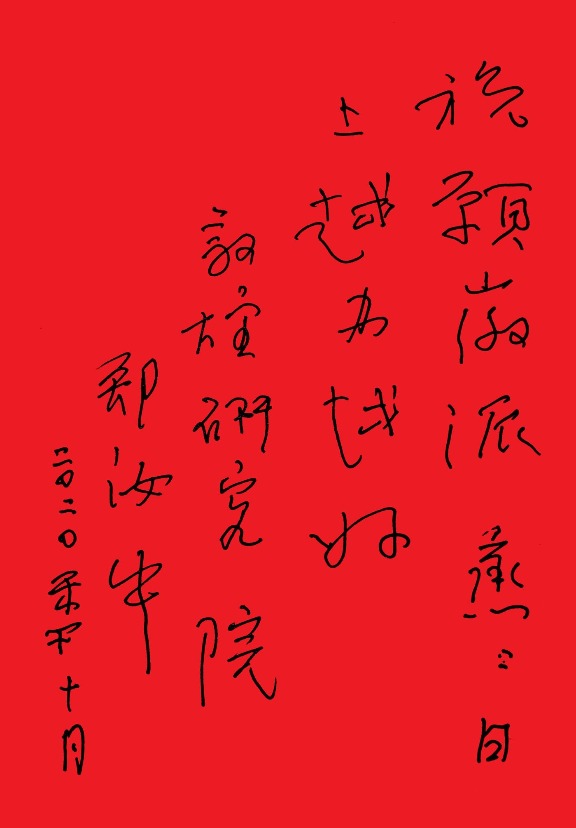

鄭汝中先生為徽派題字

鄭汝中先生為徽派題字

徽派:那么大的決心,是什么魅力讓你一待就是三十年?

鄭汝中:后來是硬調過去的。其實人家不讓我走對我也是好意。調去了以后我對敦煌一無所知,敦煌的佛教,宗教藝術,佛教美術,牽涉到方方面面。那么多壁畫,我研究的是壁畫里的音樂,在音樂歷史上稱為圖像音樂學。

徽派:那時候您已經定下方向了?

鄭汝中:是的。我說我一不當官,二不來發財,我說我想做三件事情,第一件事情我想出一本書,關于敦煌樂舞的,第二我要拍一部樂舞的電影,第三我要把這些樂器仿制出來。我非常明確我能干什么。院長說我們慢慢來吧,你先研究研究。前三年我就在資料室里研究,看國內出版的一些材料,還有就是斯坦因他們盜走的東西,縮微膠卷,一個個看,過去的文書,越看越有興趣,經常忘了吃飯。里面什么都有,就像看雜志,特有意思,反映了古代方方面面的社會生活。后來我就開始寫書。

徽派:都是按照您設想的方向在踏實往前走。

鄭汝中:我帶了一個小組,敦煌研究院給我成立了一個樂舞研究室。人多的部門是研究所,有好幾個所,我所在的是室,開始只我一個人。有幾個助手,一個拿梯子,爬高,一個要照相,一個要記錄,我查一遍洞子要三個月,敦煌莫高窟一共有492個洞窟,我一個一個查一個一個過,哪個有音樂,畫了多少琵琶多少箜篌,形態是什么,這是普查,查一遍三個多月。莫高窟的壁畫有四萬五千多米,所以數量相當大,中間夾雜著樂舞,我得出一個結論:古代音樂比現在豐富熱鬧,現在的音樂萎縮了,這是我的觀察。建國后,我們又有個突飛猛進,篩選了很多樂器,其實很多樂器早已經失傳了。

人生任性率意知足常樂

鄭汝中先生在敦煌

鄭汝中先生在敦煌

徽派:這就到了復原敦煌壁畫里的樂器。

鄭汝中:對。當時我就萌發了一個想法,把這些樂器試驗一下,這個實驗已經做了二十多年了。做了四遍。為了做樂器,我在北京車間里,跟著工人混了三年。

徽派:就是把壁畫上在現實中已經沒有的樂器復原?

鄭汝中:我不會做啊,我得依靠工人。這樣的話,我大概做了四遍,一遍比一遍質量高,一遍比一遍數量多,最后一次是國家花了四百萬塊錢做的,一百多件,七十多種。現在的民樂隊里也就二三十種,很多樂器都消失了。我光琵琶就做了十幾種,我做的琵琶大小寬窄都不同,不是我瞎做,有圖可依據,鼓類打擊樂器也很豐富。這樣我就有個課題叫“敦煌壁畫樂器仿制研究”,不叫復制,仿制有一些創造和出入,現在的技術和發音原理,按照能演奏的來做。最后一遍是去年完成的,在敦煌博覽會展示引起了轟動,引發注意。現在刀槍入庫,我也沒精力再搞了。

徽派:這些樂器都能演奏么?

鄭汝中:很多比現在的好,不一定都好。我的要求應比現在好。這可能是我最主要的工作成就了。

徽派:在大漠一待這么多年,不枯燥么?

鄭汝中:不枯燥。我的工作動力不是什么偉大的理想和使命感,實實在在的說就是興趣,晚上還在思考這個,我沒有上下班的概念,整天就思考怎么做。

徽派:有成就感和獲得感。

鄭汝中:那當然了。文化部給我獎了,科技進步二等獎。

徽派:有意思也有意義的工程。

鄭汝中:不能自吹自擂,實事求是。國家也給我獎勵了,不能這么無窮盡吹了。

徽派:您的書展也很低調,書展序言里您說自己是一個沒有脫離了低級趣味的人。書法有師承么?

鄭汝中:我從小就喜歡書法,大人拿各種字帖讓我辯識,哪個帖子柳公權的,哪是顏正卿的,哪個是何紹基的,我都知道,當時寫不好,一直練字,寫了一輩子了,我也不覺得我是個書法家,充其量是業余愛好者。我的書法是因為我行動不方便,不會跳舞不會打牌,我寫寫字吧。

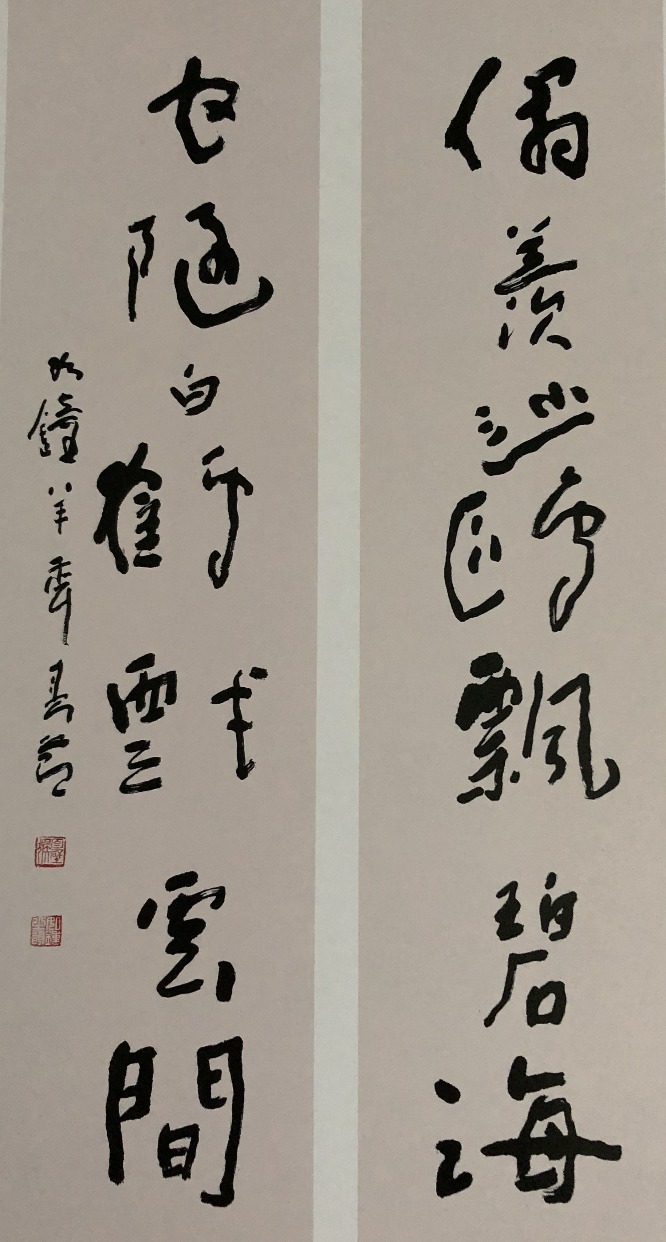

鄭汝中書法作品

鄭汝中書法作品

徽派:您有很多愛好啊。

鄭汝中:樂器是我的專業了。書法是游戲。其實不要太嚴肅了,樂器也是娛樂。持續不斷寫。開始誰要字我都給,從省長到掃地的都有我的字。后來我就收斂了,很少送人了。敦煌工作這么多年,基本沒人知道我會寫字。我也不投稿不展覽,這次到合肥來是學生慫恿鼓勵我,硬把我架上來,我看著還可以吧,不敢和書法家比。我的特點是任性,率意,面目多樣。這兩年,往漢隸上稍微靠了一點。

徽派:字里有您經歷過的人生?

鄭汝中:我問了周圍的朋友,有人說字里有禪意,有音樂,這都是大家的鼓勵。展覽時我很忐忑,誠惶誠恐,我聽到的反映,很多畫家來了說真不錯,很特別,一般人寫字不這么寫,這點我當然很滿意了,但人家也肯定是贊美多一些,但心里要明白不要飄飄然了。

徽派:這些年在上海生活?

鄭汝中:在上海生活挺好。上海比北京空氣好,我年紀大了老有咳嗽。我是在上海的郊區。

徽派:任性率意活了一輩子,現在還有什么特別想做的事情么?

鄭汝中:實事求是,來日不多了,這是個自然規律。人呢,活太長也沒必要。為什么呢?自己也不舒服,還給人添麻煩。順其自然吧,現在也盡量保養,生命長一點就多看看這個世界,但也看得差不多了。

徽派:敦煌壁畫上的那些樂器呢?還有心愿嗎?

鄭汝中:時代是發展的,一代比一代強,在我的研究基礎上會發展下去。遺憾的是,沒有什么接班人。想找兩個研究生,找不到,現在的大學生還沒有條件研究我這個東西,好的也有,人家又不愿意去。

新安晚報 安徽網 大皖客戶端記者 蔣楠楠/文 薛重廉/攝

請輸入驗證碼