徽派直播

安徽網 大皖客戶端 父親是省廣播電臺文藝編輯,母親是著名黃梅戲表演藝術家王少梅,舅舅是黃梅戲經典劇目《天仙配》中董永的扮演者王少舫。出身梨園世家的王唯唯,自帶文學和戲劇的基因。上周五,王唯唯在做客徽派直播時表示,家人對他產生的影響是潛移默化的,并且貫穿他的表演、創作、工作和生活。總結成一句話,就是父母經常所說的:干干凈凈做人,漂漂亮亮做事。

母親教我走上戲曲舞臺

王唯唯

王唯唯

徽派:出身梨園世家,你也在多篇文章中懷念父母,他們對你產生了什么樣的影響?

王唯唯:媽媽從事戲曲表演,爸爸從事文字工作,可以說,到現在為止我取得的這一點點小成就,應該歸功于他們。寫作方面,父親讓我從小養成了寫日記的習慣。那時候在農村,父親對我的寫作要求特別嚴,有一次我給《安徽日報》寄了首詩歌,編輯給我寄了用稿通知,我爸爸專程跑到安徽日報社,跟編輯說,孩子還小,現在只是練筆,不宜太早發表作品。父親回來對我說,你才十七八歲,過早發表作品對你寫作沒有好處,你現在最主要的是多看書多練筆。父親當時跟我說,你看農村家家屋頂上的裊裊炊煙,這是代表一個村莊,可以把它擬物化,說這是一棵消息樹,通過炊煙你就能聞出來家家戶戶今天燒的什么菜。所以創作就是要多觀察,觀察人物和事物,角度不同,寫出的東西不同。戲曲方面,那時候我們家就住在黃梅劇院大院內,家離排練小禮堂只有20步路,鑼鼓一敲,我奶奶就說我們“魂不在焉”,因為從小就看媽媽和舅舅演戲,慢慢也悟出了一點東西。

徽派:你是怎么走上戲劇表演道路的?

王唯唯:當時父親是希望我們兄妹三個上大學的,我父親就說,你們當演員能像你舅舅那樣當個名演員嗎?所以他堅決反對我們演戲。媽媽演的《天仙配》、《牛郎織女》我都沒看過,后來還是爸爸主動帶我們看的。1975年我考了省話劇院,當時跟侯露,王詩槐他們同一批,但是因為特殊原因就沒被錄取。第二年,王詩槐去了巢湖市文工團,侯露到了池州市文工團,我進了銅陵市文工團,這么地走上了演員這條路。雖然小時候爸爸不同意我當演員,但當時的情況是我已在農村待了八年,回城找個飯碗是當務之急。

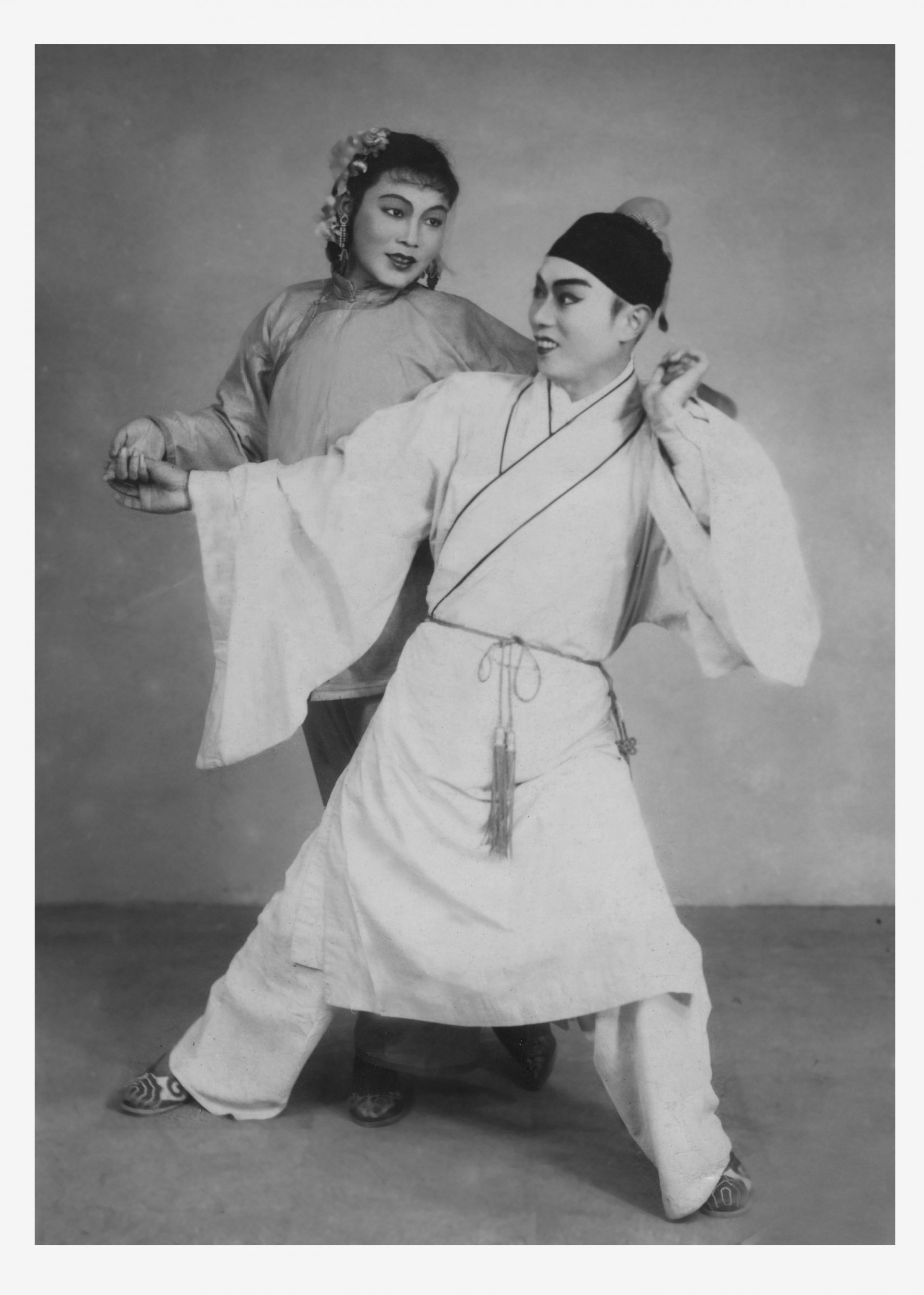

王唯唯和母親

王唯唯和母親

徽派:當時母親在表演方面給了你什么樣的指導?

王唯唯:考省話劇團那會,媽媽每天帶我到雨花塘練氣,練口腔和胸腔共鳴。練習時,媽媽按著我的腹部,教我吐氣吸氣。因為以前的舞臺是沒有什么音響的,都是舞臺中間吊個電容話筒,演員要把聲音送到最后一排觀眾的耳中,就必須下力氣練習發聲。為了考省話,我三個月沒抽煙,對著錫紙朗誦,什么時候錫紙能動,才算練成功了。我在農村演出,上場之前,我媽讓我點兩滴眼藥水,她說燈光一打,眼睛水靈靈的,多好看啊。上臺有時候哭不出來怎么辦,我母親講,眼睛瞪大點,看著燈光,一分鐘不要,眼淚就下來了。那時候演戲很嚴格的,后臺沒有任何一個演員敢做聲,我舅舅他們在江淮大劇院,七點半演出,五點準時進劇場,妝畫好,坐那默默地醞釀角色,一動不動,這是規矩,就是一定要對自己的職業有敬畏之心。

舅舅讓母親為嚴鳳英“讓戲”

王少舫王少梅兄妹

王少舫王少梅兄妹

徽派:舅舅王少舫在你的印象中是什么樣的?

王唯唯:舅舅從小學的是京劇,拜上海的鮑筱麟為師,專攻老生。本來跟師傅簽的協議是8年,到了第三年的時候,師傅家里出了問題,就解除了合約,回來不久,抗戰爆發,舅舅跟隨母親第一次到安慶落腳。因為安慶是黃梅戲的家鄉,舅舅在這里唱京劇一開始并不受歡迎。舅舅在安慶演的第一出戲是京劇《南陽關》,那時候他13歲。因為形象好,扮相好,唱得又有板有眼,老生特別有味,安慶觀眾慢慢認可了。聽慣了黃梅調,他們覺得京劇很新鮮。因為舅舅是京劇演員,習慣了京戲中以弦樂過門,而黃梅調只用鑼鼓伴奏。于是他同拉京胡的琴師商量,讓琴師給他托著調。新的伴奏樂器加上不同于安慶土語的京白唱腔,讓王少舫的黃梅調一下子引起了當地觀眾的好奇,從此舅舅便落了個稱號叫“京托子”。每次演出掛牌,大家都會說,走啊,看“京托子”去。當時演《天仙配》,舅舅是男扮女裝,演二姐,這算是京黃合作。

王唯唯話劇表演劇照

王唯唯話劇表演劇照

徽派:作為一代黃梅大師,你認為舅舅對黃梅戲最大的貢獻是什么?

王唯唯:第一個貢獻,是在丁永泉、潘澤海等人的支持和幫助下,將早先黃梅調采用的五聲音階提高到七聲音階,從而使黃梅戲樂曲的旋律發生了根本性的改變;第二個貢獻是他在演了包公以后,和作曲苦心積慮,吸收各種流派,形成了黃梅戲從未有過的花臉唱腔;第三個貢獻,是1952年黃梅戲應邀赴上海演出,這也是黃梅戲第一次走出安徽。王少舫和嚴鳳英演了兩個小戲,《打豬草》和《補背褡》,一下在上海轟動了。為此,上海交響樂團還專門在文化廣場為名不見經傳的黃梅戲伴奏。著名音樂家、戲劇家賀綠汀等名人紛紛在文匯報、大公報撰文,稱贊黃梅戲是“來自民間沾著泥土露珠的小花”。

徽派:文藝界有王家兄妹“讓戲”的一段佳話,具體是怎么回事?

王唯唯:1953年,在省里辦的老藝人學習班上,丁永泉希望舅舅回到安慶,還跟他們同臺唱黃梅戲。經過反復思考,舅舅毅然決然地離開了安徽省京劇團到了安慶,正式成為了一名黃梅戲演員。1954年安徽省黃梅戲劇團成立,省領導點名要他和嚴鳳英到省團來。《夫妻觀燈》原是舅舅王少舫和媽媽王少梅創作并演出的拿手好戲,當時省里領導看中了這個戲,要求把我媽媽撤下換上嚴鳳英。那時候演員的看家戲,是不能輕易讓給別人演的。呂波團長知道我媽媽的性格直率,不敢直接跟她說,就跟我舅舅說。一開始,舅舅試探性地說了是省里領導的意見,被我媽駁回了,說不可能。后來舅舅發火了,拿出“長兄”的威嚴,說讓要讓,不讓也要讓。后來媽媽答應讓戲了,并且手把手地教會了嚴鳳英整出《夫妻觀燈》,這就是王家兄妹“讓戲”的故事。

要做就要比別人做得更好

古井體驗中心徽派訪談現場

古井體驗中心徽派訪談現場

徽派:是什么樣的契機接觸到群眾文化工作的?

王唯唯:82年話劇團解散,銅陵市有個黃梅劇團邀請我,當時我已經20多歲了,那時黃梅戲演的都是古裝戲,我沒有學過,這些都不懂,去了是累贅,我就謝絕了團長的邀請。當時市文化館館長對我說,到這里來,除了本職工作,你兼圖書管理行不行,我答應了。我就是在那時候讀了大量中外名著,而且把好的段落句子都用鋼筆寫下來,一共整理了十本筆記。到文化館的第二個月,我就發起成立了市青年藝術團。

徽派:你的好學是家庭遺傳嗎?

王唯唯:爸爸從小教育我:干干凈凈做人,漂漂亮亮做事。同樣一件事情,別人能做,你也能做,還要比別人做得更好。從小我的文具盒上,父親寫了兩個字:志氣。我當了十年文化館館長,為人做事干干凈凈。小時候爸爸他每天寫作到夜里12點,我到現在也是這樣。不管是晚會,主題演出,都有節目單,只要是我擔任總導演的,節目單都是我設計。2010年中國首屆安徽省民俗文化節在銅陵舉辦,我是總導演。我把節目單設計在一把宣紙做的扇子上,五月份,天氣有點熱了,觀眾可以邊扇扇子邊看節目。馮驥才當時夸贊說節目單別具一格,說他參加過這么多活動,第一次看到節目單還可以這么做。13、14年,和省電視臺合作舉辦“美好安徽動起來”安徽省廣場舞大賽,我是現場評委。當時我是三個節目一點評,指出好在什么地方,不好在什么地方,怎么改。電視臺節目主持人告訴我,大家都不看節目了,就等著聽你點評了。

紙扇節目單

紙扇節目單

徽派:搞群文工作,受家庭的影響大嗎?

王唯唯:媽媽因為乳腺癌開刀,手術恢復后上臺表演,為了美觀,她專門做了棉背心穿在里面,夏天在舞臺上捂出一身汗,爸爸說她,你不要命了,媽媽說,倒在舞臺上是我的最高榮譽。她練“臥魚”功,膝蓋半月板受傷,連續開了兩次刀,迫不得己在1984年離開了舞臺。弟弟從江蘇洪澤縣黃梅戲劇團來到省團,他喜歡演丑角。每次上臺,舅舅就在旁邊盯著,弟弟嚇得腿打戰,因為一開始他喜歡搶戲,舅舅就告訴他,要背對觀眾,不準搶戲。曹禺在上海看我舅舅演《無是生非》,跟他愛人說,你看王少舫演戲多正規,不爭不搶。所以就是這樣潛移默化教了我很多做人的道理,不知不覺把爸爸媽媽好的東西傳承下來。我經常跟弟弟妹妹說,爸爸教我做人,媽媽教我演戲,真要感謝他們,群文工作十年我策劃了很多大活動。五屆中國農民歌會,兩屆民俗文化節,華東六省一市現代小戲會演等等。2007年,我們家住杏花公園附近,媽媽告訴我說,每天都能看很多老年人在那里唱歌,她建議我辦個中老年合唱節,讓他們有個展現自我的平臺。我接受了媽媽的建議,舉辦了“金色晚霞—一安徽省中老年合唱節”,一共辦了六屆。是她提醒了我,搞群眾文化,要多關心老年人。所以我在爸媽墓前告慰他們,我說小唯沒有讓你們失望,我做到了干干凈凈做人,漂漂亮亮做事。

人生需要留白創作仍有遺憾

王唯唯散文作品集

王唯唯散文作品集

徽派:那你是如何走上寫作道路的?

王唯唯:受父親影響,70年代末,我嘗試著學習寫作。在父親的鼓勵下,我一直寫,就像一種跋涉,也累,也快樂。一篇篇習作不斷寄給父親,每次相隔不到十天,就能收到父親的回信和我的習作。父親用紅筆在寫得好的段落下面劃上紅線,有時還在旁邊寫一個“好”字,寫得不好的文句段落也不直接劃去,而是用藍筆在旁邊打個問號,并說出自己的看法供我參考,對一個個錯別字倒是毫不留情地改正在習作的天頭地腳。直到現在,我行文時使用的“的”“地”“得”格外謹慎。

徽派:你現在的創作和生活狀態如何?

王唯唯:我跟朋友開玩笑說,一天24小時,除了每天走路一小時,宅在家23小時。早上起來第一件事,先去樓下報箱拿《新安晚報》,每個版我都看,副刊看得特別認真。這期間燒水泡茶,做做早操,練練聲,打打快板,然后在電腦上看各種副刊文章。11點半吃飯,午睡起來,把想寫的東西過濾出來,打好提綱。接著休息一下,一個人在陽臺發會呆。晚上把提綱打開,開始寫,不管寫完沒寫完,12點準時停下去睡覺。寫好任何一篇文章,必須看五遍以上,認為可以發出去了才發出去。不滿意就放那里,過段時間再去看。有話則長,無話則短,我始終認為,讀者沒有耐心看你亂七八糟的廢話,兩千字能解決的事非要拉長到四千字,沒人愿意看。我覺得什么東西都是有感而發的,人生不要擠得太滿,特別現在的年輕人,工作節奏太快了,要學會留白。我看小區的停車場,特別男同志,下班回家停好車后并不急著下車,而是抽根煙,休息片刻,然后開車門回家,這就是發呆,休息的狀態,節奏太快太累了,需要停下來,給自己放慢節奏,想一想。

王唯唯作品

王唯唯作品

徽派:現在或將來有特別想寫的作品嗎?

王唯唯:最近在整理,想在70歲之前出一套文集,包括小說卷,詩歌卷和散文卷。我的詩歌創作比散文成就要大,《詩刊》上發表過我的作品,但文字沒有上過《人民文學》,這是很大的遺憾。此外想去西藏看看。退休五年,除了西藏沒去過,所有國家級景點我基本都去過了。深深領悟道,詩與遠方,文化是旅游的靈魂。比如“相看兩不厭,唯有敬亭山”,是李白讓缺乏一座名山所應具備的視覺沖擊力的敬亭山有了靈魂。所以說,古人有幸,創造了文化遺產;今人有幸,享受了文化遺產。

新安晚報 安徽網 大皖客戶端記者 李燕然/文 薛重廉/圖

請輸入驗證碼