大皖新聞訊 幽門螺旋桿菌是可人際傳播的一種常見致病菌。我國成年人幽門螺旋桿菌感染率高達40%-50%。長期幽門螺旋桿菌感染已被認定為I類人類致癌物。日前,中國科大科研團隊開發了一種納米顆粒介導的超聲動力療法,有望成為幽門螺旋桿菌感染抗生素療法的有效替代方案。

目前,臨床治療幽門螺旋桿菌感染的標準療法(即,三聯療法和四聯療法)都依賴口服抗生素以清除胃部幽門螺旋桿菌。但是,這種對口服抗生素的依賴也導致上述臨床標準療法面臨如下兩個重要挑戰,一是幽門螺旋桿菌的抗生素耐藥性導致臨床治療的失敗率和復發率逐年升高,二是口服抗生素會導致對宿主生理健康至關重要的腸道菌群發生失衡。

此外,三聯療法等臨床標準療法忽略了空泡毒素A這一幽門螺旋桿菌感染中至關重要的毒力因子。

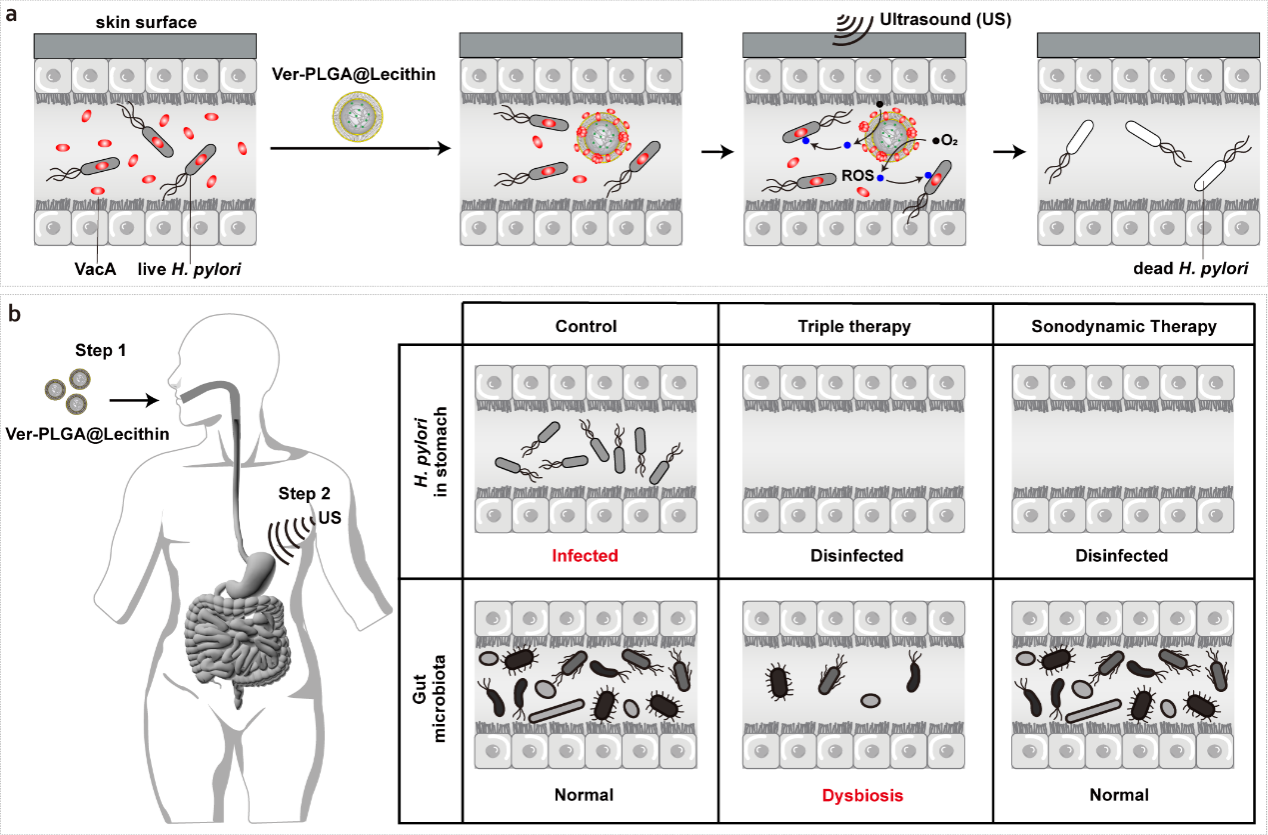

針對上述問題和挑戰,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家研究中心、化學與材料科學學院的陽麗華課題組開發了一種納米顆粒介導的超聲動力療法。

納米顆粒介導的幽門螺桿菌感染超聲動力療法

介導這種超聲動力療法的納米顆粒由已被批準用于臨床的成分所組成,且在該療法中具有雙重功效:即便在沒有超聲的情況下,它也能有效中和空泡細胞毒素A這一由幽門螺桿菌分泌的關鍵毒力因子;當與符合超聲醫療設備使用標準的超聲暴露劑量相結合時,它能通過產生活性氧來殺滅幽門螺桿菌,為解決抗菌藥物耐藥性問題提供了可能。

在感染幽門螺桿菌的雌性小鼠模型中,這種超聲動力療法在減少胃部感染方面與標準三聯療法效果相當。

值得一提的是,與基于抗生素的臨床標準療法不同,這種超聲動力治療不會對腸道微生物群產生顯著負面影響,除了上調乳酸桿菌這種廣泛應用于酸奶和益生菌制品的有益菌的小鼠腸道水平。在治療實施后48小時內,這種超聲動力療法并未對小鼠肝腎功能或整體健康產生不良影響,這與標準三聯療法的安全性特征相符;但在治療后12周的觀察中,白細胞介素1受體拮抗劑(IL-1RA)這種在多種疾病中發揮關鍵抗炎作用的蛋白質的水平出現了顯著差異:三聯療法上調了小鼠血清IL-1RA水平,而聲動力療法卻沒有。

這種超聲動力療法有望成為幽門螺桿菌感染抗生素療法的有效替代方案,其額外優勢包括去除空泡毒素A、保護腸道微生物群多樣性、以及可能避免抗菌素耐藥性。

該論文的第一作者為中國科學技術大學化學與材料科學學院博士生劉濤、通訊作者為陽麗華副教授。該項目研究得到國家自然科學基金委、教育部、和安徽省自然科學基金的資助。

大皖新聞記者 陳牧 實習生 楊春草

編輯 陶娜

請輸入驗證碼