大皖新聞訊 你正在使用的圓珠筆可能是一位腦癱患者組裝而成的,你手中提著的紙袋可能是一位自閉癥患者加工而成的,你鍛煉時使用的跳繩可能是一位智力障礙者組裝生產的……他們或是行動不便、或是溝通交流不便,但他們也渴望像健全人一樣實現自己的價值。在第33個全國助殘日之際,大皖新聞記者來到合肥的兩處殘疾人輔助就業基地,見證殘疾人如何依靠雙手點亮自己生活的明燈。

地點:潤廬殘疾人輔助就業工坊

22日上午,在合肥廬陽區義井路上的潤廬工坊殘疾人輔助就業基地內,一位殘疾人正坐在門口值班,而在一間間不同的工坊內,不同殘疾類型的殘疾人正在老師的指導下進行著自己的工作,“為了幫助殘疾人就業,工坊內的崗位基本上用的都是殘疾人”,潤廬工坊負責人劉仁如告訴記者。

殘疾老板投身殘疾人職業培訓

“我的左腿患有小兒麻痹癥,小時候父母帶我去過很多地方求醫。”劉仁如告訴記者,從有記憶以來,自己就沒有獨立下地走路,為了給他治病,父母東挪西湊陸續花了好幾萬元,這在上世紀80年代是一筆不小的費用。

大把時間花費在求醫道路上劉仁如直到10歲才上一年級,但要強的劉仁如總會擠出時間彌補學業上的不足,并在2002年考上了合肥的一所職業技術學院學習計算機。大學畢業后劉仁如當過老師,開過培訓班,并在2011年注冊了公司,全身心投入教培事業。后來,面對市場的變化,劉仁如又決定轉型職業培訓。

“我是殘疾人,這一路走來得到過許多人的幫助,現在有能力了,也想盡自己所能回饋社會,讓更多的殘疾人走出家門,參與社會活動。”劉仁如告訴記者,2018年,公司承接了廬陽區殘疾人就業技能培訓,以此為契機,他開始將公司的全部重心轉向殘疾人群體的職業培訓。“我們的第一個培訓班是廚師培訓,后來又增加了面點師培訓、計算機培訓等等,殘疾人參加培訓不僅有補助,還能拿到職業資格證書。”

2019年,劉仁如的公司中標合肥市殘疾人聯合會的“殘疾人就業培訓”項目,并成為合肥市殘聯認定的定點培訓機構,面向全市進行殘疾人職業培訓,內容擴大到電子商務、盲人按摩等領域,尤其是盲人按摩培訓課程很受歡迎,不少學員在完成培訓后開了盲人按摩店。

尋找適合殘疾人的就業項目

劉仁如告訴記者,進入潤廬工坊的殘疾人大多為精神智力殘疾和重度肢體殘疾,因此引進合適的生產項目也成了工坊亟需解決的難題。“首先你的工作強度不能很高,工序也不能太復雜,因為工坊里智力障礙的殘疾人很多。所以重復性強的簡單勞動最為適合”,劉仁如告訴記者。在引進項目后,工坊的老師還會根據殘疾人的殘疾類型進行分工,“肢體殘疾的可以安排一些需要計數的活,而智力殘疾的可以分配一些簡單的手工活。”

工坊主管老師王曉軍也向記者介紹到,附加值高的項目其工藝程度往往也會很高,而附加值低的,廠家又需要顧及運輸成本、人力成本等,“所以找到合適工坊的項目也很困難,目前引進的項目都是劉校長(劉仁如)一家企業一家企業走訪最終談下來的。”

“即使是最簡單的勞動對工坊里的學員來說,背后付出的努力也是巨大的”,劉仁如向記者舉了個例子,工坊曾經引進的組裝圓珠筆項目,雖然只是將兩三個零件組裝在一起,仍需要老師將每一個步驟拆分開來反復教學。即使是這樣,項目在剛開始階段,也會因為學員的操作問題,報廢許多的圓珠筆,每天的出貨量僅有一萬支左右。“可能需要一周甚至半個月的時間,學員們才能熟練的進行組裝。”如今圓珠筆組裝項目已經走上了正軌,出貨量從一萬支增長到三四萬支。而類似的手工皂、一次性鞋套、紙袋穿繩等項目如今也在工坊里順利開展。

幫助殘疾人融入社會

“除了肢體、智力等客觀原因,自卑、敏感等心理障礙是阻礙殘疾人融入社會、參與生產的重要阻力”,劉仁如告訴記者,很多殘疾人因為自身缺陷不愿與外界交流,每天見面的便只有自己的父母,與外界對話交流的能力基本為零、生活技能也基本從未掌握。

王曉軍也告訴記者,工坊就像是模擬社會的小環境,學員們通過勞動生產這里學會與他人的交流、寫作,與老師的溝通、表達。“我們這里很多精神智力障礙的學員,在來這里之前沒人會教導他們如何控制情緒如何表達交流”。王曉軍稱,工坊里老師們第一步便是在這邊方面予以培養引導。“大部分家長也是第一次遇到殘疾人,他們也不懂得如何與引導殘疾人,就導致很多家長照顧的很辛苦,但對他們的幫助收效甚微”,而當他們進入工坊后,工坊的老師會也會教授他們生活上的技能,教會他們如何疊被子、如何掃地拖地等等。

學員們自己制作用于義賣的手工產品

學員們自己制作用于義賣的手工產品

在勞動中重拾價值

黃先生是潤廬工坊菜鳥驛站的一名工作人員,曾經因為殘疾而長時間將自己封閉起來。黃先生告訴記者,他以前是工地上的項目經理,然而突如其來的腦出血導致他右手右腿再也無法正常行動,“當時醫生和我說這將是永久性的,我感覺天都塌下來了。”

突然的變故讓黃先生無法接受,情緒低落的他將自己封閉起來,即使是最親近的家人他也不愿交流。“我覺得以后的日子沒了希望,也覺得很不公平,為什么就會突然落在我的頭上?”這之后的4年,黃先生基本上就不怎么出家門,脾氣也變得暴躁。

2021年年初潤廬工坊成立,在社區的介紹下,黃先生抱著試一試的心態來到了工坊,“在殘疾之前我對殘疾人的關注為零,在這里我也慢慢對這個群體有了更多的認識,也對自己更加的看開了。黃先生告訴記者,在殘疾之后內心與外界就仿佛有了一堵墻,自卑、敏感經常會出現在他的心中。而當自己來到這里,在菜鳥驛站里,干著分揀、取件的工作,雖然很簡單,但能夠重新勞動、重新養活自己,“我感覺起碼能夠自食其力不用依靠別人活著。”

地點:暖陽輔助工坊

作為專業為殘障社群提供專業服務和支持的公益服務機構,合肥春芽殘疾人互助協會于2017年承接了廬陽區殘疾人輔助性就業項目——廬陽暖陽輔助工坊,為區內16歲以上輕度智力、精神、重度肢體障礙人士提供輔助性就業。

位于廬陽工業園的暖陽工坊

位于廬陽工業園的暖陽工坊

分解工序,簡化工藝難度

暖陽工坊負責人張克娜向記者介紹,工坊的工作時間是每天上午9點上班,下午4點半下班,中午會在工坊內就餐,“工作強度不算太高。”目前一個學員每月的平均工資大概在1700塊錢,工坊也會為他們購買社保,“針對一些計件工作,如果學員能力強掙得還會更多些。”此外由于工坊內的智力障礙人群較多,所以目前引進的項目都是簡單的生產項目。“譬如目前正在生產的流蘇飾品,我們將生產細化的非常細致,折疊、捆綁、分類、穿繩、包裝。可能對普通人很簡單的工作,我們需要細化成五個部分來分工。”張克娜告訴記者,在生產之初老師們會不斷演示,但輪到學員們獨立上手可能都需要好幾天。

以工促療,培養各項技能

春芽協會秘書長常紅女士告訴記者,在她看來,輔助工坊的成立為殘障人士提供收入只是一方面,更多的意義在于工作之后帶來的平等與尊重。“很多家庭迎來一個特殊的孩子后也沒有人去告訴這些父母該如何去教導,他們也在摸索”,常女士說到,往往帶來的結果便是包辦代替引導,殘障孩子的學習的權利也在無形中被剝奪,以致于在這些殘障人士成人后希望實現自己的社會價值卻沒有一項技能。

也正因如此,剛進工坊時學員都是缺乏自信,對于新的技能都不敢去嘗試不敢去接納,所以進入工坊的第一件事便是讓工作人員與每位學員建立起信任關系,“慢慢的激發出他們(殘障人士)的學習愿望,愿意去配合后你就會發現雖然他們的學習進度很慢,但他們也會因為學習一個個新的技能而感到開心,而愿意投入。”

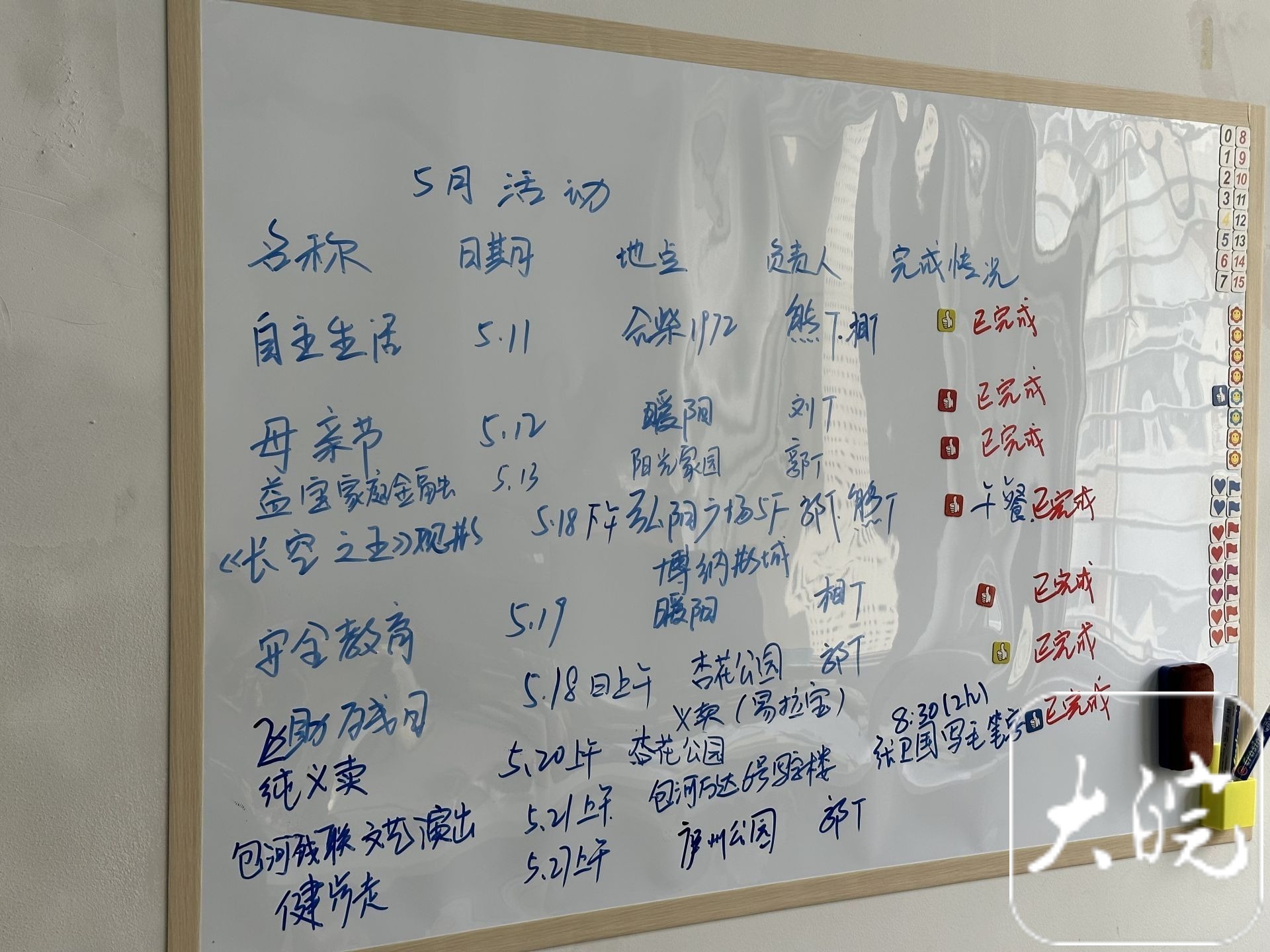

除了生產技能培養,工坊還會組織各類社會融入活動

除了生產技能培養,工坊還會組織各類社會融入活動

常女士告訴記者,在她看來工坊不僅僅是為殘疾人創收,更多的是一種心理上的轉變。“在這些殘障人士進入工坊前,他們在家里更多的是一種消耗,僅僅是為了生存,而進入工坊參與勞動生產既能減輕家庭負擔又可以創造自己的價值。”

大皖新聞記者 孫召軍 攝影報道

編輯 蒙國銳

請輸入驗證碼