凡本報記者署名文字、圖片,版權均屬新安晚報所有。任何媒體、網站或個人,未經授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表;已授權的媒體、網站,在使用時必須注明 “來源:新安晚報或安徽網”,違者將依法追究法律責任。

新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 堅守傳承中國傳統文化的初心,從青春年少到滿頭白發,葛從云一直從事剪紙創作。為了讓剪紙走進普通人身邊,如今已年過七旬的葛從云仍然站在小學和老年大學的講臺上,并培養出了不少“徒弟”。作為安徽省級非物質文化遺產項目傳承人,幾十年來,葛從云積累了包括人物、風景、花鳥、建筑等數千幅剪紙作品。未來,他希望有機會能夠辦一次專場展覽,在展示剪紙作品的同時,讓這一傳統技藝更加貼近普通百姓。

用剪刀“畫”出優秀剪紙作品

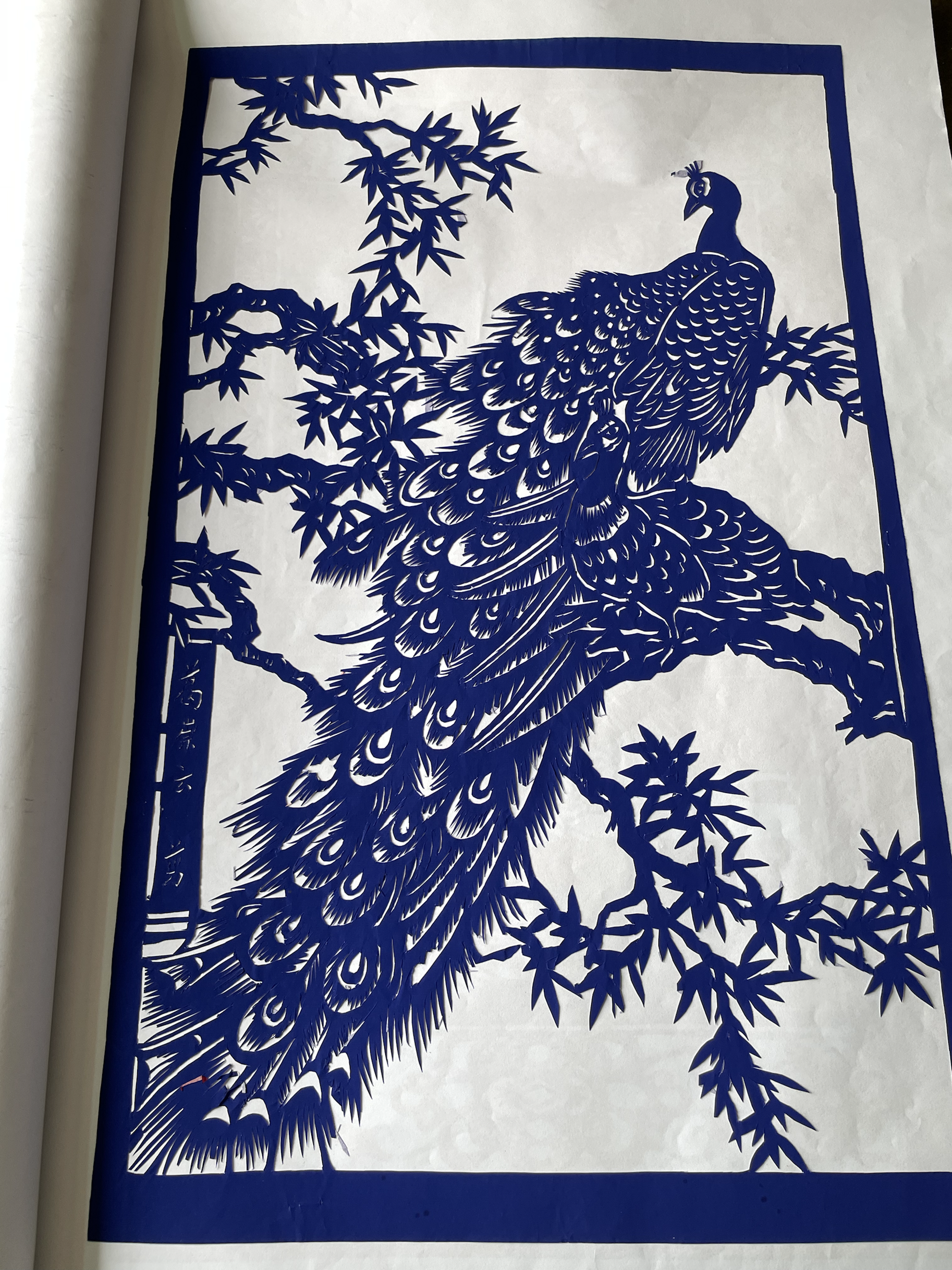

在葛從云家中,一幅幅剪紙作品被裝訂成冊,無論是天上飛的、地上跑的,還是風景、人物,通過他的一雙巧手,都能變成栩栩如生的剪紙作品。

“以前家里兄弟姐妹多,生活比較困難,很早就退學了。”葛從云說,因為喜歡美術,他一邊勞動一邊學習畫畫,逐漸對山水畫產生了興趣,并結交了一些美術老師。后來,有老師提醒他,是否能在民間藝術方面下點功夫。對于老師的建議,葛從云認真思考了很久,并把目光投向了剪紙。“在農村,很多女性都會剪紙,比如在鞋墊和帽子上繡圖案之前,都得先剪個樣式,還有貼在墻上和天花板上的剪紙,我覺得很有意思。”

找到了方向,葛從云開始收集各種剪紙素材,嘗試自學,存到錢就再買些資料。慢慢地,他掌握了陰剪、陽剪、單剪、疊剪等多種方法,剪紙技藝有了很大提升。

“剪紙作品最難的是創作、構思,選擇的題材既要有意義,也要能在群眾中產生共鳴。”葛從云說,特別是對于大篇幅的作品,光構思就需要三四天的時間。從20多歲學習剪紙,到如今已年過七旬,五十多年來,葛從云以剪刀為筆,“畫”出了許多優秀剪紙作品。2019年,他被命名為省級非物質文化遺產項目剪紙(廬陽剪紙)代表性傳承人。

從傳統與現代中尋求創新

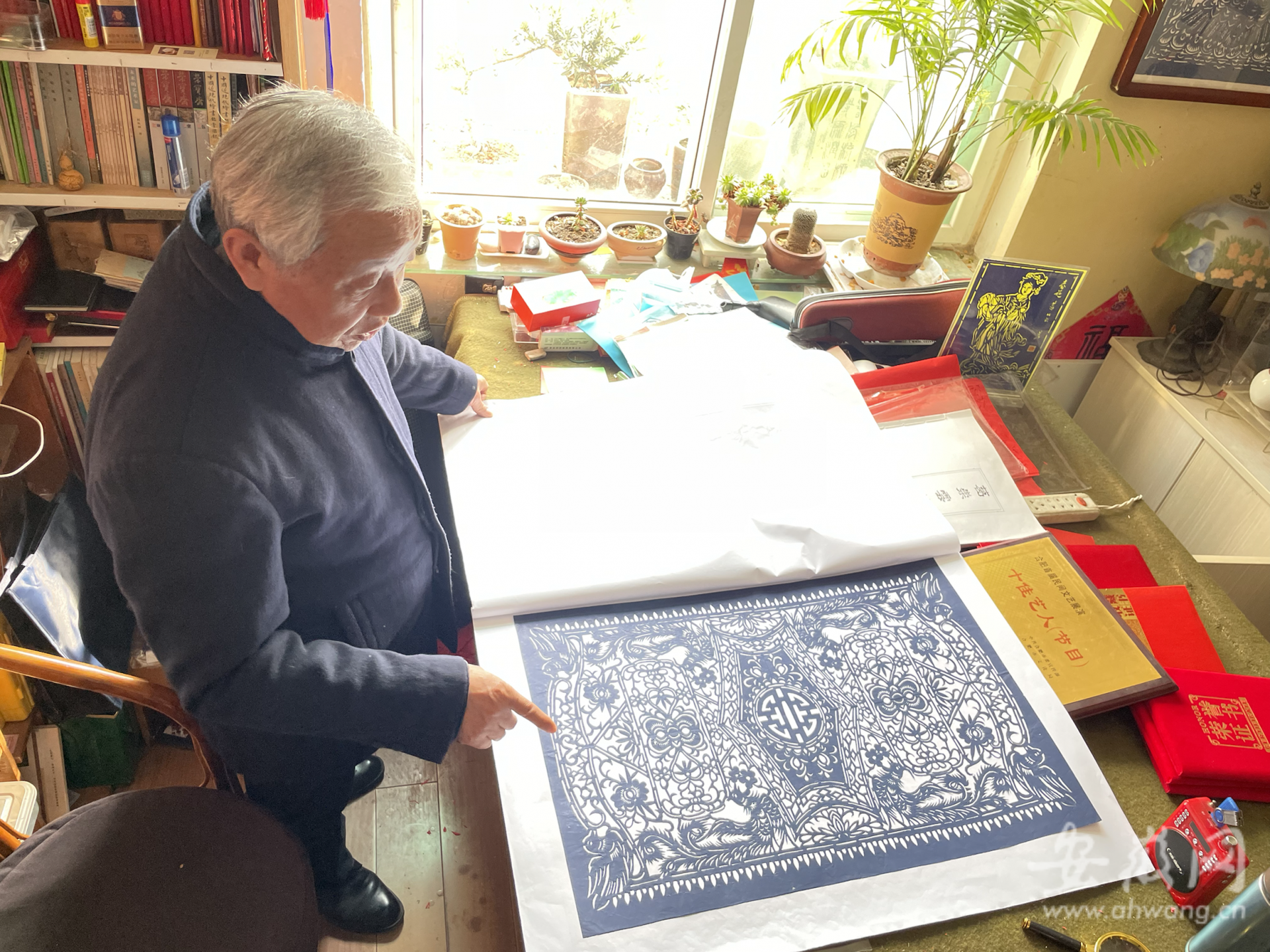

中間是壽字花,周邊圍繞著龍鳳圖案,這幅反映民間蠟染被面的剪紙畫,是葛從云頗為滿意的作品之一。

“以前這種蠟染的被面很常見,是傳統文化的一種,我在創作這幅作品的時候,是想將蠟染和剪紙這兩種傳統技藝相融合。”葛從云告訴記者,宣紙柔軟,保存時間長,是剪紙的首選紙張,因為蠟染是青底白花,他便選用了深藍色的宣紙。當時,這幅名為“母親被面花”的蠟染作品,在安徽省工藝美術60年精品大展中榮獲安徽省公藝美術最高學術獎創新獎。

經常關注時事的葛從云,也將許多重大事件反映在作品中。新冠肺炎疫情發生后,為了給武漢加油,葛從云以武漢黃鶴樓為參考,創作了一幅剪紙作品。“還有這幅叫作《南湖船上》的剪紙,是建黨100周年的時候創作的,前后用了一個多星期完成。”葛從云說,除了船這一主體,周邊還有十幾位參觀的游客,上方的火炬則代表“星星之火,可以燎原”。

每到新年,十二生肖以及各類寓意吉祥幸福的作品,都是葛從云的必剪作品。不僅如此,他還擅長各種人物肖像剪紙,萬歲圖、齊白石、黛玉葬花、仕女圖……通過不同的剪紙方法,或是突出人物五官、或是突出整體線條,每一幅作品都惟妙惟肖。

發揮余熱 ,未來想辦剪紙作品展

每周,葛從云都會在合肥市一所小學的三點半課堂教孩子們剪紙,這項工作他堅持了十多年。同時,他也在合肥市老年大學任教,或是參加一些非遺進社區的活動。能讓更多的人接觸傳統剪紙技藝,葛從云十分樂意發揮余熱。

“以前學習剪紙的時候,得到了前輩的指點,對我幫助很大,現在自己有了一些經驗和技術,也應該盡一些社會義務。”葛從云說,剪紙技藝需要不斷學習,在教課的過程中,不僅能讓更多的人了解剪紙、學會剪紙,也在一定程度上促進了自己的技能提升。教學中,他發現許多人對剪紙很有興趣,甚至有一些人頗具天賦。多年來,在他教過的學生中,有的成為了老師,有的則像他一樣專心剪紙技藝,并取得了不錯的成績。

“要想學好剪紙,得從內心里真正喜歡這門手藝。”葛從云說,剪紙并不會帶來可觀的經濟收入,而是要耐得住寂寞,抱著將剪紙這一民間傳統文化流傳下去的信念,并且需要與時俱進。多年來,葛從云參加過一些展覽,但他覺得這樣還不夠,“以后如果有機會,我想辦一個比較大型的作品展,讓更多的人能夠了解剪紙這一傳統文化。”

新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 姚一鳴 文/圖

編輯 許大鵬

請輸入驗證碼