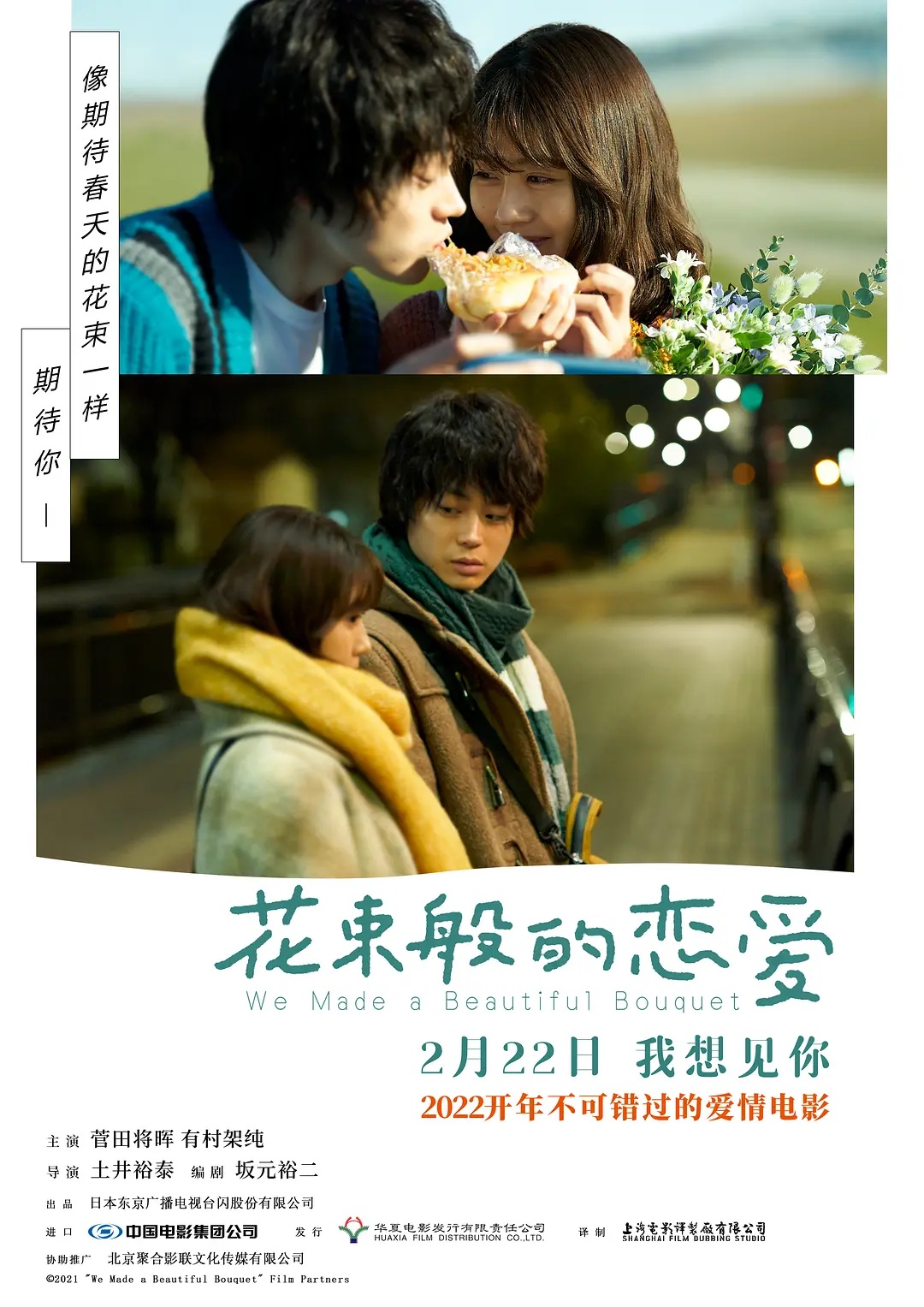

2022.02.22,《花束般的戀愛》公映日期講究。童話愛情的結尾,往往有一句潦草敷衍的結束語:從此以后,王子和公主,幸福的生活在一起。這顯然是,童話最大的善意。如果你碰巧看過《倫敦生活》,女主簡直就是說出了“可是他什么也沒穿啊”的誠實的孩子。這電影,也是,

《花束般的戀愛》絕對滿足了文藝青年對愛情的幾乎全部想象,穿一雙同款開口笑帆布鞋,讀一本相同的詩集,聽一個相同的歌手,看一場相同的電影,玩一款相同的游戲,追一本相同的漫畫。甚至,他們思考的模式也是一致的,石頭可以擊敗剪刀,剪刀可以擊敗布,這些好像都沒問題,但布怎么能不讓石頭脫穎而出呢?

他們間隔一本書的書簽,都是一張電影票根。錯過的一場展覽,才是他們最終相遇的門票。生活只需要一個看得見風景的大陽臺,哪怕它旁邊矗立著吵鬧的立交,哪怕去地鐵站要半個小時,哪怕它很小,但愛情就是彼此心靈的光。他們只需要,一場突如其來的大雨,一趟趕不上的地鐵,一家深夜才打烊的面館……

然后給這段耀眼的經歷埋下悲傷的種子。

在所有情歌里確信:

開始,是結束的開始。

人們一輩子活在絕對的不安里,轉瞬即逝的幸福,有一個必要不充分條件:歸屬感。以前看不明白蔡明亮的《天橋不見了》,會很文藝矯情地解讀為類似瘋狂生長的消費圖景,不可逆轉的城市進程。實際上,它可能是一種確定性的不告而別,一種歸屬感的突然消失,是as time goes by的恍然,像是枝裕和電影里守了一輩子的面館,像《花束般的戀愛》里老兩口的面包店。

不要去問,美好的東西如果可以和風細雨,為什么要套上一身的顛沛流離。在不停做功的人生中,不可避免的熵增,愛情終于顯示出它本來的屬性:走到一個明確的結果其實并不困難,王子和公主的故事嘛;難的是重回一個確信的過去,一個紅燈醒目的路口,一個“像那時候一樣”的狀態,可以用老狼的歌詞概括:

任憑這天空越來越湛藍,

你在我身邊越來越平凡;

任憑這旅程越來越孤單,

你在我面前越來越茫然。

這歌詞寫的過程,就是熵增。這歌詞寫的過程,就是即便和好,也沒有如初。最終你成為一個渴望愛情,又不相信愛情的人。只有那場感動你的電影的票根,夾在一本詩集里,作為文藝青年的強大自我在瘋狂漫延時的注腳。

玫瑰不是純愛的證人。

詩一樣的年紀,才是。

一個相信愛情的年紀。這個主觀愛情保鮮期的說法,確實無法解釋《霍亂時期的愛情》里,阿里薩對費爾米娜53年的等待,但那是霍亂時期的愛情。和《花束般的戀愛》一比,感覺兩個愛情都不在一個聲道。和古老的愛情相比,我還是太年輕了。但是有一點是確定的——

你相信,才會有。(蔣楠楠)

請輸入驗證碼