合肥西北,創新澎湃。今年1月,在合肥科學島上,“國之重器”全超導托卡馬克裝置(EAST)成功實現了上億度1066秒穩態長脈沖高約束模等離子體運行,創造了托卡馬克裝置高約束模運行新的世界紀錄。這個俗稱“人造小太陽”的大科學裝置為人類能源事業點亮未來之光。而在合肥未來大科學城的核心區,緊湊型聚變能實驗裝置(BEST)等一批大科學裝置,承載著中國人勇攀科學高峰的豪情和夢想……

從“科學島”到“科學城”,作為全國第二個獲批的綜合性國家科學中心,幾個月前,合肥綜合性國家科學中心對外一次性發布了23項重大原創性成果,科創合肥勇立潮頭!

“人造太陽”創世界紀錄背后匯聚多項尖端技術

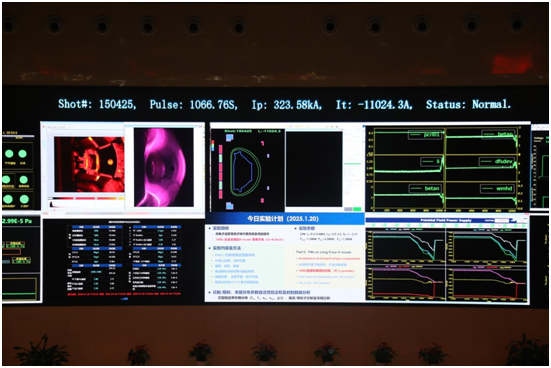

合肥科學島,這里三面環水,環境優美,在暖陽的照射下,別有一番風景。在這座不足三平方公里的小島上,設立了眾多科研機構和實驗平臺。走進EAST控制大廳,研究人員形象介紹實驗時“人造太陽”以上億度在“燃燒”,比太陽中心部的溫度還要高近7倍。

EAST控制大廳

EAST控制大廳

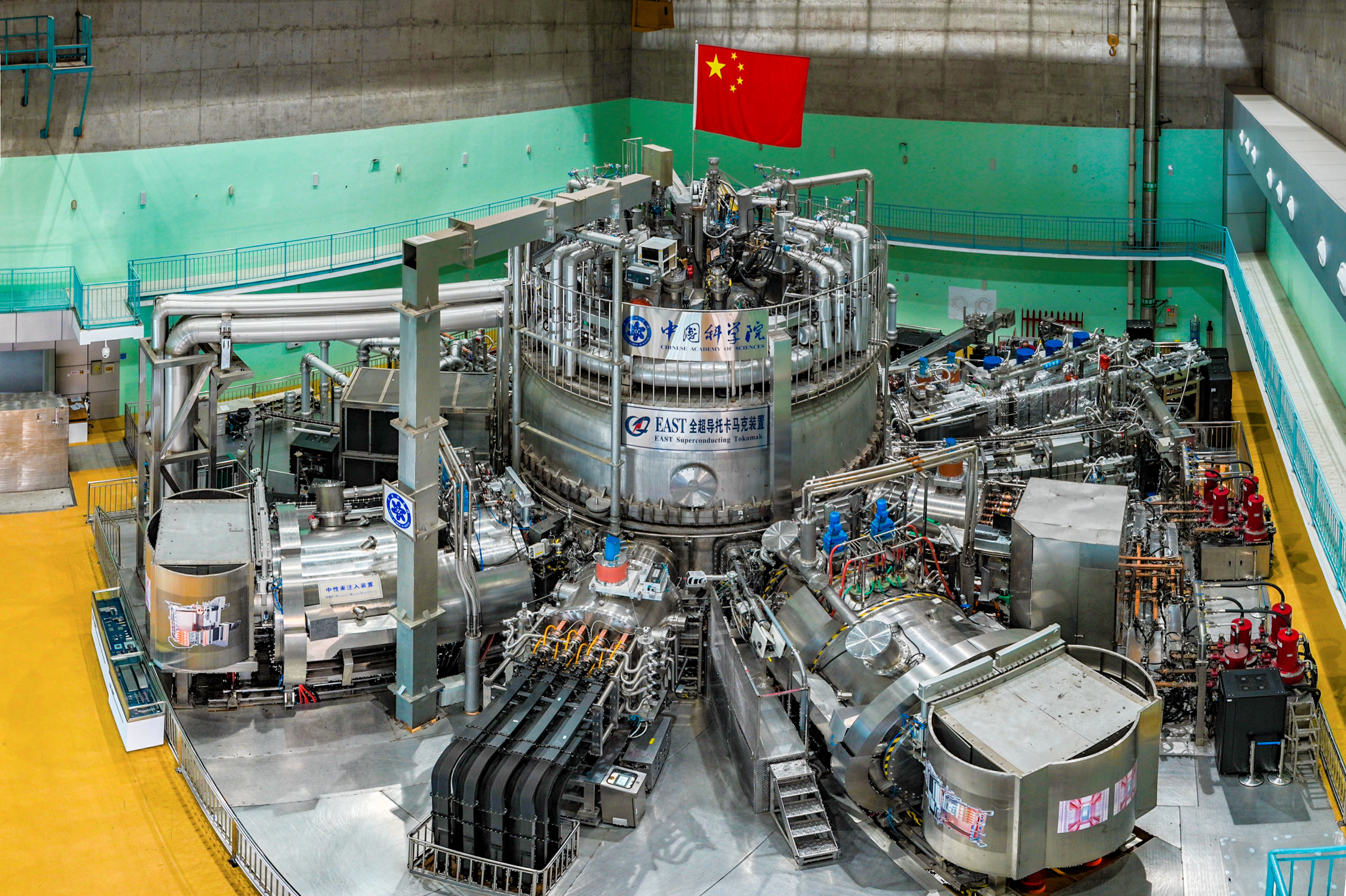

EAST裝置之所以被稱為“人造太陽”,是因為其擁有類似太陽的核聚變反應機制。EAST真空系統負責人左桂忠說,高約束運行模式因其效率高、經濟性強,是未來聚變實驗堆和工程堆穩態運行的基本模式。

中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所EAST物理實驗總負責人龔先祖表示,很多科研人員早已把這里當成了“第二個家”,在實驗參數跨越的背后,是基礎科學研究和工程技術的跨越,對聚變堆的建設和運行具有重大意義。從開工到建設,等離子體物理研究所的科研團隊花了6年多時間建成EAST,并將掌握的大型超導技術、精準控制技術、加熱技術、真空技術等68項關鍵技術融入其中。最重要的是,EAST所有關鍵技術全部由中國人自主研發。

安全性高、能量密度高、資源豐富、環境友好,這些優點讓可控核聚變成為未來能源的重要選擇,也成為世界各國研究和投資的焦點。包括中國在內,全球都將“人造太陽”作為解決人類能源問題的“終極答案”之一。為此,科學島團隊已經努力50余年,歷經幾代人接續研發,EAST裝置匯聚“超高溫”“超低溫”“超高真空”“超強磁場”“超大電流”等尖端技術于一體,近百萬個零部件協同工作,擁有專利近2000項。

全超導托卡馬克裝置EAST

全超導托卡馬克裝置EAST

就長脈沖高約束模運行方面,EAST先后跨越60秒、100秒、400秒等重大里程碑。今年1月20日,EAST實現千秒億度高約束模式運行,表明我國在磁約束高溫等離子體物理與工程技術研究方面走到了世界前列。

EAST建成運行以來,等離子體發電次數已超過15萬次。中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所EAST團隊不斷向新突破,挑戰極限,團隊中,不乏“80后”“90后”甚至“00后”。相關研究人員稱,新的一年,將加快研發緊湊型聚變能實驗裝置的運行控制系統。

“重器筑基”集聚大科學裝置

2024年2月29日,全球最大“人造太陽”國際熱核聚變實驗堆(ITER)組織與中法聯合體正式簽署真空室模塊組裝合同,這當中,中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所作為核心參與單位,展現了合肥在建造大科學裝置上的實力。

今年2月,在安徽合肥的一處ITER饋線系統制造廠房,來自中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所的張清泉是饋線項目的責任工程師。張清泉說,ITER饋線(Feeder)采購包是等離子體物理研究所承擔的100%自主制造及測試的ITER聚變堆磁體系統,也是國內承接體量最大、結構最復雜的ITER磁體系統之一。ITER饋線系統是ITER核心部件磁體系統的重要組成部分,主要為聚變堆磁體傳輸能量,是磁體系統的“生命線”。

離開老城,向合肥西北進發。毗鄰合肥三國新城遺址公園,一片規劃總面積約19.2平方公里的未來大科學城正在拔節生長。大皖新聞記者走進聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施園區,在8號科研廠房,這里的場面令人震撼,有多套超導托卡馬克的D型縱場線圈,僅外半徑就達到近20米,制造工藝非常復雜。

合肥未來大科學城聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施園區

合肥未來大科學城聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施園區

記者了解到,聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施(CRAFT)是合肥獲批綜合性國家科學中心后首個落戶大科學裝置集中區的國家重大科技基礎設施項目,該設施目標是建成國際核聚變領域參數最高、功能最完備的綜合性研究及測試平臺。

現場磁體線圈絕緣系統責任工程師王春雨說,縱場超導磁體線圈制造,涉及上百道工序,控制點達數萬個,而對于高精度的超導磁體線圈的制造,要做到關鍵工序的磁體線圈的尺寸測量,以保證最終的磁體線圈精度達到毫米級的公差。

近年來,安徽合肥著力打造聚變能源科創引領高地建設,世界首個全超導托卡馬克實驗裝置(EAST)、聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施(CRAFT)等裝置已形成覆蓋科學研究、工程集成、原型裝置的磁約束核聚變大科學裝置集群。

“從1到100”重大原創性成果不斷涌現

2017年1月10日,國家發展改革委、科技部批復同意合肥建設綜合性國家科學中心,這是全國第二個獲批的綜合性國家科學中心。不同于一般意義上的重大項目,合肥綜合性國家科學中心立志成為全國科技創新策源地和代表國家水平參與全球科技競爭、合作的重要力量。

2024年以來,量子信息、聚變能源、深空探測三大科創引領高地建設取得重大進展;6項成果獲得國家科學技術獎;科技創新城市百強榜合肥位列全國第七……科技創新,已成為合肥最大的標識、最大的動能!

億度千秒高約束模等離子體運行現場

億度千秒高約束模等離子體運行現場

引人關注的是,2024年10月,安徽省發展改革委舉辦合肥綜合性國家科學中心成果推介會,在會上,出馬的可謂是安徽乃至中國科研界的“明星陣容”。而這場推介會最不同尋常之處就在于,一批大科學裝置研發負責人現場發布可轉化、可產業化的重大原創性成果,數量達23項之多,這在全國并不多見。相關人員依次介紹了合肥同步輻射裝置、全超導托卡馬克裝置、穩態強磁場、未來網絡試驗設施(合肥分中心)、雷電防護與試驗重大試驗設施等大科學裝置的功能作用和公共服務能力。

通過搭建科技與產業緊密聯系的平臺,合肥綜合性國家科學中心的創新成果已在很多地方落地開花。幾年來,合肥全域聯動,聚焦信息、能源、健康、環境四大領域,全力推動綜合性國家科學中心建設,在原始創新、產研轉化、招才引智、加快培育新質生產力等方面不斷取得新進展,推動前沿科技成果“沿途下蛋”。

大皖新聞記者 項磊 魏鑫鑫

編輯 何錢源

請輸入驗證碼