大皖新聞訊 “黃腸題湊已經復原到第5層,一共有11層,高約2.5米,石槨、三道重玄門也復原一部分了……”4月2日上午,在六安市金安區三十鋪鎮境內的雙墩一號漢墓遺址本體保護工程現場,六安市文物保護中心副主任徐明飛介紹道。

大皖新聞記者當日上午來到現場,近距離觀察和了解相關復原工作情況及其最新進展。

合武高鐵曾為六安雙墩一號漢墓遺址“讓道”

六安雙墩一號漢墓考古項目入選2006年“全國十大考古新發現”之一。為配合國家重點工程合武快速鐵路的建設,安徽省考古所和六安市文物部門于2006年3月-2007年1月,對雙墩一號漢墓進行考古發掘。

為了保護該遺址,最終在國家文物局和有關專家、政協委員努力爭取下,鐵路部門支持配合,合武高鐵最終修改規劃,主動繞道。

大皖新聞記者了解到,該遺址的后續保護與復原工作一直備受社會關注。由于文物保護項目專業性強,技術難度大,墓坑防水是世界性難題,基本無成功案例可循,木質文物特別是漆木器脫水、修復等對技術要求特別高。

近年來,六安市文物部門圍繞墓坑防水、墓坑壁和墓道復原、木質文物修復等工作開展了大量前期工作,邀請重點文物保護科研機構和院校的專家現場“會診”。

最終,由出土漆木器國家文物局重點科研基地——湖北荊州文物保護中心編制了雙墩一號漢墓遺址本體保護修復方案并經專家多次論證,國家文物局批準同意實施了該保護項目,2020年正式開展修復工作。“我們邀請了權威專家指導,修復方案做得很好,論證也很到位,所以國家文物局很快就批準了。”六安市文物保護中心副主任徐明飛介紹說。

黃腸題湊和石槨復原進度較快已經“有模有樣”

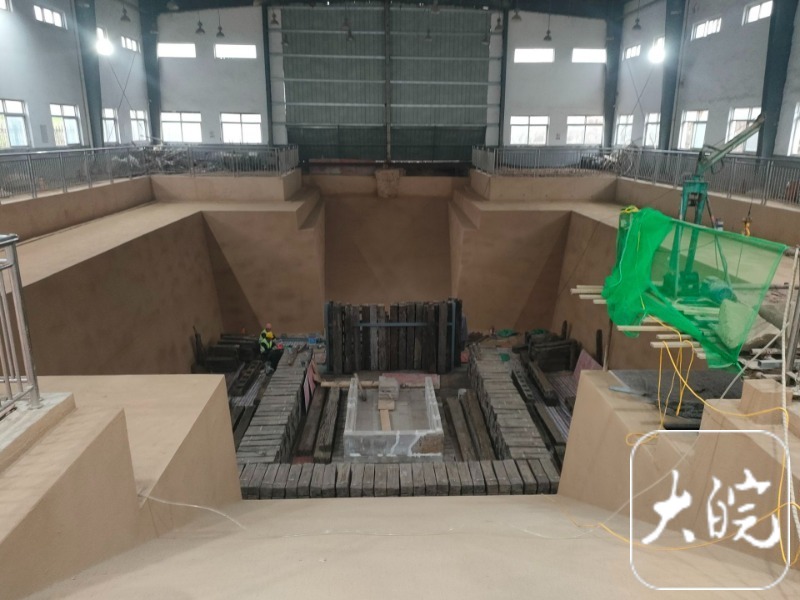

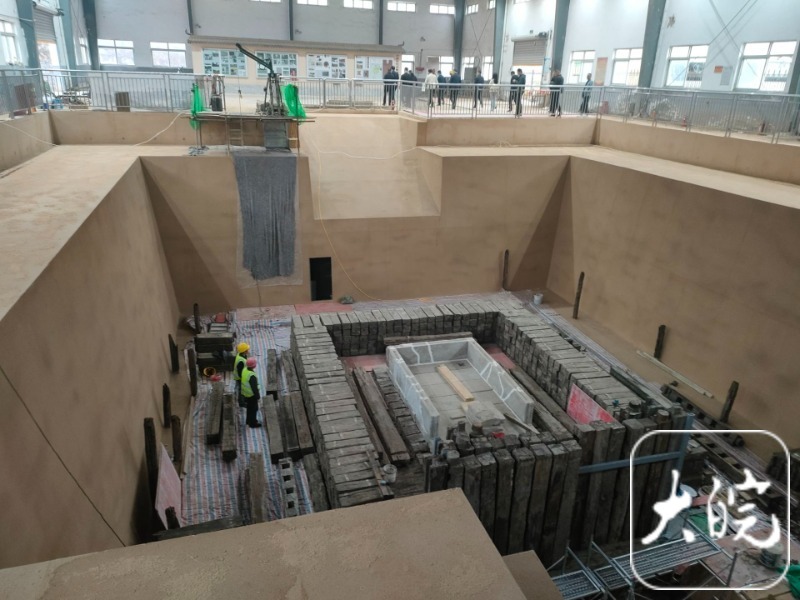

4月2日上午,大皖新聞記者在六安市文物保護中心副主任徐明飛的帶領下,參觀了雙墩一號漢墓遺址本體保護工程現場。整個現場被大棚保護著,大棚內有照明系統。

“ 六安雙墩一號漢墓遺址本體保護工程屬于綜合性項目,目前我們進行的是雙墩一號漢墓本體保護工程,主要包括墓坑防水和墓坑、墓道模擬展示以及黃腸題湊木質文物、石槨等修復和復原。”徐明飛說。

根據當初方案,木質和石質文物修復是在原址進行。后經專家論證,對這些文物進行編號,再一件一件拆解并轉運到木質文物修復室進行清洗、防霉處理、脫水、滴滲加固、胎體修復等多個程序。修復以后,再按照原來的編碼和位置進行精準復原。

大皖新聞記者看到,該遺址四周坑壁包括東西墓道都已恢復到原有的“樣貌”,呈現出土黃色,結構清晰,層次分明,上部有安全護欄。

墓坑的底部有防水系統。墓坑中間是黃腸題湊和石槨,還有三道重玄門正在復原。“黃腸題湊一共有11層,高約2.5米,估計到8月份就可復位完成。”徐明飛說。

大皖新聞記者看到,除了黃腸題湊的復原工作已進行到第5層,中間的石槨也已復原呈現出“U”形,石槨立面上部的凹槽清晰可見。

在黃腸題湊東側,大皖新聞記者看到了一排由木質文物“組合”起來的“大門”。據了解,這個叫三道重玄門,原先是可以轉動的,現在也已復原出了基本模樣。

據了解到,石槨中間原本還有木質棺槨,目前也正在進行技術性修復。

大皖新聞記者采訪期間,對木質文物產生興趣,詢問現場一位來自湖北荊州的葛師傅。葛師傅告訴記者,雖然這些木質文物歷經千年,表面看起來腐朽,但里面卻很堅硬,像鐵一樣。

目前,該遺址本體保護工程正在緊鑼密鼓地進行著。隨著該保護工程進入“收尾”階段,雙墩一號漢墓原貌將得以還原。

大皖新聞記者 竇祖軍 攝影報道

編輯 許正文

請輸入驗證碼