大皖新聞訊 作為省轄地級市,池州市的城市規劃展示館竟是幾十年前“小三線”時期的工業建筑遺存改造而成,實屬少見;全國小三線地區多且建筑遺存不少,大多閑置、荒廢或拆除,池州卻利用其打造了一個很好的池州.上海“小三線”歷史展覽館,成為游客與市民青睞之地。 池州市活化利用工業建筑遺存的做法,著實令人耳目一新,見而贊之。

池州.上海“小三線”歷史展覽館

據了解,20世紀60年代起,國家在皖南和浙西山區部署建設了不少后方工業基地,被稱為上海“小三線”。前后約24年里,數萬名青年離開大上海,在山里開山炸石、架橋修路,奉獻青春,形成“艱苦創業、勇于創新、團結協作、無私奉獻”的“小三線建設精神”。他們為國家作出了貢獻,對所在地工業基礎形成、經濟發展及群眾生產生活也產生了積極而深遠的作用。隨著形勢變化,1988年前后,“小三線”的建設者、企業人員逐漸遷回上海,“小三線”的工業建筑、廠房大多轉給當地政府,有部分繼續利用,也有不少被閑置、荒廢。

“小三線”的工業遺存,飽含了獨特歷史信息和文化價值,大多也有建筑價值,現在已經成為各地不可再生的歷史及建筑文化遺產,對這些工業遺存理當合理保護與利用。不過,如何合理利用,很多地方做法不一樣,記者在采訪中也了解到,有些地方還有不少工業遺存仍沒得到有效保護和利用。

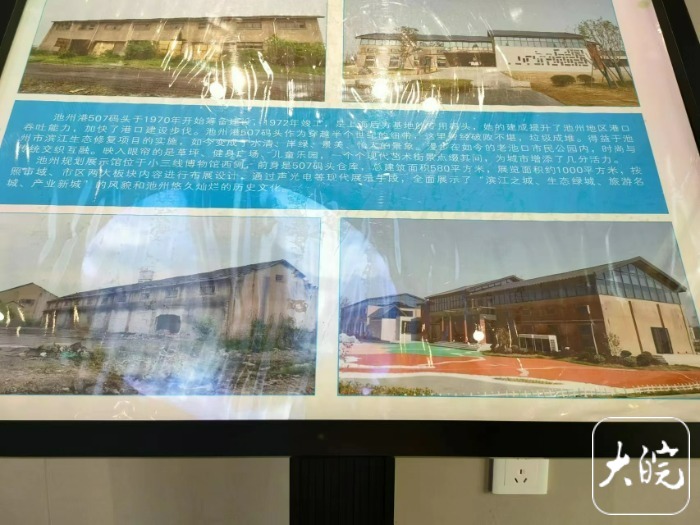

在池州市現在的主城區北側,就有原小三線工程的507港口碼頭老廠房等,是典型的小三線工業遺存。2022年2月,池州市在該廠房的基礎上,決定將其改造為池州市上海小三線歷史展覽館,這也是皖南首個,當年8月正式落成。池州市政府相關負責人介紹,做出這一決策,也得益于一位收集小三線時期藏品的群眾建議,該群眾還捐獻了藏品,并積極參與該展覽館的建設等。

12月3日,大皖新聞記者在現場了解到,該小三線歷史展覽館的占地建筑面積約700平方米,布展面積約1300平方米,利用實物、圖片、文字、場景再現、聲光電陳列等多樣化的展示手段進行藝術化呈現,再現了當年“507”工程篳路藍縷的拓荒歷程以及那段激情歲月里的“三線精神”,承載了池州的“三線人”記憶和家國情懷。

展覽館分上、下兩層,一層展有當年的照片、圖紙、機器儀表、生產工具、軍工產品等實物數百件,以及開山修路的人物雕塑、生活場景模型等,并通過安裝自動感應屏播放解說當時的建設背景和生產過程。二層展出當年的檔案資料、文件、書刊、照片以及工廠移交后轉型的發展圖片;另設有微型電影院播放小三線當時建設過程。館內安裝感應電子設備,可搜索小三線企業分布活動情況;安裝電子留言板,可留下參觀者的參觀感悟。展覽館通過充分挖掘展品背后的人物故事,將不同類型展品的有機組合,講述池州山區小三線工廠的感人故事,再現時代記憶,弘揚三線精神,增強愛國主義教育內涵。

該館工作人員告訴大皖新聞記者,自2022年8月份開館試運行以來,堅持免費開放原則,成為黨員干部和市民、游客的青睞之地,該館目前已接待本地及外地的社會各界參觀團131余批次,參觀者萬余人次。該館也得到很多當年參與小三線建設的當事人的稱贊,他們或后輩在參觀時感慨萬千,感謝池州市很好地留住了這段歷史。2023年2月17日,中國文物學會會長、故宮博物院學術委員會主任單霽翔走進小三線歷史展覽館,“在城鄉建設中要把歷史文化遺產‘保起來’,并使其‘美起來、活起來’,更好地融入現代生活,才能長久。”單霽翔明確表示,池州市對歷史文化遺產保護高度重視,做得很好。

同樣,和小三線歷史展覽館緊挨著的池州市城市規劃展示館,也是當年的小三線工業遺存(507碼頭倉庫),池州市將其活化利用,改造成了城展館。建成以后,市民和外地人走進該館,就能通過館內的大量生動詳實的資料以及多媒體展示手段,清晰了解到池州的千年人文歷史、城市發展歷程以及獨特的城市生態、人文等魅力。站在館外,這個獨特建筑的外觀,也讓人印象深刻。

另據了解,上述兩館所在地的門前就是河道與河岸,以前江岸是垃圾堆、野草灘等,環境很差。近年,池州市啟動實施總面積達233公頃的濱江區域生態修復,拆除沿江砂場、畜禽養殖場和各類違章違法建筑,對部分企業搬遷,系統規劃及實施了濱江體育公園、橋頭景觀、小三線文化園以及生態護坡、濕地及截污(排水)工程,把池州長江岸線和濱江區域打造成了生態文化修復樣板區。

大皖新聞記者 吳永泉 攝影報道

編輯 張大為

請輸入驗證碼