大皖新聞訊 5月21日,在歷經35個月的連續奮戰后,由中鐵十局承建的新建池州至黃山高速鐵路(以下簡稱池黃高鐵)全線最長隧道——嶺上村隧道順利貫通,標志著池黃高鐵項目建設取得階段性進展。

超萬米長隧道施工難度大

嶺上村隧道施工現場。

池黃高鐵嶺上村隧道縱跨池州、黃山兩市,起于池州市青陽縣楊田鎮下東堡村,向南穿越九華山余脈黃龍山至黃山市黃山區新華鄉曹村而出,全長11.75公里,洞身最大埋深約550米,為單洞雙線隧道。

“隧道按進口、周村斜井大里程、山華安斜井大小里程、出口共5個作業面組織施工,沿線山體地勢起伏較大,其中周村斜井和山華安斜井分別與正洞垂直高差約30米和115米。”中鐵十局池黃鐵路站前二標項目部相關負責人介紹,嶺上村隧道全長超萬米,在安徽鐵路工程中并不多見,施工難度大,技術要求高。“地質條件復雜,沿線穿越多處巖性接觸帶,巖性復雜多變,洞體圍巖穩定性較差,技術難度大、安全風險極高、施工周期長,為池黃高鐵控制性和重難點工程之一。”

該項目工程部部長李玥翔告訴記者,嶺上村隧道修建時連路都沒有,僅僅找一個合適斜井洞口,就花費了很多精力。為此,項目部專門修建了一條聯通洞口的四公里環山公路。作為最大埋深550米的萬米長隧,地溫高、通風困難是避免不了的困難。即便是冬天,洞內操作不一會兒衣服就被汗水濕透。

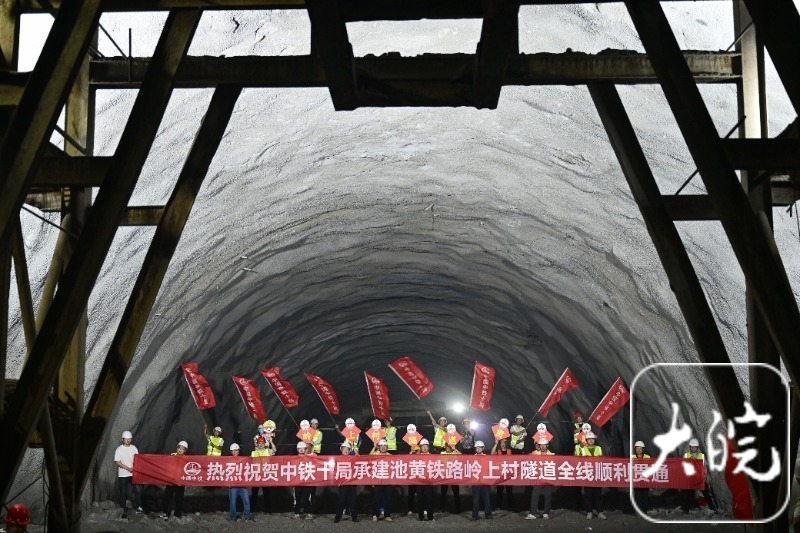

嶺上村隧道全線貫通。

在隧道施工中,中鐵十局項目部積極開展超長大隧道技術攻關和高鐵隧道數字化、智能化建造技術課題研究,采用三臂鑿巖臺車、自行式液壓仰拱棧橋、智能信息化二襯臺車等進行機械化配套施工,既解決了高地溫、巖爆、節理密集等施工難題,也提高了工效,確保了該隧道按期順利貫通。

施工的同時保護好青山綠水

池黃高鐵嶺上村隧道。

想要保護好這片青山綠水的同時,高效完成施工任務,對建設者來說是一個極大的挑戰。嶺上村隧道作為全線環境最復雜,難度最大的隧道,中鐵十局在承擔施工任務的同時,還與皖贛公司、上海設計院、西南交大等單位開展科研項目,致力于將池黃高鐵數字化與智能化建造技術引用普及,為實現池黃鐵路高質量推進,也為未來其他隧道的智慧建造邁出先行者的一步。

“穿行在景區之中,我們必須要保護好建設范圍內兩山一湖的景觀。”該項目經理李濤介紹,為最大限度保持當地地貌,項目部在排污和處理棄渣方面反復研究,降低建設過程中對環境的污染和破壞。

在排污方面,修建七級沉淀池,利用水泵改良反坡排水方案,在保證洞內不積水的情況下,實現污水的再利用;同時,在處理棄渣方面,施工過程堅持不進行大開大挖,自建碎石加工廠,避免產生棄渣,實現了洞渣的綜合利用。在保護環境的同時,大大提升了工程的資源循環利用效率,為工程創效做出了巨大貢獻。

建成后成為黃金旅游線路

據介紹,池黃高鐵建設進展加速,前不久全線開始鋪軌,預計今年8月份完成鋪軌施工任務,后轉入靜態驗收和聯調聯試階段。池黃高鐵位于皖南山區,是武漢至杭州高速鐵路通道的重要組成部分,線路起自池州站,至黟縣東站與在建昌景黃高鐵共站并線至黃山北站,新建正線長約125公里,設計時速350公里,全線隧道34座,隧道占比60.8%。全線設池州、九華山、黃山西、黟縣東、黃山北等5座車站。

池黃高鐵建成通車后,將成為串聯皖南兩山一湖(九華山、黃山、太平湖)核心景點的黃金旅游線路,對于完善區域鐵路網布局、加快皖南國際文化旅游示范區建設、促進沿線經濟社會協調發展等具有重要意義。

大皖新聞記者 劉旸 通訊員 徐葉偉 吳新紀 周鴻旭

編輯 張思平

請輸入驗證碼