大皖新聞訊 三十年前的那個元旦,當帶著油墨清香的《新安晚報》第一次出現在合肥街頭,本身就是安徽新聞界的一次突破。風雨兼程三十載,新安晚報始終走在全省前列,引領潮頭,一往無前。

初生

上世紀90年代初,中國大地改革之風勁吹,市場經濟日益活躍,老百姓對精神文化的需求越發(fā)明顯。一直走在時代前沿的安徽報人,萌發(fā)了籌備一張晚報的念頭。

新安晚報試刊發(fā)行。

1992年 8月1日,安徽日報社黨組決定成立晚報籌備領導小組。8月19日,省委宣傳部批復,同意以《新安晚報》名稱試刊。當年10月9日,在獲得國家新聞出版署批復后,新安晚報出版了試刊號。

一切都很順利。1993年元旦,由著名報人錢玉歲擔任總編輯的《新安晚報》正式亮相,對開 4 版,周三刊,郵發(fā)代號25-58,成為安徽省唯一一份省級晚報。

這份新生的報紙一經面世,便引起廣泛關注。新華社原社長穆青為本報創(chuàng)刊題詞“提高人民群眾的素質,辦出新安晚報的特色”。著名作家艾青為本報題詞“人人愛讀新安晚報”。

新安晚報在街頭贈發(fā)試刊。

對于初生的新安晚報來說,每一步都是全新的。創(chuàng)刊兩個月前,新安晚報就在用人制度上打破“鐵飯碗”,實行公開招聘和雙向選擇制度,開全省新聞界之先河。從未有過的用人制度、分配制度、辦報理念、辦報機制……一整套大刀闊斧的改革,奠定了新安晚報超常發(fā)展的基礎。

變革

創(chuàng)刊伊始,交通、辦公、住宿條件都很差,人員和器材都還沒有完全齊備。在老一輩報人們的記憶里,那時候稿件還是手寫,外出采訪幾乎都是靠步行。每天風塵仆仆趕路,回來后埋頭寫稿,一邊采訪一邊學習。制版、鑄字、澆版基本都是手工操作。

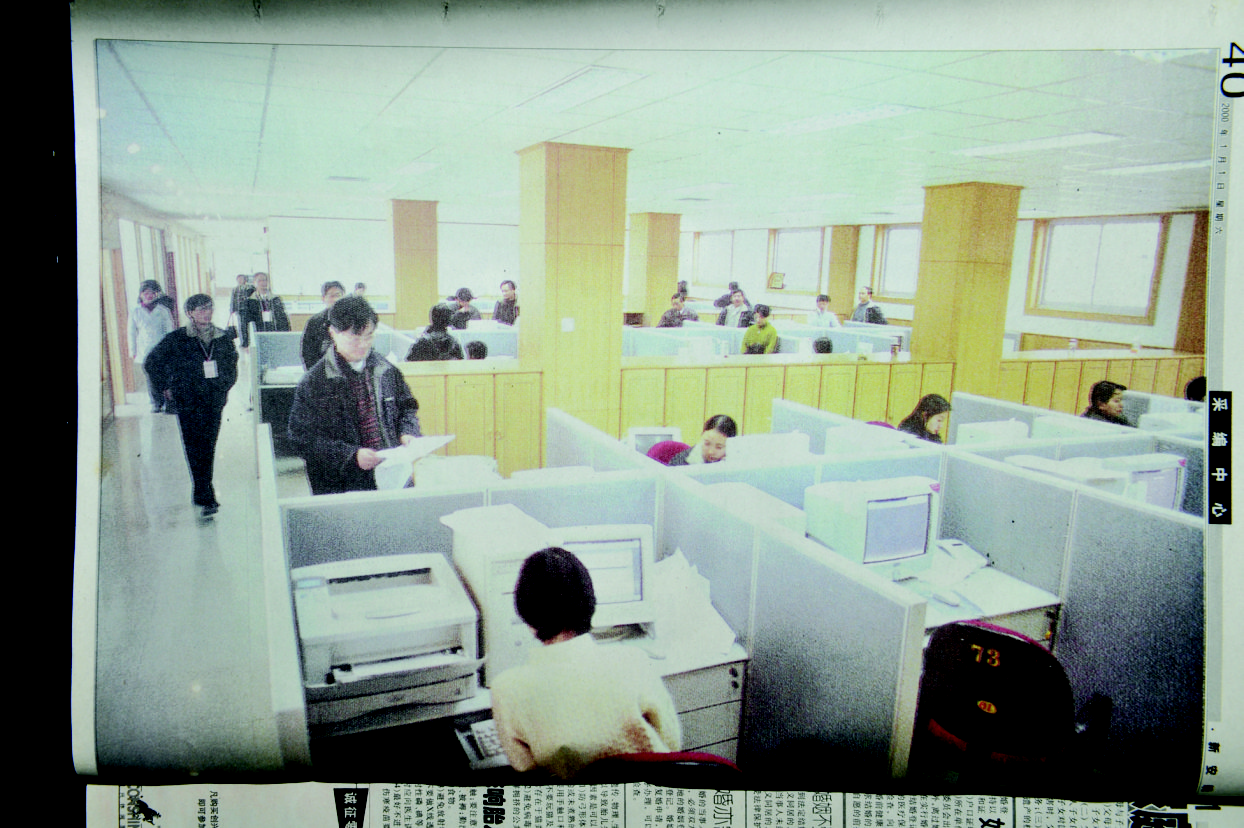

時代在發(fā)展。1999 年 12 月 26 日,新安晚報遷入近千平方米的現代化辦公大廳,啟用國內先進的網絡采編系統(tǒng),此舉標志著本報采編人員開始告別紙和筆,實現網上流水作業(yè)。

2000年本報采編大廳。

2002 年 5 月 8 日,新安晚報駐合肥記者站正式掛牌,成為本報第一個記者站。到現在,新安晚報在全省多個市設立記者站,把觸角伸到廣闊的江淮大地,隨時隨地為讀者帶來最新鮮的報道。

經歷了一輪又一輪改革,新安晚報內部已經日漸形成成熟的機構設置和采編流程,新聞生產能力和品牌影響力飛速發(fā)展。

2008年,新安晚報內部完成競爭上崗,一批政治強、業(yè)務精、紀律嚴、作風正的年輕同志走上了管理崗位,干部隊伍結構得到優(yōu)化,團隊整體素質得到提升。2012 年,新安晚報啟動新一輪機構改革,成立五大中心——總編辦公室、編輯中心、采訪中心、文體中心、全媒體中心和新聞研究院,進一步提高編采效率。

融合

科技發(fā)展瞬息萬變,媒體融合是傳統(tǒng)媒體發(fā)展的必經之路。

2010年,新安晚報在全省率先提出了全媒體戰(zhàn)略,建立多媒體采集發(fā)布平臺,這在全國都市報中都是“敢為人先”之舉。隨即,“安徽網”的出現讓最新發(fā)生的新聞有了即時傳播渠道,“這一刻,看安徽”的口號逐漸被叫響。自此,新安晚報采集的不再僅僅是文字與圖片,而是集文字、圖片、音視頻于一體的全媒體資訊。

新安晚報在一輪又一輪的全媒體布局中,組建起強大的移動傳播矩陣。從網站到“兩微”,再到大皖新聞客戶端,新安晚報影響著越來越多的讀者。

2021年初,新安晚報開始實施新的采編流程和考評辦法,形成以網端微為核心的采編運轉體制機制,媒體融合改革初步完成。一路走來,創(chuàng)新不止。新安晚報這艘大船,正一往無前,斬浪前行。

大皖新聞記者 吳碧琦

請輸入驗證碼