新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 近日,“安徽阜陽連環畫夫婦為語文教材畫插圖”的視頻走紅網絡。在一社交平臺發布后,點擊量達1100多萬,引發大量網友的點贊轉發關注。今年7月底,時隔4年后,記者再次聯系了著名的連環畫藝術家于泉瀅和愛人何保全,聽其講述網絡背后的故事。

走紅網絡,有些意外

“沒有想到會讓這么多人關注到,說實話讓我們有些措手不及。我和何先生平常也不看(平臺),親朋好友們看到后轉發給我,我們才知道在網絡上也紅了一把。”于泉瀅在接受記者采訪時笑說。

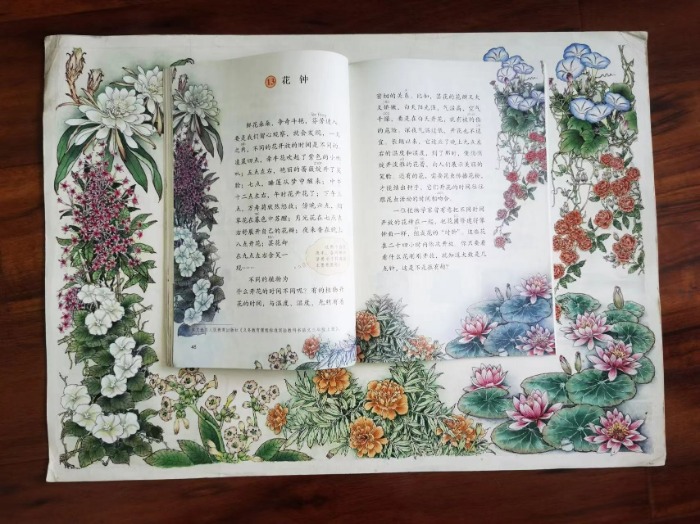

部編版三年級課文《花鐘》、六年級課文《金色的魚鉤》《橋》《丁香結》的插圖,配套教輔讀本《小英雄雨來》中的26幅連環畫插圖,均由于泉瀅和愛人何保全共同完成。2022年,因緣際會,這些插圖在社交網絡“火起來”,也是源于這些生動有親和力的插圖風格。

網友評論:“這才是真正的插畫,惟妙惟肖!”“畫得太好了,希望孩子們的課本都能用上這樣的插圖。”何保全夫婦為孩子們創作的插畫迎來了網友一片叫好聲,也有網友關心畫家辛苦創作的稿酬。

于泉瀅向記者坦承,視頻發布后,看到不少網友關于稿酬的評論,讓她和愛人有些“惶恐”。“我們倆都很樂意為孩子們畫畫,出版社也支付了稿酬。”對一些網友的質疑,她回應當時想表達的是想為孩子們畫畫的一種情感。

再聊創作,尤其嚴謹

于泉瀅和愛人何保全,是著名的連環畫藝術家。 2019年暑假,新安晚報、安徽網、大皖新聞記者就曾采訪過兩位老師,當年兩人的插圖作品登上了新版部編本中小學語文課本。2022年7月底,再聽到記者的聲音,于泉瀅仍然記憶猶新,欣然接受了采訪。

“給孩子畫插畫要尤其嚴謹,尤其是人物形象的描繪和新的表現方法的運用。”于泉瀅告訴記者,只有生動形象的插圖才能激發孩子們的學習興趣,豐富他們的想象力。

“我們繪畫時有兩條原則,既要符合我們的大眾審美,又要符合我們的民族形象。”于泉瀅向記者解釋,符合大眾審美,就是要符合大多數人的審美習慣,讓孩子們都覺得美。符合民族形象,就是要把我們的民族最深處的一些東西畫出來,“不能讓孩子們忘了這些。”

因畫結緣,互相陪伴

除了課本插圖,兩人的代表作還有《常打槍和龍女》《猴拳王》《月季》《水滸》《人世間最寂寞的妻子》等。因畫畫結識,兩人結成伉儷,至今仍然畫筆不輟,互稱對方為“何先生”和“于老師”,共同完成了很多創作。“畫畫是我們生命里面最重要的部分,一直要畫到我們倆不能再畫的時候,才沒有遺憾。”于泉瀅說。

“我們年輕的時候學畫畫,都是隨身攜帶速寫本,隨時隨地從生活中積累素材,沒有紙筆就把形象刻在腦子里,畫不好的形象,睡覺時還反復用手指比劃,何先生是當時插畫界的活字典呢,就沒有他不會畫的東西。”回憶年少的創作,于泉瀅侃侃而談。

常年伏案作畫,兩人落下了“職業病”,因身體原因幾度打算停筆,但他們想陪對方畫下去,手中的畫筆最終都沒有停下。“陪他畫下去,是我的心愿。” 于泉瀅感慨。2018年,何保全手術后,在病床上完成了劉少奇連環畫的線稿,兩人合力將畫作順利完成。

2020年,兩人為人民教育出版社創作《長相遇》。今年4月,即使身體狀況不佳,兩人仍應約開始創作包公結婚、包公進京趕考、包公斷案等包公生平經歷的畫作。 “包公鐵面無私、剛正廉潔的形象深深印在了我們中國人的心靈中,在民族文化里有不可替代的重要地位。包公是我們安徽的名片,我們一定要把他畫好。”于泉瀅告訴記者,該畫作預計今年9月完成,10月有望和大家見面。

勉勵創作,希望傳承

“創作不能怕辛苦,我們創作的時候常常一畫畫到一兩點,年輕人畫畫要不怕辛苦,不停地畫,不斷地積累素材,才能畫得好。這是一個畫家太多的時代,很多年輕人開始學習畫畫,但讓我們遺憾的是,連環畫卻是青黃不接后繼乏人,新的一代連環畫家沒有成長起來。”談到傳承,于泉瀅擔憂地說道,兩人年齡大了,精力有限,身體吃不消,現在基本是休養的狀態,已拒絕過多個約稿。

“現在的年輕畫家多用網絡搜索臨摹,這樣是不夠的,沒有足夠的生活積累,成不了好畫家。”于泉瀅在接受記者采訪時說到,一個連環畫家的成長,需要花上十多年的時間,“也希望更多有才能的年輕人加入進來,連環畫這么好的藝術,丟失了就太可惜了。”

董毓祺 新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 趙琳(受訪者供圖)

編輯 張大為

請輸入驗證碼