新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 城鎮化是現代化的必由之路,是加快建設新階段現代化美好安徽的必然選擇。如何到2035年與全國同步基本實現社會主義現代化,推進新型城鎮化是必經之路。日前,《安徽省新型城鎮化規劃(2021—2035年)》出臺。全省常住人口城鎮化率由 2015 年的 50.97%提高到 2020 年的 58.33%;戶籍人口城鎮化率由 2015 年的 27.6%提高到 2020 年的 37.24%。

接下來,安徽將不斷優化全省城鎮體系,深入推進農業轉移人口市民化,全面提升城市品質,高效能推進城市治理體系和治理能力現代化,積極推動城鄉融合發展。力爭至2035 年,全省常住人口城鎮化率達到73%以上。

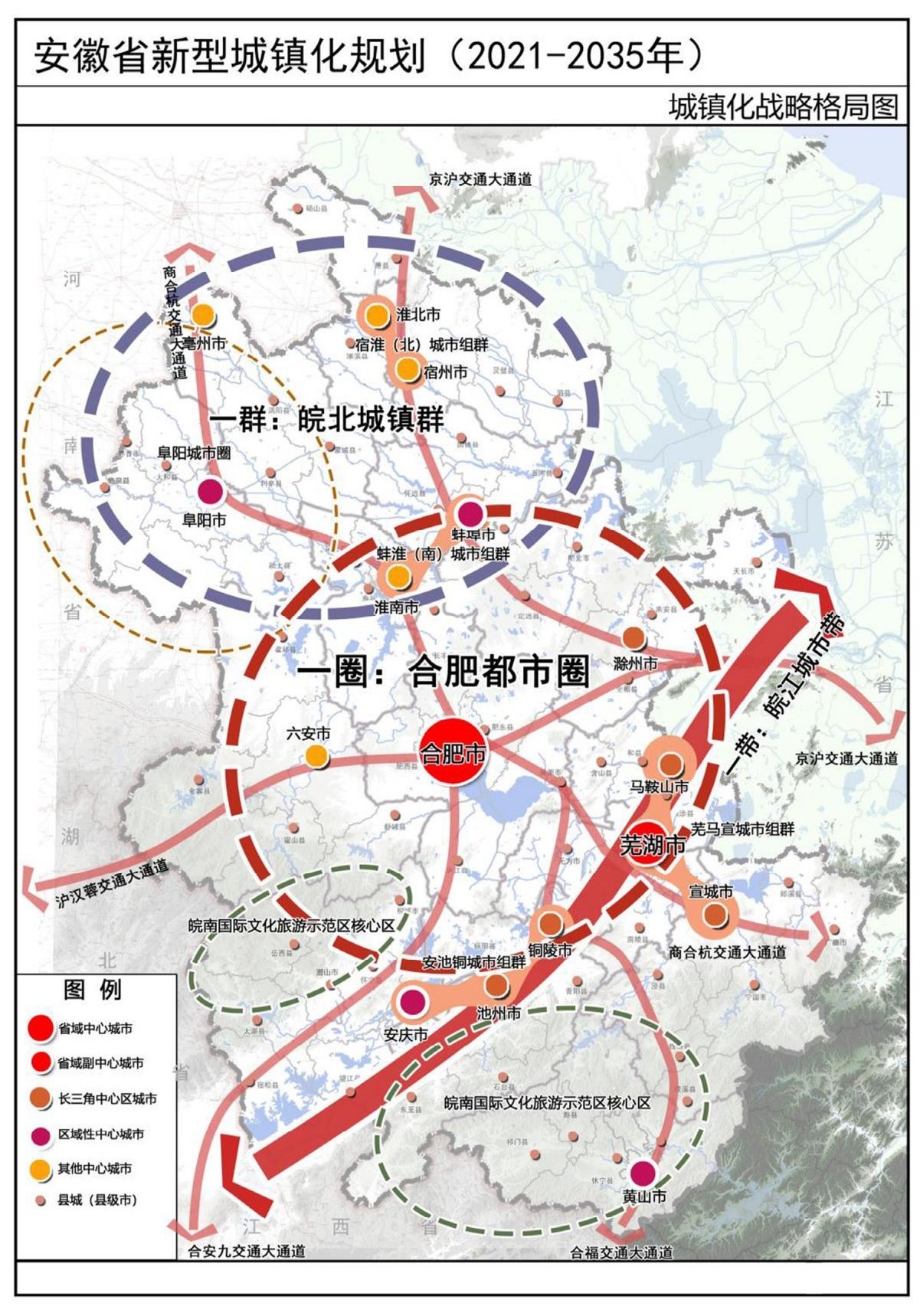

城鎮體系:高質量建設現代化合肥都市圈

合肥有著承東啟西的區位優勢和豐富的創新資源,因此在優化全省城鎮體系過程中,將高質量建設現代化合肥都市圈。

其中,將提升合肥省會城市能級,加快都市圈同城化步伐,加強與南京都市圈協同發展,共同推進多向合滁寧大通道建設,支持合肥、蕪湖分別與南京共建分行業產業創新中心、企業技術中心。強化合肥都市圈與上海大都市圈對標對接,深化與杭州、蘇錫常、寧波都市圈互動互助。

在優化都市圈空間格局方面,推進合肥都市圈提質升級,加快合六經濟走廊、合淮產業走廊建設,加快推動合淮、合六同城化發展。通過高速鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路和城市軌道交通縮短城市時空距離,構筑 1 小時緊密通勤圈層,打造“軌道上的合肥都市圈”。

按照規劃,我省將促進合肥蕪湖聯動發展,以合蕪蚌國家自主創新示范區、中國(安徽)自由貿易區建設為重要機遇,全面提升對內和對外開放水平,發揮技術、資本和人才優勢,在科技創新和新能源汽車、電子信息等產業方面,促進分工合作和優勢互補。依托合福、商合杭高鐵和蕪合高速等交通設施,以及謀劃的 G60 高速磁懸浮通道試驗工程,優化合肥——蕪湖沿線城鎮空間布局。

在推進皖北城鎮群建設方面,我省將堅持新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化“四化同步”,加強皖北市域之間在基礎設施、公共服務、產業定位等方面的統籌互動,謀劃建設一批集成性、跨區域“項目包”,高水平推進皖北承接產業轉移集聚區建設。

皖江城市帶將建設皖江智造走廊。利用自身優勢打造引領全省轉型發展的支撐帶,積極承接新興產業布局和轉移,力爭在戰略性新興產業發展、傳統產業轉型升級、未來產業培育上不斷突破,形成若干世界級先進制造業集群,將皖江智造走廊打造成為長三角重要的產業集聚帶。

城市能級:大城市周邊培育一批“衛星城”

按照規劃,未來,我省支持合肥爭創國家中心城市,支持合肥打造“五大名城”,增強合肥創新標識度,加快聚集全球創新資源,提升城市創新資源“密度”和“濃度”。

特別是優化城市開發空間,對標國家級新區建設合肥濱湖新區,高標準建設東部新中心、運河新城。推動合肥綜合實力較大幅度前移,全面提升長三角世界級城市群副中心功能,加快建成國際化新興特大城市。

支持蕪湖建設省域副中心城市,建成長三角具有重要影響力的現代化大城市。高位推進中國(安徽)自貿試驗區蕪湖片區、跨境電商綜合試驗區以及港口型國家物流樞紐、航空貨運樞紐建設,積極構建現代物流樞紐城市,爭創國家級臨空經濟示范區。

同時,安徽還將建設一批現代化區域性中心城市。比如支持阜陽建設長三角區域重點城市和中原城市群區域中心城市,重點發展現代醫藥、綠色食品等產業;支持蚌埠建設淮河生態經濟帶和皖北地區中心城市,打造全國重要的自主創新試驗區;支持安慶建設聯動長三角與中部地區的區域重點城市,支持黃山建設生態型、國際化、世界級休閑度假旅游目的地城市等。

此外,安徽還將提升縣城產業和人口聚集水平,實施現代化中小城市分類培育工程。支持肥西、肥東、長豐、懷遠、鳳陽、壽縣、鳳臺、濉溪、來安、全椒、懷寧、當涂、和縣、阜南、休寧15地,成為大城市周邊的“衛星城”,在產業發展、空間布局、設施建設、環境保護等方面與中心城市實現一體化發展。

開放合作:16市與長三角城市“結對子”

隨著長三角一體化不斷深入,安徽將共同推進長三角世界級城市群建設。健全省級層面重大合作事項協調機制,深度參與長三角成果轉移轉化示范區建設。 高質量推動各設區市與滬蘇浙相關市(區)共建合作,支持有關城市深度融入南京都市圈、杭州都市圈。高水平推動各市城區與滬蘇浙相關市城區對口合作。

安徽將實施長三角城市對口合作計劃。其中,市級合作包括:合肥、黃山與浙江杭州、上海楊浦,淮北與江蘇徐州,宿州與江蘇徐州、浙江杭州,亳州與上海奉賢,蚌埠與江蘇蘇州、浙江寧波,阜陽與上海徐匯、上海松江、江蘇蘇州,淮南與上海閔行,滁州、蕪湖與江蘇南京,六安與上海松江,池州與上海長寧,銅陵與江蘇常州,馬鞍山與江蘇南京、上海長寧、上海普陀。

城區合作方面,包括合肥包河區與杭州余杭區,合肥蜀山區、廬陽區與上海市黃浦區,淮北相山區與浙江長興縣、上海莘莊工業區,淮北濉溪縣與上海閔行區浦江鎮等等。

此外,我省還將加強與中原城市群和長江中游城市群合作,促進交通一體化、產業分工協作、基礎設施聯網、公共服務對接。

開放發展離不開綜合交通網絡的支撐,為此,我省將加快構建“安徽123出行交通圈”,推動合肥到省內其他設區市、設區市到所轄縣1小時通達,長三角城市群、合肥到鄰省省會2小時通達,全國主要城市3小時覆蓋。

城市品質:支持合肥等城市增加住宅用地供應量

如何加快推進新型城市建設,打造人民高品質生活空間,更好滿足市民的經濟需要、生活需要、生態需要和安全需要?

按照規劃,安徽將建設舒適便利的宜居城市。在提升公共服務能力方面,鼓勵運用各類大數據分析人口集聚和結構特征,科學確定公共服務設施配置標準并優化空間布局。

在市政公用設施建設上,適度超前開展城市基礎設施建設,加快城市管道老化更新改造。按照窄馬路、密路網、微循環方式,構建級配合理的路網系統,到 2025年,城市建成區平均道路面積率達到18%。

通過利用新增建設用地、公共建筑配建、新建立體停車場等方式,增加公共停車泊位,“十四五”期間,全省設區市新增城市公共停車泊位 20萬個。

推進以老舊小區、老舊廠區、老舊街區、城中村改造為主要內容的城市更新行動。堅持“留改拆”并舉、以保留利用提升為主,突出以城市片區為單元系統化推進實施城市更新行動。

完善城市住房體系,堅持“房住不炒”,堅持穩地價、穩房價、穩預期,采取差異化精準調控措施,推動房地產業轉型升級,確保房地產市場穩定健康發展。促進商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求,支持合肥等人口增加較快城市增加住宅用地供應量。

同時,加快建立以公租房、保障性租賃住房和共有產權住房為主體的住房保障體系,完善長租房政策,發展專業化住房租賃市場。

城市治理:合理控制老城開放強度

高品質的城市需要高效能的治理體系,和現代化的治理方式。按照規劃,安徽將等高對接滬蘇浙城市,創新城市治理方式,不斷提高城市治理科學化精細化智能化水平,推進城市治理體系和治理能力現代化。

在優化城市空間結構方面,安徽將加強城市空間開發保護的底線管控 ,統籌劃定并嚴格落實生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界,防止“攤大餅”式擴張。

合理控制老城開發強度,增加口袋公園、街心綠地、慢行系統等公共空間。推動新城新區工業、商務、文教、生活、行政及交通等功能科學銜接與混合嵌套,實現職住平衡。建立地下空間開發體制機制,推行分層開發和立體開發模式。合理提高路網密度,鼓勵以公共交通為導向的開發(TOD)模式,推動軌道交通站點與周邊土地綜合開發。

安徽還將創新基層社會治理方式,推廣新時代“楓橋經驗”,推動城鄉治理重心和配套資源向鄉鎮(街道)、村(社區)下移,向基層放權賦能。

同時,科學謀劃并穩妥推進縣改區、縣改市等行政區劃調整工作。鼓勵有條件的設區市優化市轄區空間,推進新區、開發區等功能區納入或有序轉為城市行政區。支持縣城人口規模較大、經濟基礎較好或承擔特殊功能的縣改市或區。探索推動鎮區常住人口 20 萬以上的非縣級政府駐地特大鎮設市。

新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 吳碧琦

編輯 張大為

請輸入驗證碼