新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 今年已經95 歲高齡的李倬老先生,身體硬朗、腰桿筆直,平時喜歡看書寫詩,還保持著用英語寫日記的習慣。在接受記者采訪時說到某個人,他的目光時不時投向記者的采訪本,“對,是這幾個字。”行為做派仍然保持著科研人員的嚴謹認真。求學過程中吃著老鄉從牙縫里節省的小米,那一幕在李倬教授的心里留下了深深的印記,從此他投身于農業氣象事業,矢志不渝——他領銜創立了安徽省第一個農業氣象專業,最終成為安徽省氣象界元老級人物。在3月23日世界氣象日到來前夕,新安晚報、安徽網、大皖新聞記者來到李倬教授的家中,聽他娓娓講述他和安徽農業氣象的淵源。

李倬教授講述當年情景。

李倬教授講述當年情景。

幼年家貧輾轉多地刻苦求學

1928 年,李倬出生在長江江畔的和縣烏江鎮。祖上有一些田產,但到父親這一輩時已經所剩無幾,無奈下只能靠開茶館、辦浴池勉強糊口度日。印象中,家道中落的父親還努力保持著中產紳士家庭的做派。李倬教授至今還記得這樣一個細節:為了不讓他們幾個兄弟姐妹挨餓,每到天氣轉熱的時候,父親都會把冬天的厚重衣服送到當鋪去,到冬天的時候再東拼西湊把衣服贖回來。“做這件事情時,父親總是趁著天色剛亮悄悄出門,唯恐被人撞見。”李倬教授告訴記者,有一次他無意間發現父親手里拿著家里比較值錢的小皮襖子準備當掉,不舍地撫摸著皮襖,猶豫了好久。

后來父親來到和縣找到了一個包捐稅小差事,全家經濟情況稍微有了些好轉。大哥也讀了師范,后來成為了一名小學老師,李倬在學習上受到了大哥不少熏陶。可是好景不長,日軍攻占和縣縣城后,當時上小學五年級的李倬開始了顛沛流離的逃難之旅……在一次到濮家集開藥店的表叔家后,李倬跟隨一個老先生學習了年把時間的古文,隨后又輾轉和縣中學、安徽省立第十三中學、江浦中學和省立含山中學等多個學校。雖然輾轉各地,李倬始終沒有忘記自己的求學志向,成績一直名列前茅。

到了1946 年7 月份高中畢業,在經過幾個月的刻苦學習后,李倬如愿以償地考入了位于安慶的國立安徽大學的先修班。那時他只能算是“半只腳踏入大學校園”。一個多月后,直到校內建立農學院招生,他再次報考才成為了真正的大學生。在大學讀書時,李倬除了學習農學的專業課以外,還參加了學校的讀書會。

回憶四年的大學時光,有件事情讓李老感動至今,一說到這件事都眼含熱淚。“1949 年5 月份安慶大水破圩,糧食供應不上,當時在大學食堂吃到的小米,都是河北、山東的老鄉一家一戶從牙縫中省出來的,用巴掌大的口袋裝著。”在向記者講述當時的情景時,李倬老人用雙手比劃著口袋的大小,聲音哽咽,兩行熱淚緩緩從眼角流下。

李倬介紹,當時的農業生產完全靠天收,如果遇到災荒年份,糧食供應就會出現很大問題。這給李倬帶來很大觸動,也為其后來投身農業氣象工作產生了影響。

創立省內首個農業氣象專業

1950 年大學畢業后,李倬留在本校當助教,負責小麥育種栽培的授課工作,“1952 年全國高校進行院系調整,其中復旦茶學專業,南京大學、金陵大學的蠶桑專業都并入了安徽大學的農學院。與此同時,國家考慮到農業氣象在農業生產上的重要性,要打破農業靠天收的狀況,提高糧食產量,農業氣象就成為了重中之重。”在國家的高度重視下,農業氣象的教育科研和人才培養工作開始啟動。

“當時農業氣象方面我們國家還是一片空白,我大學的專業又是農學,氣象學方面的知識對我是個未知的領域,教學科研上更是摸著石頭過河。”李倬告訴記者,當時全國只有清華大學、北京大學等院校有氣象相關專業,但缺乏農業氣象方面的師資人才。

為了加速培養農業氣象的專業人才,1953 年10 月份,國家在華東軍區氣象干部訓練大隊舉辦了農業氣象訓練班,學員都來自各農業院校和科研機構,李倬很幸運成為其中一員。在四個多月的學習時間里,李倬如饑似渴一頭扎進了知識的海洋里。他手不釋卷,時常到凌晨時分還在桌前埋頭鉆研。“當時氣象專家呂炯給我們做了報告,部隊的氣象教員為我們強化灌輸了氣象科學原理和專業技能。每一個禮拜都要考一次,完全軍事化管理,效率很高。”就是在80 多人的訓練班隊伍里,李倬遇到了陪伴一生的老伴賀齡萱。賀齡萱是北京農業大學的研究生,該校農業氣象專業的預備教師,也是唯一一位去蘇聯氣象水文總局進修農業氣象的女研究生。兩個人志趣相投、攜手共進,終身為我國的農業氣象事業作出了重要貢獻。

1953 年后,安徽大學的農學院開始在合肥獨立建院。1954 年參加完農業氣象培訓后,李倬回到了安徽農學院農學系新開了農業氣象這門課程。他自知個人的氣象學科知識貧乏,不斷自學并經常帶著問題求教于剛從英國牛津歸國的中科院朱崗昆先生和南京大學氣象系幺枕生、安徽大學余俊生教授,深受教益。

后來,農業氣象在安徽很幸運地遇到了發展機遇。1956 年中央提出“向科學進軍”的口號,安徽省委積極響應,在全省開展科普工作。記者看到李倬珍藏的1956 年2 月11 日的一份報紙,在頭版報道了李倬在省科普協會給省直機關干部做氣象科普報告的報道,聽眾達到400 余人。省委領導更加重視農業氣象工作,決定在全國首次開展人工降水的試驗研究工作,為此專門從空軍借來了兩架飛機用于人工增雨,并且邀請中國科學院的葉篤正等專家參與指導,李倬作為本省專家也參加了此項工作,跟隨權威專家們學習。此后,省委決定要在本省成立農業氣象專業,并從1959 年開始招生。這屆學生1963 年畢業,分配到全國各省。

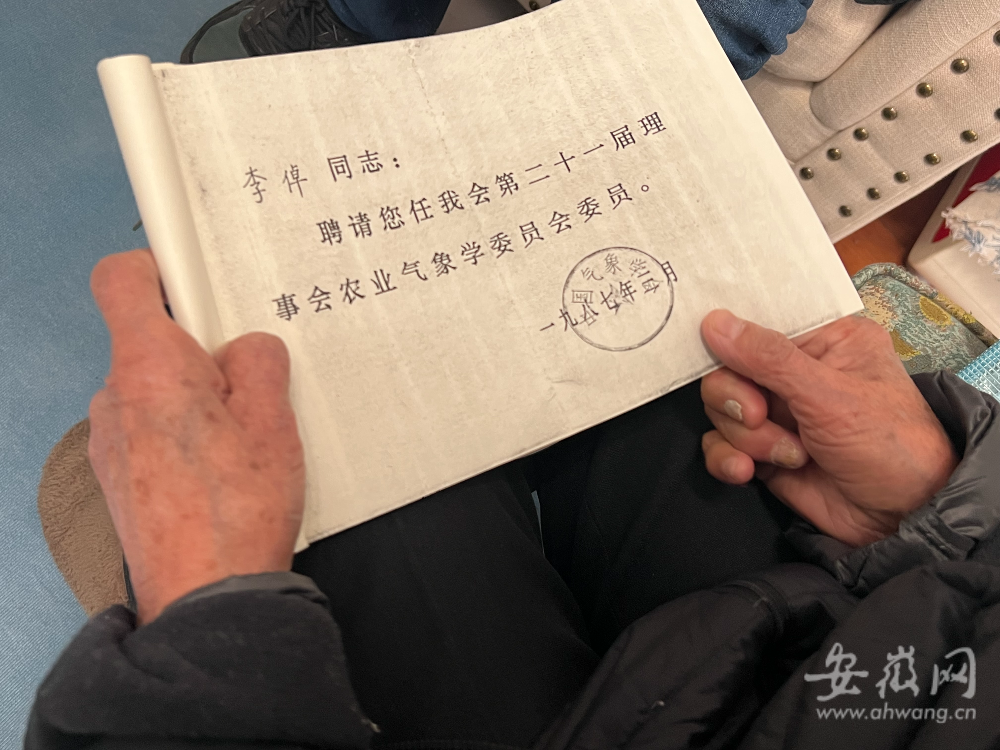

聘任書。

開枝散葉高徒遍布全國各地

作為農業氣象專業的老師,當時李倬深受學生們的愛戴,大家都搶著要上李老師的課。現年已經85 歲的劉敏華老人曾經是李倬先生的高足。她向記者回憶:“李老師上課內容豐富,邏輯性強,講課神采飛揚。不僅板書工整,而且繪畫也是一流。他用粉筆一筆就畫一個非常規整的圓,中國地圖一筆畫下來與掛圖相似。”此外,李老師還多才多藝。在上氣象課時,李倬老師在黑板上畫的各種云,除了有理論上的寫實,也有藝術上的美感,一朵朵惟妙惟肖的云在李老師筆下飄逸灑脫,值日生都不舍得擦掉。

李倬在象牙塔教書育人40 多年,他的很多學生都成了農業氣象方面出類拔萃的專家。他們除了成為安徽省農業氣象方面的開拓者,還分布在北京、重慶、河北、山西、陜西、四川、河南、山東、湖北、江蘇、浙江等十幾個省市,在祖國的大江南北開枝散葉,成長為農業氣象方面的佼佼者。

1984 年,李倬教授開始對外招收農業氣象研究生。提到得意門生,李倬很是自豪。在第一屆畢業生中,程維新后來成長為中國科學院的研究員,長期深入研究山東鹽堿地水鹽變化規律;第一屆碩士畢業生于強,后來在澳大利亞悉尼科技大學任終身教授;碩士畢業生朱仁斌,在中國科學技術大學成為教授,曾多次參加極地科考……據統計,李倬領銜的安徽農業大學農業氣象專業先后培養了上百名碩士生。

除了教學外,李倬教授在科學研究上也做了大量工作。他先后與國內同行們共同編寫出版了10 多本書,如《中國農業百科全書·農業氣象卷》《農業氣候學》《中國農業氣象學》《中國氣候與農業》《中國農業小氣候的研究及進展》《作物生態學》《中國柑橘凍害的研究》和《氣候變化對中國農業的影響》等。其中《中國氣候與農業》這本書寫了中英文兩種版本,出版后在當時國家氣象局局長鄒競蒙的建議下,該書被發放到各省省委書記和省長手中,人手一冊,以作為當地進行農業現代化工作的參考。

同時,鄒競蒙在世界氣象組織中代表中國將該書的英文版分贈給各國代表。李倬夫妻二人還合著了由氣象出版社出版的《茶與氣象》。此外還發表了數十篇論文,涉及農業氣候區劃、作物氣象、農業氣象災害、小氣候等方面的研究。

因為在農業氣象方面的杰出貢獻,李倬教授被中國氣象學會聘任為該會的農業氣象委員會委員;當選安徽省氣象學會副理事長,并且連任5 屆。1992 年起,李倬教授享受國務院特殊津貼。

耿天宇 新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 趙明玉 攝影報道

請輸入驗證碼