新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 據合肥工業大學微信號消息:近日,中國航天科技集團有限公司向合肥工業大學發來感謝信,對該校在我國首次火星探測任務中作出的貢獻表示衷心感謝!信中說,該校的真空技術團隊提供的跨流態內外環境仿真設計保證了探測器安全著陸、正常巡視工作。

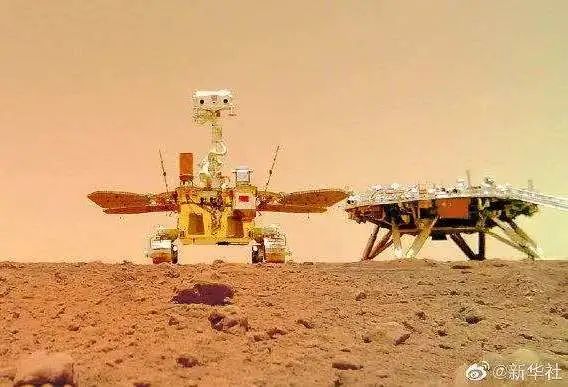

“著巡”合影圖,攝影:“祝融號”火星車

幾何量測量一直是困擾火星探測工程的難題。為保障火星探測工程的順利實施,儀器科學與光電工程學院精度理論及應用工程中心科研團隊憑借其在高精度幾何量測量及誤差補償領域的長期研究積累,設計了長焦距、大視場、高可靠性的非接觸式空間位姿三維視覺跟蹤測量系統,攻克了現場超大空間標定、雙軸動云臺三維視覺測量與誤差補償等關鍵技術,開發了航天器目標位姿精密測量軟件系統等,研究成果順利應用于探測器位姿測量以及星箭分離過程振動測試,解決了地面綜合試驗中超大空間高精度位姿測量難題。

在“天問一號”升空、下降和行星表面巡視等階段,航天器外部溫度、氣壓、風速等參數的復雜變化,對航天器壁面壓力的承受能力、不同位置表面壓力分布狀況的精確計算等提出了很大挑戰,甚至會對航天器內部儀器的正常運轉產生不利影響。機械工程學院真空技術團隊研發了航天器內部壓力變化及控制的仿真APP軟件,仿真計算出各階段過程中導流系統、航天器內外壓力差隨動變化以及溫度場變化等,優化導流系統結構及其最佳位置。團隊提供的跨流態內外環境仿真設計保證了探測器安全著陸、正常巡視工作。在整個飛行過程中,探測器內外壓差穩定,狀態良好,指標滿足要求,對“天問一號”的圓滿成功起到了重要作用。

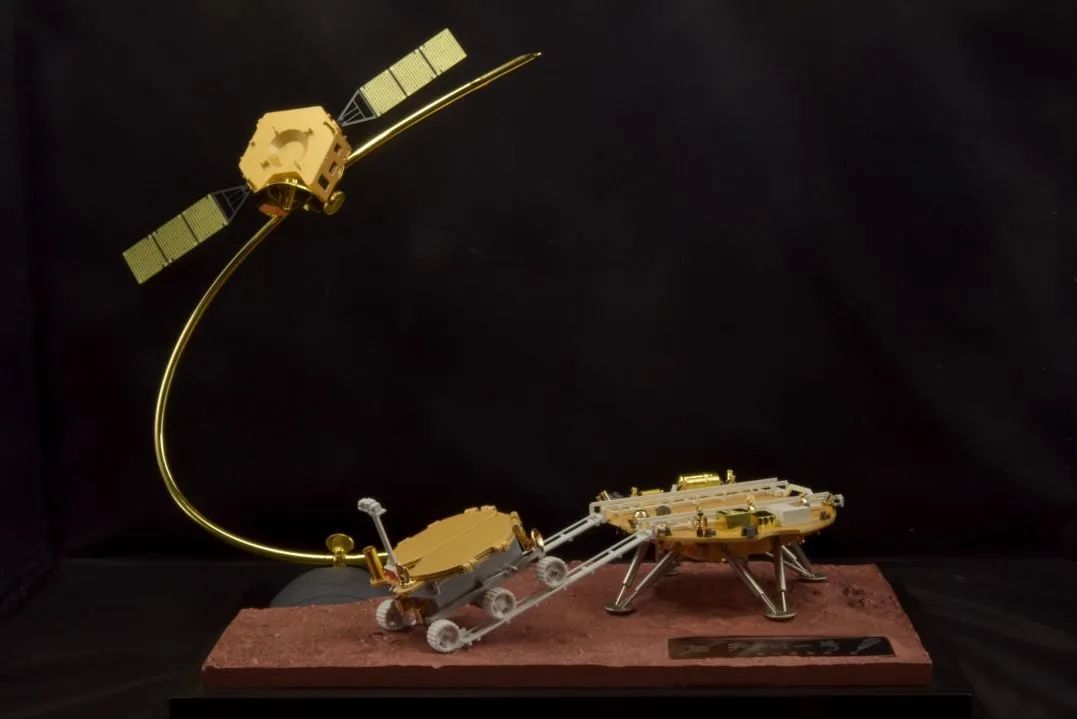

“天問一號”模型,攝影:吳京峰

此次參與火星探測任務的真空技術團隊是由機械工程學院中青年骨干教授領銜,20多位博士生、碩士生組成的一支年富力強的研發團隊,該團隊的主要目標始終圍繞解決國家在航天、大科學工程和半導體等領域的重大需求和關鍵科學技術問題。自2014年以來,他們致力于開展極小氣體流量測量與控制和稀薄氣體仿真設計方面的研究,主持或參與了國家自然基金、科技部重點研發計劃、“863”計劃、國防科工局基礎科研重大、裝備預研基金、航天CAST基金、電子集團標志性項目等,相關成果目前已在火星探測、國防真空計量和國家大科學工程真空布局等取得應用。2017年,團隊憑借深厚科研積累,成功參與到火星探測的內外環境跨流態仿真設計工作中。

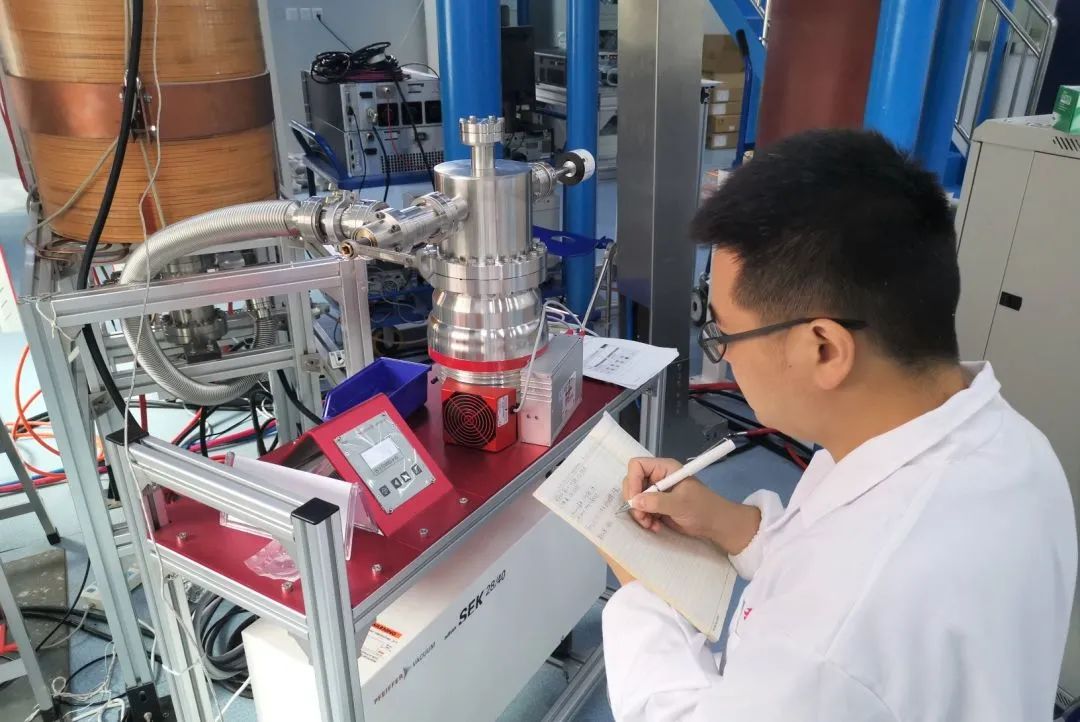

觀測記錄實驗數據,攝影:王浩

被問及研發過程中遇到的最大困難時,團隊負責人坦言,航天器承受的外部壓力溫度環境在整個任務過程中變化極大,在差別極大的不同條件下需要不同的研究方法和技術手段,這是對研究者的極大挑戰!令人欣慰的是,這支由跨學科成員組成的團隊充分發揮自身優勢,凝心聚力、通力協作,終克難題!

“‘天問一號’是國家重大工程項目,能夠參與其中是對我們科研人員工作的極大肯定,也充分體現了科學研究探索科學原理、服務社會發展的巨大價值!”團隊負責人在談及參與火星探測研究工作感受時說,“鑄國之重器,振國之雄風,需要一批又一批研究人員傾力接續付出,尤其難得的是‘天問一號’參與人員中涌現了許多青年學者!祖國的航天事業正處在欣欣向榮的發展階段,而航天事業的發展離不開人才,這給廣大學子提供了充分施展個人才華的機會和舞臺!生逢盛世,期待年輕的你們投身到航天事業中去,將個人奮斗融入國家建設中!未來一定可期!”

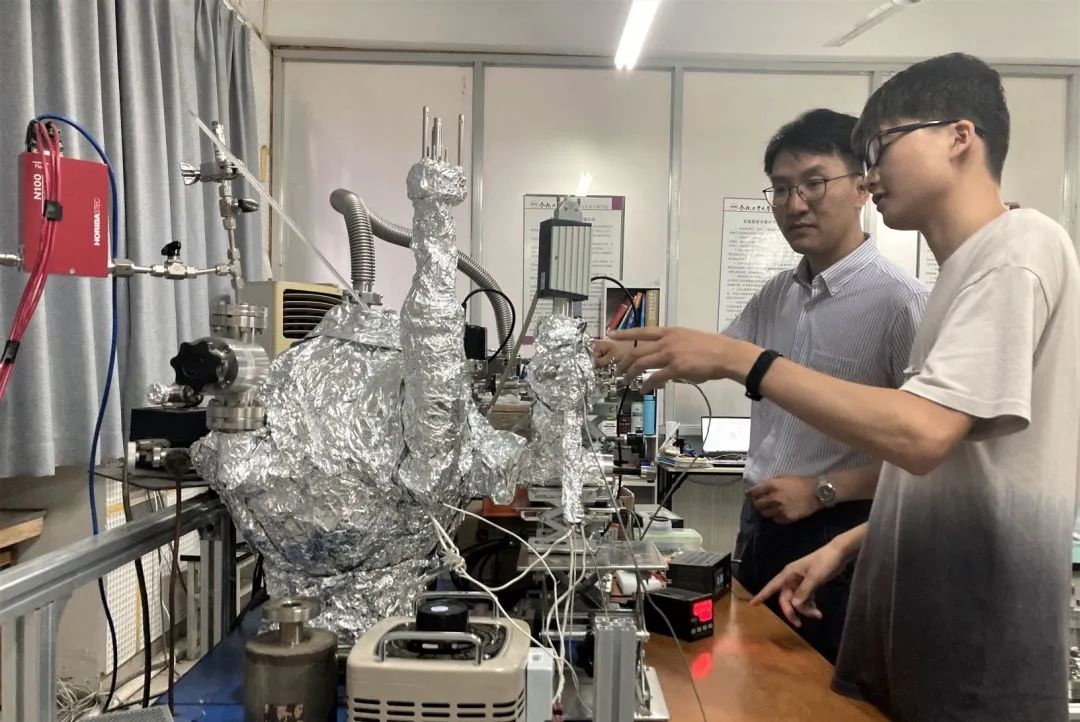

師生討論實驗細節,攝影:秦潔璽

王浩和丁云升是機械工程學院2021屆碩士研究生,作為研究團隊中最年輕的成員之一,在談及參與研究過程的感受時,他們說:“三年的碩士研究生期間,我們時刻提醒自己要永懷工業報國初心,用出色的成績回報祖國和學校對我們的培養。現在,我們終于可以自豪地說,昔日我們以母校為榮,今日母校以我們為榮!”目前,上述兩位校友分別在航天五院和八院工作,繼續為我國航天事業的發展而努力拼搏。

除了在校的科研團隊師生,在上海衛星裝備研究所試驗中心、北京衛星環境工程研究所、航天五院蘭州空間物理研究所、北京空間機電研究所等地,還有很多從事航空航天事業的合肥工大校友,為“天問一號”默默付出,貢獻工大力量。

編輯 許大鵬

請輸入驗證碼