新安晚報 安徽網 大皖客戶端訊 作為在改革開放中成長起來的一代人,潘建偉獲得過很多榮譽。他41 歲成為中國當時最年輕的院士,42 歲獲得國際量子通信獎,2017 年12 月入選《自然》雜志2017 年度國際十大科學人物;他主持研發的世界首顆量子科學實驗衛星“墨子號”2016 年飛向太空,完成了量子通信的一大飛躍……昨天,作為一名“70 后”教師的他回到中國科大校園與學生面對面,講述了自己的成長求學之路,分享了建世界一流量子實驗室的愿望,以及科技工作者本身的使命和擔當……

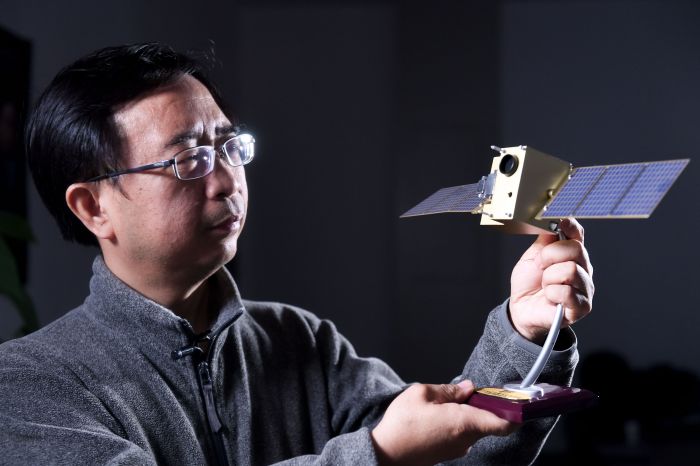

“墨子號”量子科學實驗衛星首席科學家潘建偉在中國科大的辦公室內與“墨子號”模型合影。新華社發

向女兒解釋回國的初心

作為一名海歸科學家,2008年潘建偉回到中國科大組建團隊,把中國的量子信息研究帶到世界前列。他回憶說,剛回國的時候女兒才7 歲,小朋友離開了熟悉的朋友圈后有些難過,就問潘建偉為什么要回來,潘建偉說:“我是中國人,要給自己的國家做點事情。”

可能這樣的解釋當時對孩子們來說有些難懂,潘建偉說,但是最近愛人帶孩子們去了趟福建,在那里她們參觀了黃花崗72 烈士之一的林覺民的故居并重溫了《與妻書》,此后女兒告訴他,看完這些她心里很難過。“如果沒有這么多先烈為中國的未來去探索,就沒有國家和人民的幸福,更不可能有個人的真正幸福。”潘建偉說,孩子們也漸漸明白了他回國的初心。

“我是‘70 后’,是在改革開放中成長起來的,切身感受過改革開放以來翻天覆地的變化。”潘建偉說,他小時候是在農村跟著外婆長大的,那時村里人米都不夠吃,常常得吃玉米糊。家里條件好一點的,會在玉米糊上抹點豬油,周圍的鄰居看到了就會很羨慕。

潘建偉說,在縣城上中學的那幾年,家鄉搞聯產承包責任制,在與親戚朋友的書信往來間他發現大家都吃得越來越好,也越來越開心。當溫飽不再成為問題時,在潘建偉心中,學習就成了件幸福的事。

1984 年,潘建偉考入浙江東陽中學,這所中學也是著名物理學家嚴濟慈先生的母校。高中期間,潘建偉就明確了自己對物理的興趣和科技報國的志向:“我想成為科學家,用科學為國家做點事情。”

受老一輩報國情懷鼓舞

科技報國對于國家發展來說是一件非常重要的事情。昨天,潘建偉跟在場的學生們一同回顧了很多老一輩科學家那些激動人心的故事。

被譽為“中國近代力學之父”的錢偉長先生文科成績很好,1931 年考入清華大學歷史系,中文和歷史都是100 分,而物理只考了5 分,化學和數學一共只考了20分。但是,由于同年發生了“九一八”事變,錢偉長先生決心棄文從理,為科技報國而轉學物理。

潘建偉說,在他看來,老一輩科學家通過努力,成功研制了“兩彈一星”,奠定了我國穩固的大國地位,也完成了他們的使命。在此基礎上,我國的經濟和建設也得以穩定發展。

潘建偉說,改革開放以來經濟飛速發展,但過多依賴要素驅動,掌握的核心技術有限。黨的十八大以后,中國特色社會主義進入新時代,創新驅動發展戰略將科技創新擺在國家發展全局的核心位置,這是他們這一代科技工作者新的使命。

“正如習近平總書記所說,改革開放是我們黨的一次偉大覺醒,改革開放后中國全面進入了以經濟建設為中心的新時代,也迎來了科學的春天,廣大科技工作者繼續肩負起科教興國、科技強國的責任,涌現出了入選改革開放40 年100 人的王選、孫家棟、袁隆平先生等等杰出典范,為中國的科技進步和社會經濟發展作出了卓越貢獻。”

出國讀書開啟科學之路

科技報國是科研工作者夢寐以求的,可是每個人的科研之路也并非一帆風順。“由于英語不好,我當時不想上大學,想考個中專算了。”潘建偉說,他并非是每科都很優秀的“學霸”,雖然語言方面給他帶來了些許挫敗,但是物理卻打開了他的科研之路。“我覺得物理特別簡單,夏天躺在樓頂看星星,學過的物理知識就像放電影一樣一頁頁放出來,我就覺得我去搞科學應該比較好。”

上個世紀八十年代,在中國科學技術大學求學期間,潘建偉接觸到了量子力學,但是學習越多、研究越深入,他就愈發感到科技的差距。當時科研條件有限,相關文獻和實驗條件都十分匱乏,于是,潘建偉決定出國留學。

1996 年潘建偉來到奧地利,第一次見到了導師蔡林格教授。當時導師問潘建偉以后有什么夢想,潘建偉回答說:“我想在中國建一個和您的實驗室一樣的世界一流的量子物理實驗室。”他說,這番話也反映了那一代年輕人迫切希望改變我國科技領域追趕先進局面的心情。

2001 年,在中科院支持下,學成后的潘建偉回國后在中國科學技術大學組建了實驗室,也將一批有志于從事量子物理研究的年輕學生送出了國門。

國內科研也能領先世界

潘建偉感慨,科技創新本身很不容易。回顧組建團隊的過程,他說當時只有一個想法,就是不要只是想著發文章,而是應該從長遠考慮,回來做一些有意義的事情。讓他開心的是,2011 年,這些當初被送出去的年輕學子們,都遵守約定陸續學成歸來,漸漸形成了一支優勢互補的團隊,也在國內開展了系統性工作。

2011 年,中科院實施空間科學戰略性先導科技專項,量子科學實驗衛星獲得立項。得知消息后,潘建偉的導師蔡林格教授主動請求參與合作。2016 年8 月16日,“墨子號”量子科學實驗衛星發射成功,在國際上率先實現了千公里級的星地雙向量子糾纏分發、星地高速量子密鑰分發、地星量子隱形傳態等三大科學目標,我國在量子通信領域躋身國際領先地位。

回憶起那段時光,潘建偉說:“如同改革開放一樣,科學研究需要以開放的態度充分合作。只要我們在國際上保證國際合作與交流,在國內保持開放合作的態度,并在國家的支持下不斷努力,我們在國內也能做出世界領先的成果,我們也要承擔起科技報國的歷史使命。”

金錢雨清 新安晚報 安徽網 大皖客戶端記者 陳牧

請輸入驗證碼