黃河東岸,雁門雄關,北宋楊家將用武之地。山環水繞的歷史文化名城代縣,古稱代州。城內中心地帶的十字街邊青磚壘砌的高大平臺上,矗立著一座始建于明洪武七年的磚木結構的邊靖樓。飛檐斗拱,富有民族建筑特色的邊靖樓,被譽為萬里長城第一樓。清道光年間,出任代州知州的安徽鳳陽府定遠縣人陳鼎雯曾主持重修此樓。

陳鼎雯侄孫陳衍清鄉試自述家世

陳鼎雯侄孫陳衍清鄉試自述家世

1847年11月(道光二十七年),全部工程順利竣工。陳鼎雯為新修的邊靖樓題寫了兩塊匾額:一塊為“共登青云”匾,懸掛于樓東北側的山門上方;另一塊為突出此樓地位的“雁門第一樓”匾,懸掛于清雍正十一年(1733年),雁平兵備道湯豫誠所立的“聲聞四達”巨匾(亞洲第一匾)之上。放眼望去,“雁門第一樓”,這塊長5.3米、寬2.7米的牌匾,位于邊靖樓最高處的重檐之下,極為醒目。

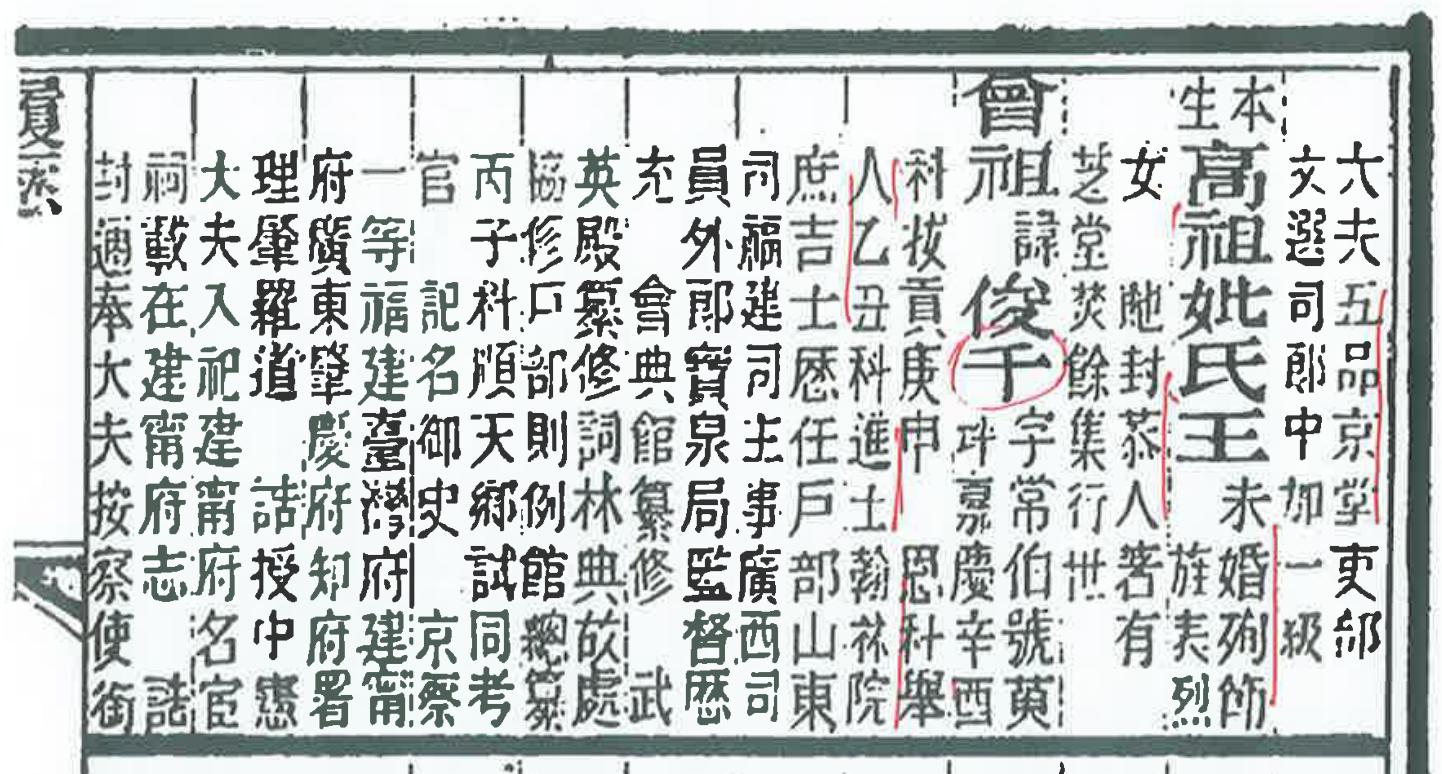

陳鼎雯,字子巽,號文雨,嘉慶己卯科舉人,任內閣中書,協辦侍讀。入仕后,于道光壬辰科(1832年)高中進士,歷任翰林院庶吉士、洪洞縣知縣、霍州代州直隸州知州、朔平府知府;道光丁酉科、庚子科山西同考官,署河陜汝兵備道,同治甲子科河南文閱提調官,著有《粲花佩葉山房》文集詩集。

陳鼎雯出生于定遠一個書香世家,祖先陳恭以貢生身份,于明洪武二年由浙江遷居定遠縣,世代居住縣城西關的“老大門”附近,為陳俊千之子。

陳俊千,嘉慶辛酉科拔貢,庚申恩科舉人,乙丑科進士(1805年),嘉慶年間,陳俊千曾出任廣東肇慶、福建臺灣府知府,署理肇羅道。誥封通奉大夫、按察使,著有《息心齋古文時文詩集》《海外錄》等作品。

偶讀林則徐寫于道光二年的《壬午日記》,其中四月初七日(5月27日)這篇記:“未刻(13點至15點),至南皋店(今河北涿州市林家屯鄉南皋村),陳玉屏太守俊千出都,相遇于旅店中,故得其詳如此。”林與陳在旅店相遇,因而對陳俊千個人信息頗為了解。可見當時兩人一見如故,促膝長談,很是投緣。值得注意的是,林則徐在陳俊千的名字前,特意冠以雅號,以“號”相稱,這是對人極為尊重的表現。其實,過去同輩之間,交往過程中通常用字來稱呼對方。當然,因林是福建人,口音不同,所以其日記中的“玉屏”,實為“萸坪”的同音詞。而該日記的發布者,福州市林則徐紀念館的解讀為:“陳玉屏:陳俊千,字常伯,號萸坪,安徽定遠縣人,嘉慶十年(1805年)二甲七十五名進士。嘉慶二十四年任廣東肇慶府知府,道光三年改福建建寧府知府,道光六年任福建臺灣府知府。”

1826年2月,陳俊千赴臺灣,接替鄧傳安任福建省臺灣府知府,1830年離任。在臺灣期間,他親自處理了彰化大規模械斗后續問題,并參與了淡水廳城的改建工程等諸多事務,卓有聲譽。

天南地北,主政一地,造福一方。其子陳鼎雯為官,重視農業,興辦教育,清廉自持,恪盡職守,曾被欽加按察使銜(正三品),去代州前擔任過河南糧儲鹽法道(正四品)職務。

1847年冬季的一天,寒風凜冽,銀裝素裹的代州,重修譙樓落成,而就在數月前,陳鼎雯接到喜訊:其第三子陳鐘芳考中進士,位列三甲第十八名,金榜題名點選翰林。人逢喜事精神爽,心音當然易于流露,所以那塊意在言外的“共登青云”匾,也是陳鼎雯極為自豪心情的真實寫照。

巧合的是,當時陳鐘芳參加的道光丁未科殿試,有李鴻章、沈葆楨等眾多人才。據傳陳鼎雯家族曾與李鴻章約定結為兒女親家,這種說法有一定的合理成分;而此后作為晚清軍事家、近代造船業和海軍奠基人之一的沈葆楨,是林則徐的外甥和女婿。1874年5月11日,沈葆楨以福建船政大臣和欽差大臣身份,率輪船兵馳往臺灣,全方位主政臺灣,為臺灣近代化的奠基人。沈與其舅父、岳父林則徐的好友陳俊千任職臺灣,前后僅相隔四十多年。世交的陳林兩家,都與臺灣有緣,為治理開發臺灣,做出了貢獻。

清代中晚期,定遠陳家一門三進士、祖孫三代翰林的往事,傳為佳話。其演繹的故事,眾說紛紜,版本眾多。不過保持原貌的見證,當在代州。所以這里的邊靖樓,始終是定遠西門的陳家后人,回望當年時,首先指點的入口。

請輸入驗證碼