鄧石如(1743-1805),安徽懷寧人,原名琰,字石如,號完白山人。鄧石如出身寒門,一介布衣,藤杖芒鞋藤杖芒鞋,,浪跡江湖浪跡江湖,,尋師訪友,寫字刻印,書藝漸成,成為書法史上的一代開山人物。

在鄧石如奔走求學的游歷中,包世臣、李兆洛屢次提及鄧石如交游壽州,梁巘對他的教導之功。包世臣《完白傳白傳》》記載記載:“輾轉到壽州,時亳人前巴東知縣梁巘主講壽春書院……巴東見之嘆曰:‘此子未諳古法耳,其筆勢渾鷙,余所不能,充其才力,可以凌轢數百年之巨公矣。’”鄧石如交游壽州,上演了一段堪稱精彩絕倫的“伯樂識馬”藝壇佳話。

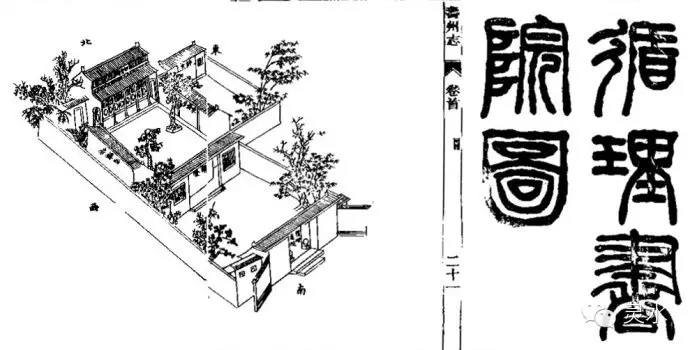

光緒《壽州志》循理書院圖

光緒《壽州志》循理書院圖

三赴壽州

鄧石如出身貧寒,祖父鄧士沅耽于明史與書畫卻甘守清貧,父親鄧一枝“博學多通,工四體書,善摹印”也只能以課徒糊口。鄧石如九歲啟蒙,一年后輟學,十四歲便為生計“采樵、販餅餌”,受家學熏陶,十七歲即以刻印鬻字維持生計。

乾隆二十七年(1762年),鄧石如二十歲那年,父親鄧一枝在壽州設館授徒,他隨行助教,這是他首次踏入壽州。生活的艱難仍如影隨形:行前其弟鄧瓙送別詩寫道:“月落曉雞啼,行人正憔悴。兄行莫回首,回首肝腸碎。”(《懷寧縣志》)即便在如此困頓之中,他追求藝術的決心也未曾動搖,時常“一筇一笠,肩襆被,日孤行百里”,去尋訪名家先賢,自號“笈游道人”。然而命運殘酷,祖父、妻子接連離世,青年鄧石如不得不背負起沉重的家計負擔。

乾隆三十九年(1774年),鄧石如再赴壽州,接替父親執教私塾。此番定居時間較長,正是此次居留期間,他的足跡和才華被引向了壽州文化地標——循理書院,邂逅了改變他藝術命運的關鍵人物梁巘。

乾隆四十五年(1780年),第三次壽州之行,源于梁巘的主動召喚。此時的梁巘在悉心考察鄧石如數年之后,心中已有一個栽培計劃——準備了親筆書信,推薦他前往江寧(南京)富藏金石碑帖的巨擘梅镠家深造。

三次壽州之行,橫跨近二十年(1762-1780),清晰地勾勒出鄧石如從掙扎求生、嶄露頭角到獲得關鍵助力的人生進階軌跡。

古寺行俠

每次到壽州,為求節儉,鄧石如都選擇寄宿于城東北隅的報恩寺(與循理書院近在咫尺,同在“春申坊西大寺巷內”)。這段寄居經歷,卻意外地在他傳奇生涯中添上一筆濃墨重彩的俠義篇章。

民國《懷寧縣志》以“隱逸”為鄧石如立傳,書中生動描繪了一幕斗群匪救僧侶的場面:

“客楚時,有群匪聚踞僧舍,僧不能制。遇夜半,僧應門緩,匪怒捶僧。石如起救僧,一匪前斗石如,石如拳至輒踣(使之跌倒)。眾匪齊進,又連踣十數人,遂大駭竄去。石如每被酒必述前事自豪也。”

這段記載雖略帶小說筆法,卻符合鄧石如的身形秉性——史書記載他身材魁偉,胸飄美髯,目光如電,“一個人能制服百人”,且一生任俠尚氣。推測其情境:夜半匪徒敲門甚急,小僧開門稍遲便遭拳腳,被擾清夢的石如憤而挺身。余匪蜂擁而至,石如毫無懼色,如同處理一方需多次擊鑿的印石,接二連三擊倒多人,最終群匪倉皇敗走。

這發生在壽州報恩寺的驚魂瞬間,活脫脫折射出一個寒門藝術家的別樣生命色彩——他既是布衣寒士,是鬻字刻印的匠人,也是身懷絕技、快意恩仇的江湖俠客。

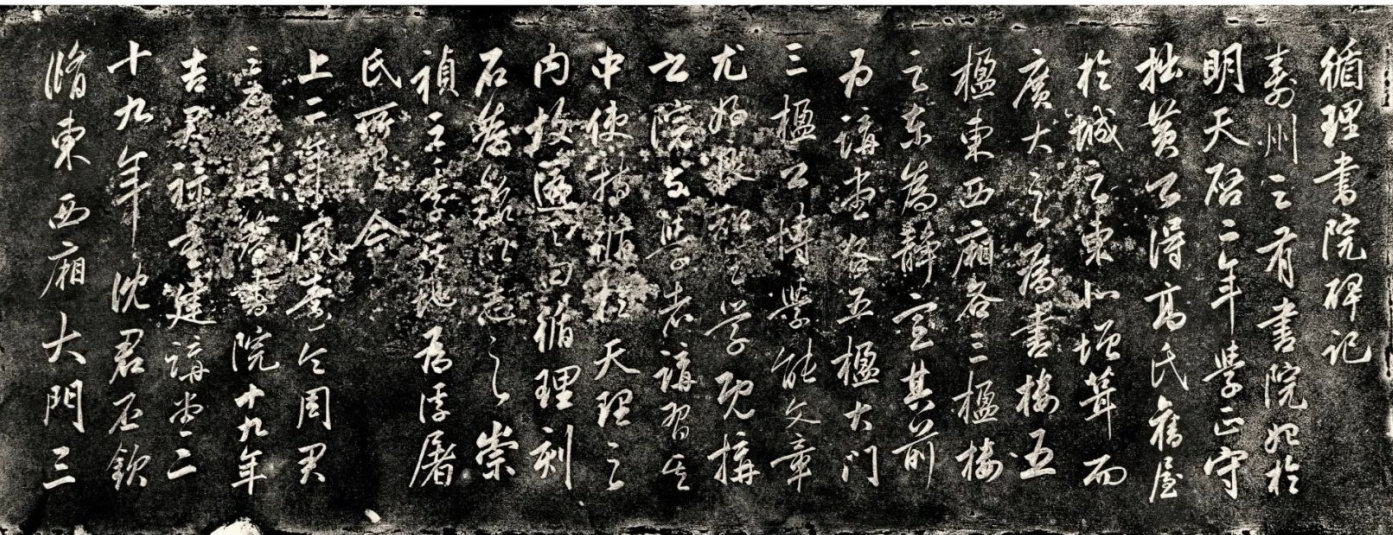

梁巘書《循理書院碑記》(部分)

梁巘書《循理書院碑記》(部分)

結識梁巘

梁巘(1710-1785),字聞山、文山,號松齋,又號斷硯齋主人,安徽亳州人,清朝著名書法家。梁巘出身書香門第,自幼聰穎。乾隆二十七年(1762年)中舉,曾入咸安宮教習,其間書藝受成親王永瑆嘉賞。后任湖北巴東知縣,因難忍“沖、難”之地俗務纏身,辭職歸鄉。乾隆三十六年(1771年)受知州張佩芳延請,出任壽州循理書院山長,直至去世(1785年),主掌壽州文教長達十五載。

鄧石如與梁巘的相遇,發生在其第二次壽州行期間(1774年左右)。一個廣為流傳的說法是:為引起梁巘注意,鄧石如在書院外擺攤賣字,此說雖富戲劇性但未必可靠。更合理的場景應是:在書院內,鄧石如受請為學子刻印,用嫻熟的小篆在扇面上題字,其作品偶然間呈于梁巘眼前。這位德高望重又眼光犀利的老山長,只一眼便洞見了這位青年刻工書藝中的天才火花與局限。面對眾人,他一聲嘆息夾雜著驚人的預言脫口而出:“此子未諳古法耳,其筆勢渾鷙,余所不能,充其才力,可以凌轢數百年之巨公矣!”(包世臣《完白傳》)在帖學仍占統治地位的時代,梁巘竟從鄧石如篆書尚未規范化的筆勢中,洞見了某種足以超越時代的雄強生命力。這聲贊譽,非宗師慧眼不可得出。

尤為可貴的是,梁巘并未讓鄧石如行繁瑣的弟子禮,而是以同道之心相待。在近六年的密切交往中,他傾囊相授:不僅親筆示范指點其字畫得失,更重要的是,他將自己數十年積累的書學秘籍——珍藏的歷代名家碑帖,無私敞開任鄧石如日夜臨習揣摩。包世臣稱梁巘“以工李邕書名天下”,他所代表的正是以筆法精熟、淵源有自為核心的帖學正統派。但他竟能在鄧石如這種根基尚未規整但才情奔突的創作中,感應到一種不可阻擋的新興力量。這在當時幾乎是藝術預見的奇跡。

當梁巘敏銳捕捉到鄧石如書藝瓶頸,并亟須金石資源滋養時,便親自鋪紙作書,將他鄭重地推薦給朋友江寧梅镠朋友江寧梅镠。。梅氏為宋以來江南望族,“家藏家藏‘‘秘府異珍’’和秦漢以后和秦漢以后歷代許多金石善本”。”。江寧八年江寧八年,,鄧石如在梅家潛心觀摩臨習歷代名碑法帖,,為其成為一代宗師奠定了至關重要的基礎。

師生情重

鄧石如在壽州得到梁巘的賞識栽培,授以筆法,這種師生情誼,并沒有因鄧石如赴江寧梅家而終結。文獻記載,他們始終保持通信往來與藝術互動。乾隆四十九年(1784年),鄧石如“作數章寄聞山”。乾隆五十年(1785年),梁巘親自臨摹《淳化閣帖》贈予鄧石如。

鄧石如晚年作詩深情追憶壽州受業時的師徒之誼:“壽陽荊識梁鴻座,風度時親夢寐間。問訊一帆清潁水,鄉心幾疊皖公山。”

在壽州身為布衣寒士的鄧石如有幸結識高潔睿智的貴人梁巘,成為自己藝術人生中最重要的一次際遇。而梁巘風骨氣度令自己難以忘懷,常常在睡夢中回想起他的音容笑貌和諄諄教誨。梁巘是亳州人,從壽州乘船沿淮河潁水交匯口再西北上,正是通向老師家的方向,而皖公山矗立西南,正是自己故鄉方向。詩中充滿了追思與感念之情。

對梁巘而言,壽州循理書院的十五年亦是其藝術生命的輝煌篇章。其間,他以其書藝與書道理論,使“今壽子弟之學書者能通晉唐法”(《壽州志》)。除了鄧石如,他還培養出本土張佩、蕭景云、姚揚等眾多書家。書風在壽州臻于成熟,留下大量精絕石刻。《承晉齋積聞錄》載其書碑五十三塊,其中壽州一地即達十五塊之多。張樹侯《淮南耆舊小傳》記載:“自元明以來,書家崇尚閣帖,講碑學者少焉,梁先生當碑帖代謝之際……主吾壽書院講席最久,以故石刻墨跡,至今吾壽為多。”這些碑刻不僅是壽州的文化遺產,也是梁巘書法藝術的豐碑。

請輸入驗證碼