據同治《蘇州府志》所記:寶帶橋“同治十一年工程局重建,北堍見碑亭。有張中丞樹聲碑記,碑陰載重建諸橋,元和者十三。”據相關史料,同治十一年(1872),寶帶橋進行歷史上第五次重新修建。“元和者十三”,意思是指在當時元和縣境內,包含寶帶橋在內共有13座橋梁列入這次修建工程范圍。只是,寶帶橋北端的碑亭尚在,碑刻今已不存。張樹聲撰寫的碑記全文,在光緒《吳江縣續志》中可見。

寶帶橋,又名長橋,位于蘇州古城東南。這座橋始建于唐元和十一年至十四年(816-819),相傳最初是由唐刺史王仲舒主持建造的。為籌措建橋資金,王仲舒帶頭將自己的束腰寶帶捐獻出來,寶帶橋之名即由此而來。

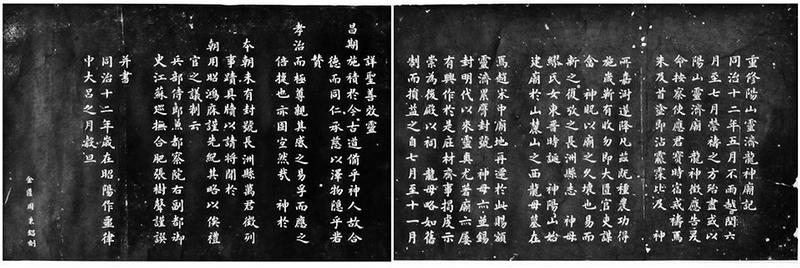

張樹聲的這篇碑記關乎“治水”,作于同治十三年(1874)二月。其開頭寫道:

蘇屬四府一州,背負江海,運河環絡,太湖以踞其腹。太湖受常、鎮、杭、嘉、湖諸山水,及寧廣支流,渟涵演漾于蘇浙之交,三面穿運以注于海,惟南東趨泖淀、吳淞、劉河,陽、昆諸湖者,遄往不返。其西南、東北,則冬夏盈涸,風勢順逆,水或由運灌湖,所以利其出入,不虞運堤之壅與潰者,惟橋竇是賴。自浙至蘇,橋竇以數百計,蘇有三之二焉。歲月因仍,沖浸變改,迄今兵燹,遂盡圮敗。

最后,張樹聲闡明了勒石立碑的原由:“因具刻諸橋名及材用之數于石,置諸橋北新建關帝廟前,使過而覽者,知河運之相轉注,與橋竇之所以貫輸湖運有如此者,思纘其功于勿壞,則百世之利也。”即意使民眾知道此項工程的重要性,繼續致力于水利建設,使之利及后世。

實際上,張樹聲對太湖實施的治理遠不止以上所述。

同治十二年(1873),江蘇地區降雨稀少。據中國第一歷史檔案館所藏《朱批奏折》,張樹聲向朝廷匯報旱情時寫道:“臣于六月中旬率同在省各官竭誠祈禱,并飭各府州縣督佃車戽,設法灌輸,至今二十余日。”在率領屬下祈求降雨的同時,張樹聲飭令各地利用水車抽水灌溉,設法抗旱。

在同治《蘇州府志》中,還輯錄有張樹聲的《重修陽山靈濟龍神廟記》。通過張樹聲撰寫的《重建紫陽書院記》《重建滄浪亭記》《重修陽山靈濟龍神廟記》以及“寶帶橋碑記”(原文無題)這四篇未輯入其文集的文字,再與其他史料相互佐證,可知其在任職江蘇期間對于民生、教育、文化等方面的重視及其不凡功績。

請輸入驗證碼