凡本報記者署名文字、圖片,版權(quán)均屬新安晚報所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表;已授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在使用時必須注明 “來源:大皖新聞”,違者將依法追究法律責任。

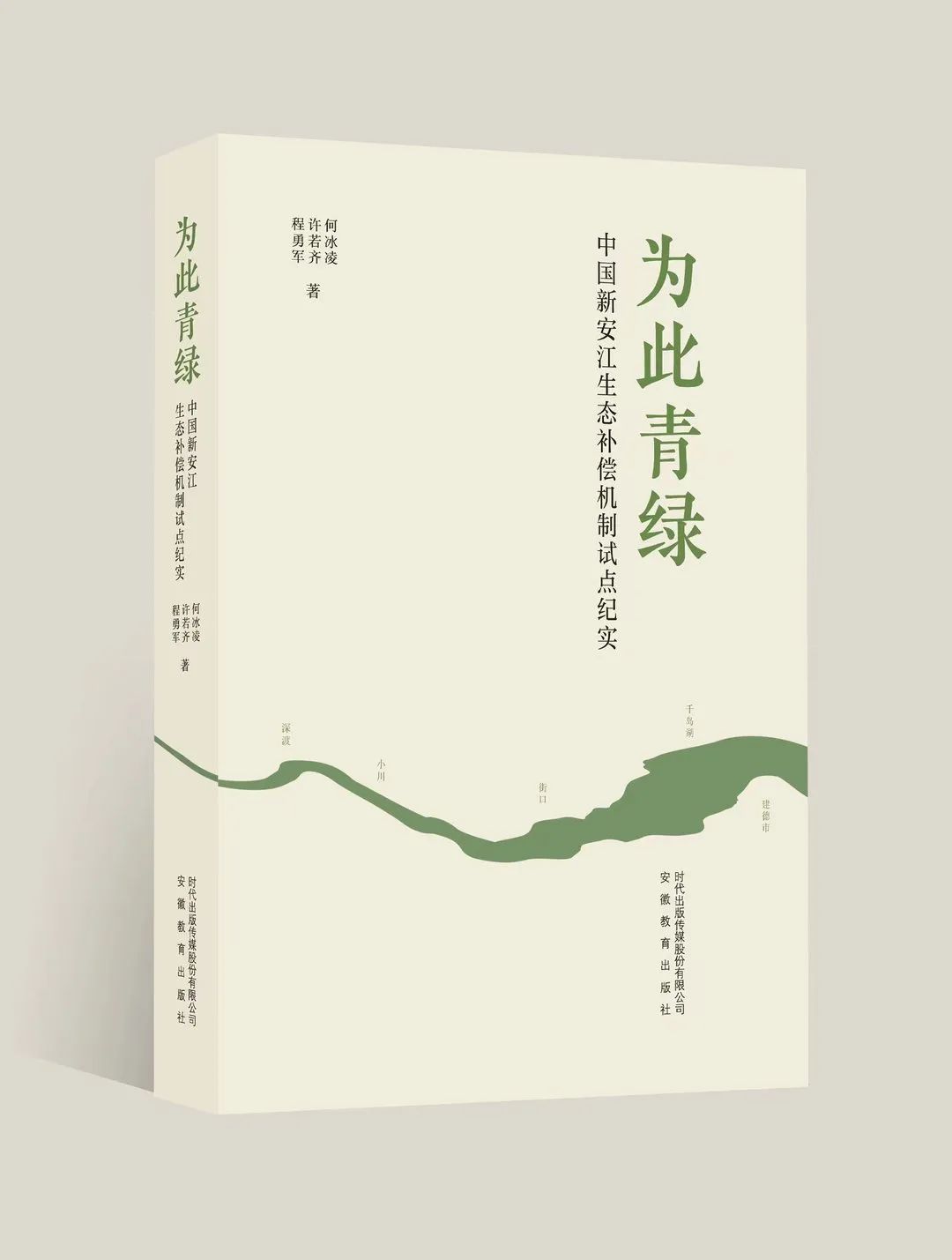

從許若齊老師手中接過《為此青綠——中國新安江生態(tài)補償機制試點紀實》一書,這已是他手里所剩不多的幾本"初版"書,據(jù)悉再版已在進行之中。

2021年初,我已獲悉這個宏大的創(chuàng)作計劃,由安徽省文聯(lián)創(chuàng)意策劃,何冰凌、許若齊、程勇軍三位作家合著,計劃30萬字。對于皖浙之間這條母親河的"賭局",在黃山市乃至整個新安江流域,幾乎家喻戶曉,且人皆感同身受。

十年磨一劍,是該回眸一看了。

在這兩年里,許老師幾乎隔三差五"又回來了",他的朋友圈里盡是流連于新安山水間的"游山玩水"照片,不時還有一些"劇透"消息。

去年11月初,許老師約我一起小聚,說是來了一位合肥朋友,見面時才知這位"重量級"客人便是"三人創(chuàng)作團隊"成員之一、《詩歌月刊》主編何冰凌老師。

盡管我不會寫詩,但已久聞何老師大名,當許老師向我介紹時,我怎么也無法將眼前這位樸素的中年女子與那些靈動的詩句聯(lián)系在一起,她嫻淑、謙遜、隨和,和她坐在一張桌上,就像和同事一起在食堂里吃飯,隨意地吃著,靜靜地聊著,絲毫沒有一點大作家的壓抑感。

從他們的談話中,我得知《為此青綠》"試讀版"出來后,相關(guān)領(lǐng)導及專家學者提出諸多"斧正"意見,部分內(nèi)容還得"推翻重來"。

一言難盡,好事多磨。

此后一段時間里,他們一會兒在黃山,一會兒在合肥,抑或在北京,忙得不亦樂乎,我也有很長一段時間沒和許老師見面。今年2月,新書正式發(fā)行,并在新安江畔——歙縣舉辦了新書首發(fā)式,還在北京召開了閱讀分享會。

在當前生態(tài)環(huán)境保護大背景下,"新安江模式"已在全國13個流域、18個省被復(fù)制推廣,類似教科書式的讀物已有不少,但可以說,《為此青綠》是個例外。許若齊、程勇軍兩位老師的文字我是比較熟悉的,幾乎讀到某個章節(jié),就知出自誰的"手筆";何老師的大作雖讀得不多,但作為詩人,文辭的鮮活璀璨自不必說。這本書的"另類"自然是在預(yù)料之中,就像著名評論家、出版人、中國作家協(xié)會小說委員會副主任潘凱雄所說的那樣,書中"巧妙地處理了生態(tài)話語與政治話語、經(jīng)濟話語的關(guān)系,又合理地銜接生態(tài)話語與文學話語"。

翻開書,《引言》第一句話便是"源頭活水出新安,百轉(zhuǎn)千回下錢塘",讓人想起唐朝文學家權(quán)德輿的《新安江路》:"深潭與淺灘,萬轉(zhuǎn)出新安。人遠禽魚凈,山深水木寒。"萬余字的《引言》,如果撇去開頭、結(jié)尾兩部分"引子",完全是一篇撰寫新安江的長篇散文,它將這條詩畫之江、徽商之江、文化之江、生命之江、生態(tài)之江,用文學的語言和結(jié)構(gòu),在徽州這個獨立的文化單元里,緩緩展開,娓娓道來,繪就了一幅新安江源頭版的《富春山居圖》。

全書共八章,35萬字,從新安江源頭封山育林寫到河長制、林長制;從農(nóng)村改水改廁到垃圾污水收集、處置和再利用;從禁用農(nóng)藥、化肥、除草劑到有機茶、有機水果種植;從化工企業(yè)搬遷到循環(huán)經(jīng)濟園建設(shè)和綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展;從漁民上岸、網(wǎng)箱拆除、全面禁捕到泉水魚養(yǎng)殖、工業(yè)化智能養(yǎng)殖以及漁民"再就業(yè)"……

"十年寒窗",黃山人民(含宣州市績溪縣)在新安江上做了一篇大文章,也交出了一份生態(tài)保護的清晰答卷,《為此青綠》便是將那些枯燥的"政策性工作",以文學的視角、清新的文字,將一個個鮮活的人物、一段段感人的故事,生動活潑地展現(xiàn)在讀者面前,像一部氣勢恢宏的紀錄片,記錄了無數(shù)感人的畫面:《最后的捕魚人》里,"漁具上交"現(xiàn)場,老漁民那種割舍不下的內(nèi)心情感;大雨過后,新安江源頭的方國強站在村口,想起當年《十六棵馬尾松下的誓言》;《瓦上春秋》里,洪曉春夫婦拿著手機爬上門前的小山包,和女兒還沒講上兩句話,信號又被風吹走了……

一樁樁往事,一幕幕畫面,無不讓人淚目,讓人肅然起敬,這樣的文字是無法在汗牛充棟的"匯報材料""經(jīng)驗總結(jié)"等材料里直接摘取的。

在和三位作家的交流中,說得最多的是"現(xiàn)場感受"。這一年多時間里,他們從新安江源頭的第一滴水滲出地到皖浙交界的寬闊江面,從黃山之巔到豐樂湖畔,從中心城區(qū)到偏遠山村……行程萬里,足跡遍及整個新安江流域,訪問對象涵蓋各級人大代表、政府官員、社區(qū)書記、村組長、企業(yè)主、個體戶、保潔員、護林員、捕魚人、養(yǎng)魚人以及數(shù)百位普通市民、農(nóng)民、游客等。

2021年初夏,許老師打算去我老家采訪"瓦上林場"護林員洪曉春。林場在浙皖邊界的老尖山(海拔1287.9米)下,山高地遠,林深路險。我欲駕車送他去,無奈他的"檔期"排得實在太緊,兩次前往都與我的值班時間沖突(那時我在黃山景區(qū)上班),甚是愧疚。

采訪軌跡中,像瓦上林場這樣的"天路"還有不少。因為在他們心中,這不僅是一項寫作任務(wù),更是一份對于母親河的情懷,誠如本書《后記》所寫:"但愿它能化作新安江里一滴晶瑩的水,但愿它能長成萬千青山上一片翠綠的葉。"

拿到書后,我是一字不漏地從頭讀到尾的,就像鄰家有喜事,第一時間登門道賀一樣。優(yōu)美的文字讓我沉浸其中,而此刻掩卷而思,我又覺得似乎還在期待點什么……

是對的文字本身的意猶未盡嗎?

是這場人與自然的殘酷博弈中,那些決策者、管理者、奉獻者以及其他千千萬萬的"當事人",他們的思考和內(nèi)心的傾訴嗎?

這或許是這本書留給我的思考題……

請輸入驗證碼