凡本報記者署名文字、圖片,版權均屬新安晚報所有。任何媒體、網站或個人,未經授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表;已授權的媒體、網站,在使用時必須注明 “來源:大皖新聞”,違者將依法追究法律責任。

一雙運動鞋,我已穿了六年,最近兩只前面都有了豁口。家人笑我:這樣的鞋幾年前就該扔了。想想也是:鞋柜里有幾雙新鞋,已閑置多時了。

節儉乎?戀舊乎?似乎二者兼而有之。

它穿起來確實舒服,畢竟這么多年隨我走過祖國的千山萬水,前幾年甚至還去了國外,在那邊的荒漠里弄得遍體鱗傷。臨回時收拾行李,曾想一棄了之。想想它在異國他鄉將遭遇不可捉摸之命運,動了惻隱,悄悄裝進已經很滿的拉桿箱里,所占恰是一雙品牌新鞋的位置。一剎那,我覺得自己是一個初心猶在的好人。人啊,咋這么勢利呢:一穿上新鞋,就趾高氣揚;鞋舊了、老了,隨手就一扔,讓其成了垃圾;還別有用心地造了一個詞:棄之如敝屣。意思就是丟掉自認為沒有價值的東西。

鞋破必補。于我而言,此情結由來已久。少兒時,所住小街巷口有一補鞋攤,有鞋匠金狗主事,他駝得厲害,乍一看,就像一口生鐵鍋倒扣在背上。一米二不到的個頭迎面走來,侏儒一般。你只能從他方方正正的國字臉以及蠻有神氣的眼神里,依稀看到他昔日的風采。

據說金狗是上世紀六十年代初重點高中品學兼優的學生,志愿是考外語學院。不幸在一次單杠訓練時摔下來,落下這終身殘疾,淪落為現實里靠打掌補丁糊口的鞋匠。

金狗喜歡貓呀狗呀的小動物,它們常常在他身邊搖頭擺尾。金狗活兒做累了,就用那雙被麻線和錐子勾勒得滿是溝壑的手掌撫摸著它們油光水滑的皮毛。他最愛的是一只八哥,養了好幾年,調教得聰明伶俐。遇到釘呀線呀金狗夠不著,八哥會用嘴叼著送過來。它還常在金狗的駝背上行走,蹦蹦跳跳地做些表演。金狗此時面部表情怡然,呈很受用狀。

小孩子穿鞋費,我的布鞋涼鞋球鞋隔三差五地拿到金狗的攤上修理。他鉆錐引線,劃皮敲掌,看得我眼花繚亂。末了,整好的鞋甩給你試試,你把角幣或鋼镚子丟進旁邊的鐵罐頭盒便可走人。那盒子總是滿滿的,他吃飯總是面條,一個大藍邊碗,上面蓋著兩個金黃的荷包蛋,這是他說話甕聲甕氣的老娘做的。

斗轉星移,小鎮早已舊貌換新顏。金狗哪里去了,沒有人知道。

今天,我居住的這個城市,方圓好幾十公里,又能覓到幾個補鞋的攤?數以百萬計的人民群眾,又有幾個去補鞋的呢?

我算一個。

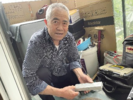

我知道的一個攤子在某著名大學后門旮旯處。一老者每天上午八點準時出攤,下午六點收攤。老師傅七十歲了,精力充沛,一天十個小時就這樣弓著,需要多好的身子骨呀!

我五年前第一次來,皮鞋打掌,坐著與他聊天。他告訴我家住附近,有幾個孩子,條件都不錯;他愿意和老伴一起單過,自己出來補鞋,整天憋在家里要生病的,幾十年的手藝,不做就荒掉了。我問他為何在這里擺攤?離家近方便當然是毋庸置疑的,學生的生意每天也總是有的。他感嘆:家長供養一個大學生多不容易。他們年輕,穿鞋費,鞋子破了一點就扔掉,多可惜!買一雙好點的鞋子得花幾百塊錢啊!

老師傅補鞋一次收費之低讓我當時都不好意思付錢。那次大半個小時的辛勤勞作,僅收三塊錢耳!

過了幾年了,他還在守著這個攤子,看上去老了不少,不認識我了。我與他套近乎,他只是笑笑,搖搖頭。想想也是,茫茫人海,來來往往,記我做甚?

工具還是那些工具,招式還是那些招式,老師傅低頭做活,一絲不茍。老伴中午送飯來,下午就在攤子候著,等到傍晚一同收拾回家。此時,正坐在馬扎上看著老頭干活,笑瞇瞇的。時不時地幫著找個鞋釘皮革什么的。那眼神,讓人看了既羨慕,又感動。

他用錐線把兩個豁口勒好,細細修理一番,還在一鞋的左側結結實實打了個補丁。然后讓我試試。老師傅寶刀不老,既舒服,又皮實,估計再穿兩三年沒問題。收我四塊錢,又讓我不安了。這幾年,人工費用在諸領域皆直線上升,老師傅看來是不為所動啊!

下次來補鞋,又該是什么時候了?但愿他還在這里。在這個城市里,他也是讓我想起甚至惦記的一個人。

請輸入驗證碼