如果非要選一個最能代表老合肥的地標,城隍廟無疑是很多合肥人的首選。城隍廟不僅見證了合肥古老的文化歷史,也書寫了合肥改革開放后的商業傳奇,如今經過全面改造又煥發出了新的活力。這座已經存在近千年的城隍廟,在合肥城最繁華的所在,演繹了一曲蕩氣回腸的“三生三世”。幾乎每個合肥人,都在城隍廟有過一段記憶和往事。

1986年1月,城隍廟開業時盛況空前,人潮涌動。 厲福昆 攝

每年的城隍廟新春文化廟會,各種大戲粉墨登場。圖為2019年新春文化廟會現場。王從啟 攝

千年往世:廟井杏泉,見證合肥苦難與重生

合肥城隍廟,原名“廬州府城隍廟”,始建于968年前的北宋皇佑三年(1051年),廬州首任知府孫覺被百姓尊奉為廬州府第一城隍。孫覺,字莘老,江蘇高郵人,北宋文學家,是蘇軾、王安石、曾鞏的好友,是黃庭堅的岳父。清咸豐三年(1853年),天平軍攻打合肥的時候,城隍廟毀于戰火。

清同治十年(1871年),地方官籌款重建,并按照李鴻章的意思仿北京頤和園內戲樓式樣修建,后因經費缺乏中途停工。清光緒五年(1879年),由李鴻章之弟李鶴章出面募捐續建。二十世紀50年代,合肥城隍廟遭到了嚴重破壞,僅存山門、戲樓、大殿、娘娘殿、鐘鼓樓等建筑。1980-1982年,合肥市文物管理處主持修復城隍廟。1985年,合肥市政府將其公布為市級重點文物保護單位;2012年,安徽省公布為省級重點文物保護單位。

合肥城隍廟曾盛極一時,有“廬州城隍廟,三絕天下稀”的美譽。根據已故安徽知名民俗專家牛耘當年回憶:其一絕是花戲樓仿照北京頤和園戲樓建造,為合肥空前未有;其二絕是城隍塑像于威嚴中顯示慈愛,其木制的活動身軀,可以起立、轉頭、抬手,使人稱奇;其三絕是立于山門西邊走廊上的一匹泥塑白馬,右蹄微揚,尾巴翹起,好似正在奔跑,民間傳說每到夜深人靜,神馬就要離開城隍廟,奔大街,穿小巷,調查人間善惡,為民驅災除害。

走進城隍廟內,“一絕”花戲樓背靠山門、面朝正殿,雕欄畫棟精美無比。每逢新春廟會以及傳統節日,花戲樓都會上演廬劇等傳統劇目,總是會吸引大批市民和游客駐足。在花戲樓與正殿之間的院子里,最引入注目的是院內正中位置的古井。根據記載,這可是一口千年老井,周邊百姓都稱之為“廟井”,井深6米,井壁用青磚砌筑,水質甘冽,大旱不竭。據說在南宋時期,詞人姜夔拜謁城隍廟,品嘗井水贊不絕口,取名“杏泉”。

經過修復,廟井得以重見天日。左圖為發掘廟井時的場景,右圖為恢復后的廟井。

“小時候我們就在這口古井邊玩耍。1965年前后,老城隍廟東邊的幾間屋子被用來做煤球廠,老井上面就被堆了黃土。”城隍廟附近的原住民胡運壽老人告訴記者,“上世紀80年代城隍廟復建,這口古井被砌實,徹底看不見了。”回憶起當年的往事,胡大爺感慨,以前城隍廟周邊很荒涼,他小的時候廟里還住著兩個道士,井水就是供道士用的。2017年,城隍廟二期改造對大廟進行了修繕和復原,曾被砌實的古井得以重見天日,合肥六任城隍歷史故事壁畫躍然墻上,供后人品讀城隍廟悠久的歷史。

這一世,近千年,合肥城隍廟的功能定位主要是廟宇,卻飽受戰火和人為破壞,多少浮生若夢成煙云。

前世盛景:城隍腳下,廟前廟后上演眾商崛起

在城隍廟市場廟前街上,經營內衣店的女老板汪真云告訴新安晚報、安徽網、大皖客戶端記者,30年前她的堂哥就來到城隍廟做手表生意,從擺地攤起步,現在已經身價千萬。她是看到堂哥在城隍廟做得不錯,才從老家安慶來此做生意的。

像汪真云堂哥這樣從擺地攤起步成就千萬資產的經營戶,在城隍廟里并非個例。作為全國第一個營業的步行商業綜合體,合肥城隍廟市場曾是安徽省內小商品集散中心,在全省乃至全國都有很大的影響力,涌現出了一大批快速致富者。

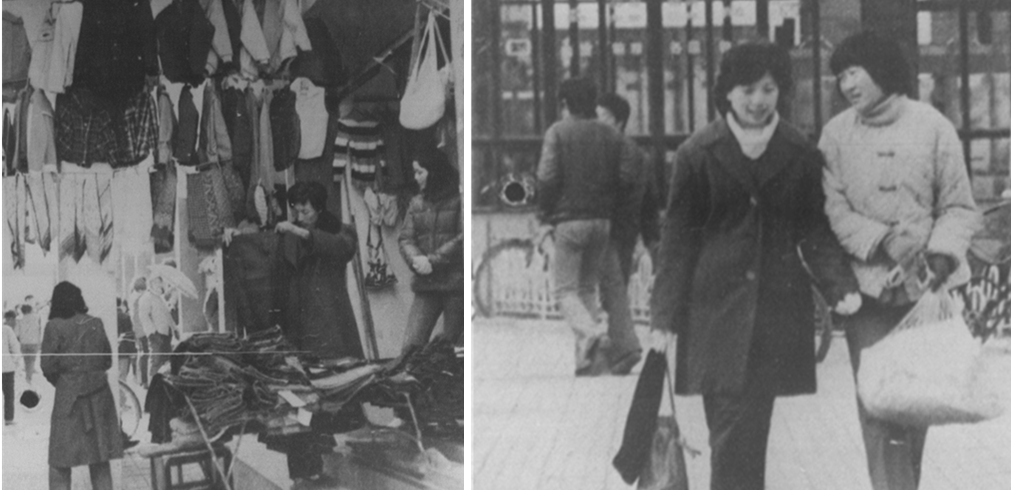

20世紀80年代,城隍廟市場南門外景。 樂衛星 攝

振興門是市場廟前街的過街樓,圖為振興門背面。

時鐘撥回到30多年前。20世紀80年代,歷經“破四舊”的城隍廟迎來重生。除了對歷史建筑進行修繕復建,合肥市還以城隍廟為中心進行綜合改造,建成了合肥城隍廟市場,整體為徽派仿古建筑,并在城隍廟內開設了白石齋、九獅樓、徽光閣、廬陽宮、小商品世界和古玩城等。

1986年1月,合肥城隍廟市場正式開業,隨即便創造了多個“第一”。廟前街可以說是全國第一條商業步行街,合肥第一家歌舞廳愛麗斯歌舞廳開業,整個市場則是第一個真正意義上的商業綜合體。當時的城隍廟市場還有云集了全國各地風味小吃的“百味園”,可以說是第一個美食街,合肥第一家粵菜館——廣東酒家就開在這里。

20世紀八九十年代,城隍廟仿古商業街全是單間小店。一家名叫“美軍如意”商店專門經營服裝(左);兩名女顧客滿意而歸(右)。

二十世紀八九十年代,賣茴香豆的攤販,生意很好。

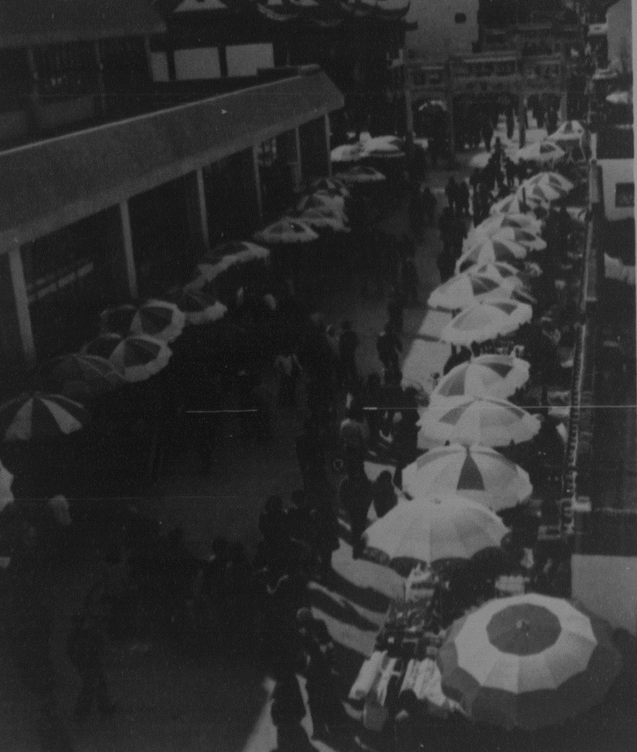

二十世紀九十年代,張開遮陽傘的攤販井然有序排在兩邊,街面十分熱鬧。

城隍廟市場快速崛起后,與三孝口、百貨大樓三分天下,百貨大樓是國有經濟,三孝口當時是集體經濟,而城隍廟市場則是個私經濟的大本營,也是最有活力的地方,被譽為“百萬富翁的搖籃”。

當年全國知名的楊百萬就是其中一個典型。楊百萬真名叫楊永保,上世紀九十年代,他在廟前街租了一間商鋪,開始代理全國知名的品牌襯衣,生意做得風生水起。經過十幾年的經營,楊永保把生意從合肥做到了上海,成了遠近聞名的“楊百萬”。

城隍廟市場后來不斷擴大:1987年,廟東街小百貨批發專業市場形成;1989年,布匹批發市場形成;1991年,合肥市第一屆“廬州燈會”舉行;1992年,城隍廟夜市開業;1994年,徽光閣二樓開辟為鞋類專業批發市場……

圖為城隍廟夜市,攝于1993年4月。據介紹,當時有100多家個體和數十家臨街商業參與夜市經營,從業人員300多人,城隍廟市場管理處還專門成立了“城隍廟夜市管理辦公室”。

城隍廟市場剛剛開建的時候,設計容納的商戶大概是一兩千,到1996年最高峰時,有三四千商戶,節假日的時候,整個市場有8到10萬人。

不過,2000年的廬陽宮大火,則敲響了安全隱患的“警鐘”,成了懸在城隍廟市場的“達摩克里斯之劍”。

改造前的城隍廟,受經營空間約束,一到節假日就非常擁擠。(資料圖)

今世初醒:青磚黛瓦,亦商亦文薈萃城市繁華

在車水馬龍的合肥市廬陽區安慶路中段,古香古色、石獅護門的城隍廟南大門顯得格外醒目。站在門外,龐大的徽派建筑群便赫然出現在眼前:高高豎起的馬頭墻、古樸典雅的青磚黛瓦、韻味十足的飛檐翹角、錯落有致的亭臺樓閣、精細講究的木雕、磚雕和石雕……無不給身處鬧市的人們一種時空交錯之感。老合肥與新合肥的美妙連接,在城隍廟里看不出任何的縫隙。

2019年9月25日,秋高氣爽,清風拂面。新安晚報、安徽網、大皖客戶端記者踩著青灰色的石磚走進城隍廟,仿佛置身于徽州的古巷。擦肩而過的路人,既是購物者,也是參觀者,不少人一邊走一邊拍照。一扇扇鏤空的木格花窗,一塊塊精致的磚雕門罩,一座座橫跨兩側建筑的廊橋.....建筑的韻味和風格的古樸,讓人忘卻這里竟是合肥城最繁華的所在。

而在2014年之前,合肥城隍廟雖然商業繁盛至極,但建筑老舊、管網復雜、線路老化,安全隱患問題突出,十幾年前廬陽宮大火正是因為電線短路起火引燃了易燃物。合肥市廬陽區于是從2014年5月起至2018年9月,分批次、分區域對城隍廟的基礎設施、建筑立面等進行綜合改造,改造范圍包括廟前街、廟后街、廟東街、環形街、廬陽宮、徽光閣、古玩城、動漫城、飲食文化城、娛樂電玩城、工藝禮品城,并對花戲樓、娘娘殿等古建筑進行了修繕。

以往斑駁破舊的老建筑被重新粉刷裝修以后,外觀全部改造成木質雕刻的造型。街面鋪磚采用青石磚,屋頂采用徽州特色的馬頭墻設計,營造濃厚的徽州韻味。此外,石雕照壁、人文雕塑、徽派盆景、陶缸石鼓和老舊木船等景觀小品,更是給城隍廟增添了文化氛圍和藝術感受。

經過這次前后達到4年之久的大規模改造,合肥城隍廟如同大夢初醒。今世,繁華不改,舊貌換了新顏。

2015年,圖為正在改造的城隍廟,一期工程即將完工。(資料圖)

俯瞰正在改造中的的合肥城隍廟,面貌已經換然一新。(資料圖)

改造后的城隍廟,古色古香,華燈初上盡顯徽風皖韻。

改造后的城隍廟,霓虹燈掩映古樸建筑,美妙無比。

改造后的合肥城隍廟,不僅外觀發生了很大變化,業態定位也與過去不同,不再承擔小商品批發市場的功能,而是成為吃、喝、玩、樂、購的場所。整個城隍廟街區目前分為時尚廟前、創意市井、老字號集萃、城隍之根、徽商雅集等五大板塊。城隍廟在保留原有知名老字號基礎上,引入知名餐飲企業及文玩玉器、娛樂休閑、民俗工藝商家。歷史人文底蘊深厚是城隍廟街區最大的優勢和特色。

如今,這里正成為合肥最具人氣的文化展示地之一。每逢傳統節日,街區內都上演獨具特色的民俗化廟會,尤其是每年一屆的新春文化廟會,整個街區人頭攢動、游人如織。今世的合肥城隍廟以歷史文化為載體,與上海豫園、南京夫子廟等一起,成為華東地區乃至全國集聚地域文化大眾體驗、地方風情觀光和多業態商業積聚的商業旅游文化景點。

每年春節期間,城隍廟的新春文化廟會,總是成為合肥人的年味大餐。

雖然在電商網購風潮的沖擊下,城隍廟里實體店面的人氣已大不如前,但前來購物的市民和游客仍舊絡繹不絕。

9月25日正午時分,城隍廟廬陽宮里一家絲巾店里,一對來自法國的情侶正在選購絲巾。他們告訴新安晚報、安徽網、大皖客戶端記者,這是他們第一次到合肥旅游,城隍廟讓他們體驗到了合肥的與眾不同,在這里不僅能購物,還能吃到合肥特色美食,還能欣賞魅力的建筑,感受合肥的文化,這是他們在中國其它城市不曾發現的。

2019年9月,兩位外國游客正在逛城隍廟。

與城隍廟一路之隔的四古巷,曾因有四座古墓而得名,后來因為諾貝爾獎得主楊振寧先生出生在這里而聞名。2019年,9月18日,首屆“墨子量子獎”在合肥頒獎,97歲高齡的楊振寧先生發來視頻祝賀,他還特別提到四古巷往事:“我記得我喝著院子里的井水,在燭光下學會寫下的漢字,回憶這些時光,再環顧今天合肥這座城市,我認為,在未來這里將會有更加新的巨大的發展。”

經過修繕的四古巷,北邊豎起了7米多高的石雕門樓,墻上印著楊振寧年輕時的照片和他創作的詩歌《歸根》:“耄耋新事業,東籬歸根翁”。

這里,是楊振寧先生的根。這里,也是合肥的城市之根。

汪茜茜 新安晚報、安徽網、大皖客戶端記者 張大為 王從啟

請輸入驗證碼