大皖新聞訊 閑置地塊成了“小菜園”,“人工濕地”凈化水質;文旅產業激活鄉村經濟,研學游帶動村民增收;傳統農耕升級為覆膜插秧、綠肥輪作的綠色生產模式……近日,大皖新聞記者跟隨“江淮環保世紀行”活動分別前往肥西縣、廬江縣、巢湖市采訪,看當地如何通過環境整治、生態治理和產業升級,走出生態保護與鄉村振興協同發展的新路徑。

“人工濕地”讓污水變清流

走進肥西縣三河鎮臨豐村,環境整潔、設施完善,村民家中房前屋后的閑置地塊被改造成“小菜園”“小果園”,呈現出生態宜居的鄉村新景象。

“這里以前是巢湖的圩區,村民的屋旁就是水渠,在環境整治以前,很多水渠都是臭水溝。”肥西縣三河鎮副鎮長趙東升介紹,2023年,臨豐村開展了新莊中心村的建設,同時推進廁所革命、污水革命、垃圾革命,村里的面貌煥然一新。

以前,村民用的都是旱廁,很多年輕人回鄉待不住。“現在,我們將廁所進院入室,應該盡改,戶用衛生廁所普及率達到了100%。”趙東升說,按照衛生改廁和生活污水治理有效銜接的要求,村里對生活污水進行黑灰分離,廁所污水(即黑水)就地就近實行無害化處理和資源化利用,廚房和洗澡間等灰水則接入污水管網,再通過“人工濕地”進行生態治理。

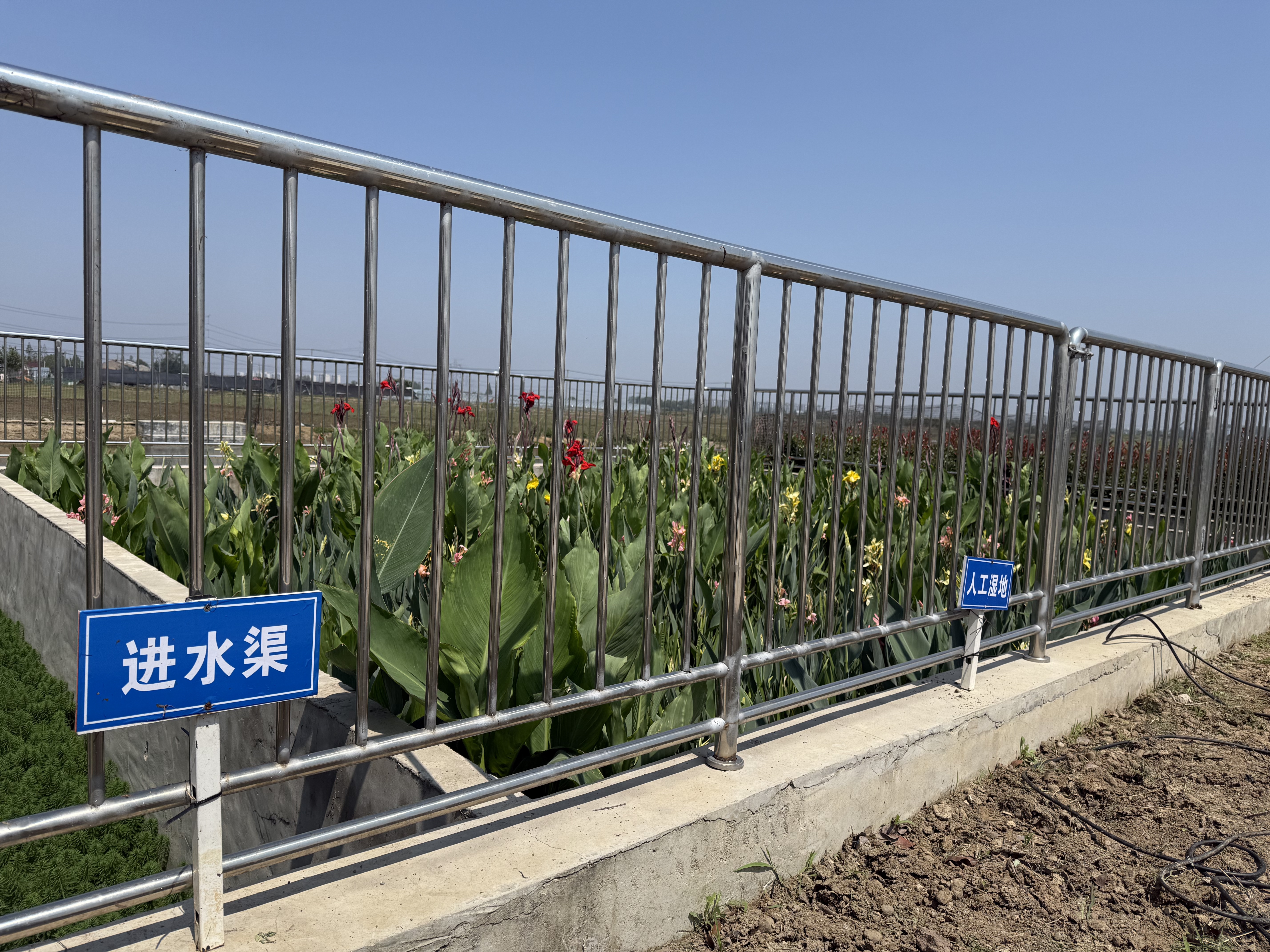

“每10—20戶會配套建設一個‘人工濕地’,也就生態處理池。”趙東升將記者帶到一個“人工濕地”前介紹,灰水進入“人工濕地”后,會通過下方的礫石、陶粒等進行過濾,再通過種植美人蕉、鳶尾等植物吸收凈化水中的氮磷鉀等元素,最終就近排入附近的溝、渠、河塘。“我們還會定期對水質進行監測,確保水質達標排放。”

廬南川藏線帶火鄉村大鍋灶

以廬南川藏線開通為契機,廬江縣凌安村大力提升道路、水利等基礎設施建設,并發展文旅產業,老百姓的日子越過越紅火。

李長飛是鄉約凌安大鍋灶的負責人,他告訴記者,今年端午節期間,店里的大鍋灶早已訂滿,來自合肥和長三角的游客絡繹不絕。“廬南川藏線的入口離我們很近,旁邊還有‘萬畝竹海’,位置非常好。”李長飛說,除了前來用餐的游客,也接待了許多團建、研學游團隊,去年,凌安村共接待研學游群體5萬人次左右,僅李長飛的大鍋灶就占了3000多人次。

自大鍋灶營業以來,也帶動了周邊農戶的收入,“我們每年都要從農戶家中收3000至4000只大鵝,還有收柴火,并帶領游客去農戶家中采摘新鮮的蔬菜瓜果。”李長飛說。

記者了解到,凌安村入選2024年度省級和美鄉村精品示范村,近年來,村里不斷吸引社會資本并鼓勵村民參與文旅產業發展,帶動村集體和村民雙增收。與此同時,大力開展人居環境整治工作,以垃圾治理、農村改廁、改水“三大革命”為抓手,以道路、綠化、亮化、房前屋后治理、溝塘河渠治理等為重點任務,形成“戶戶有景、組組有韻”的江南鄉村新圖景。

可降解地膜破解農業污染

在巢湖流域一級保護區內的槐林鎮光明槐祥水稻綠色種植基地,工作人員正駕駛插秧機,駛過之處,覆膜與插秧同時完成。

“這種地膜是全生物可降解農用地膜,最主要的作用就是保水、防草。” 安徽光明槐祥工貿集團有限公司副總經理宮為銀介紹,由于地膜是黑色的,雜草無法進行光合作用,避免了打除草劑造成的污染。同時,還可以節水、節肥30%左右。“地膜降解后,形成二氧化碳、水,以及一部分有機質,進而改良土壤,保護環境。”

記者了解到,為打造巢湖流域一級保護區綠色生產示范區,當地全面實施“五改”技術路線,包括改種植模式、改生產方式、改病蟲害防治等。

“比如在種植模式方面,以前這里是一稻一麥,或是一稻一油,現在我們全面推行一稻一綠肥的輪作種植模式。”宮為銀解釋,綠肥指的是豆科植物紫云英,它能夠增加土壤中的氮含量,從而減少化肥的使用量。在生產方式方面,就是將傳統的直接播種模式,改為育苗機插秧的方式,增強秧苗競爭優勢。“為了防控病蟲害,我們改化學農藥為殺蟲燈、性誘捕器和生物藥劑進行防治。”

據介紹,當地采取將散戶和大戶的耕地集中流轉到村集體經濟組織,由村集體經濟組織通過掛網招租等方式包給龍頭企業,再由龍頭企業自建生產基地的方式,開展集中化生產。包括光明槐祥在內,一級保護區內的大戶及企業流轉土地達到3.9萬畝。

大皖新聞記者 姚一鳴 攝影報道

編輯 汪艷

請輸入驗證碼