大皖新聞訊 2月22日,王計兵現身安徽圖書城,這是他第二次來合肥,不過這次在“外賣詩人”的標簽之上,又加上了“春晚報幕員”的人物弧光。王計兵是個笑容可掬的人,他經常說著說著,自己就先開心地笑了起來。換句話說,他欣然接受了世界贈予他的風雪,當然,他也在擁抱春天。

王計兵,2023年送了兩個月外賣,2024年送了不到兩個月外賣。在和詩人吳少東的對話中,他坦言今年春晚回來之后,就送了兩單外賣——還是媒體需要還原那個場景。要配合宣傳,王計兵的口才絕對應付得來。但他說只要在昆山,還要送外賣,因為“送外賣是最輕松的工作”。他更愿意把自己稱為文學愛好者,實際上他已經寫了30多年,他深知自己和很多“素人作家”一樣,是吃著“外賣”的紅利走出來的。他說要對得起網友,對得起承擔的責任。

春晚給王計兵增加了人物弧光和知名度。

“有時候有約稿,寫到很疲憊的時候,我就跟家人說我要出去放松放松。家里人就知道,我要出去送外賣了。”王計兵經常說著說著就蹦出幾句有詩意的句子,圍墻、空地、河流、光源、大雪、春天……這些詞常常會出現。王計兵說,寫作是他生命空地上的一場大雪,他也說會繼續做一條安靜流淌的河流。雪融為水,匯為河流,有邏輯。今年八月份,王計兵的散文集就要出版了,他不止一次說自己寫作的社會意義高于文學價值。

“送外賣,給我拆掉了所有圍墻”

大皖新聞:能不能簡單介紹一下您今天要分享的這本書?

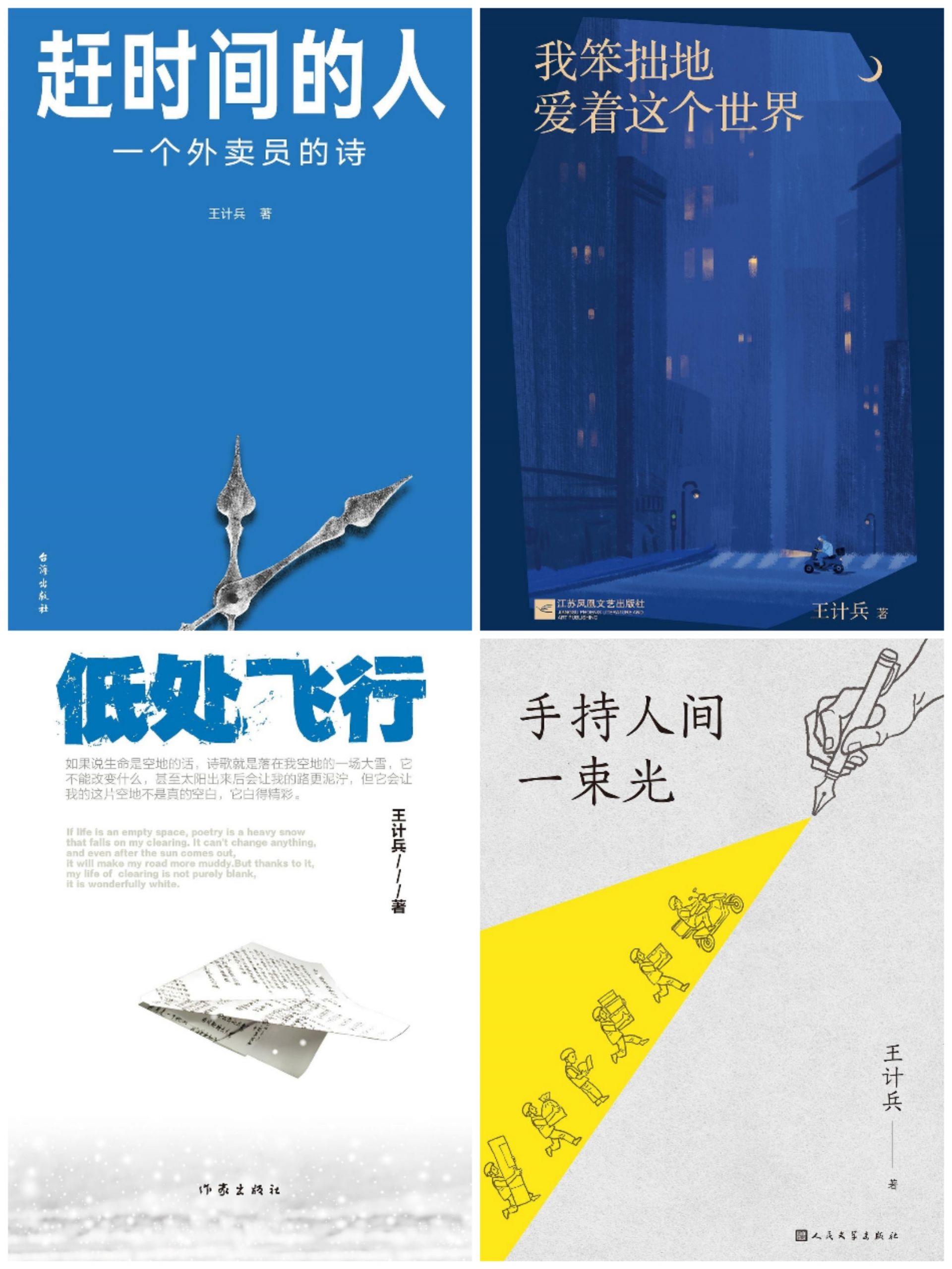

王計兵:這本書《手持人間一束光》,首先是闡明我生活的一種態度,我一路走來,從《趕時間的人》被大家關注,到我表明生活的態度,就是以笨拙的態度去面對生命;再到《低處飛行》,我闡述的是,不是所有的翅膀都可以展翅高飛;而走到今天,我不管,我承認不承認,我一直說我是一個不發光的人,我只是被光照耀,但是現在就感覺不管我發不發光,我都已經是一個聚能體,我像一個蓄電瓶,我已經儲備了足夠的光源,我應該怎么辦?我應該把這束光怎么使用起來?就是說手持人間一束光,把路照亮給更多人。也就是剛才說的,我的出現,王計兵的出現,他的社會價值遠遠高于他的文學價值。

大皖新聞:新書為什么叫《手持人間一束光》,你覺得某種程度上你在為一些人代言嗎?

王計兵:其實我的每一部詩集里面,每一則應該說,每一首詩后面都隱藏一個故事。為什么會把這本詩集的名字命名叫《手持人間一束光》,如果我來重寫江湖,外賣肯定是江湖最大的幫派,小哥這個群體22年那時候就已經達到了8400萬,這可能是超過一個大眾認知的數字。大家可能還不知道,每天穿梭在大街小巷的外賣員,每10個就有一個是女性。因為我為了寫書,采訪過街頭小哥,對這些數據多少還是有一些了解。

大皖新聞:平常你會讀什么樣的書?

王計兵:其實最早我也是寫小說、散文類的,自從09年開始寫詩,我就一直在閱讀詩歌,特別是一些年選或者多人的合集,他們選的時候可能都有側重點,我會比較側重這一塊。平時的閱讀更傾向于這種網絡的便捷化,因為我在街上送外賣的時候帶一本書,就感覺有點唐突,而手機的閱讀會更加便利。包括我從去年開始重新寫散文,我又重新閱讀了史鐵生的散文,然后又買回來了從維熙老師的文集,我把我以前讀過的書,現在正在回味。可能是長時間的沒有閱讀這種長篇的文章,再回味一些以前讀過的書,會比較輕松,接收起來會比較容易,下一步可能我會繼續調整好。

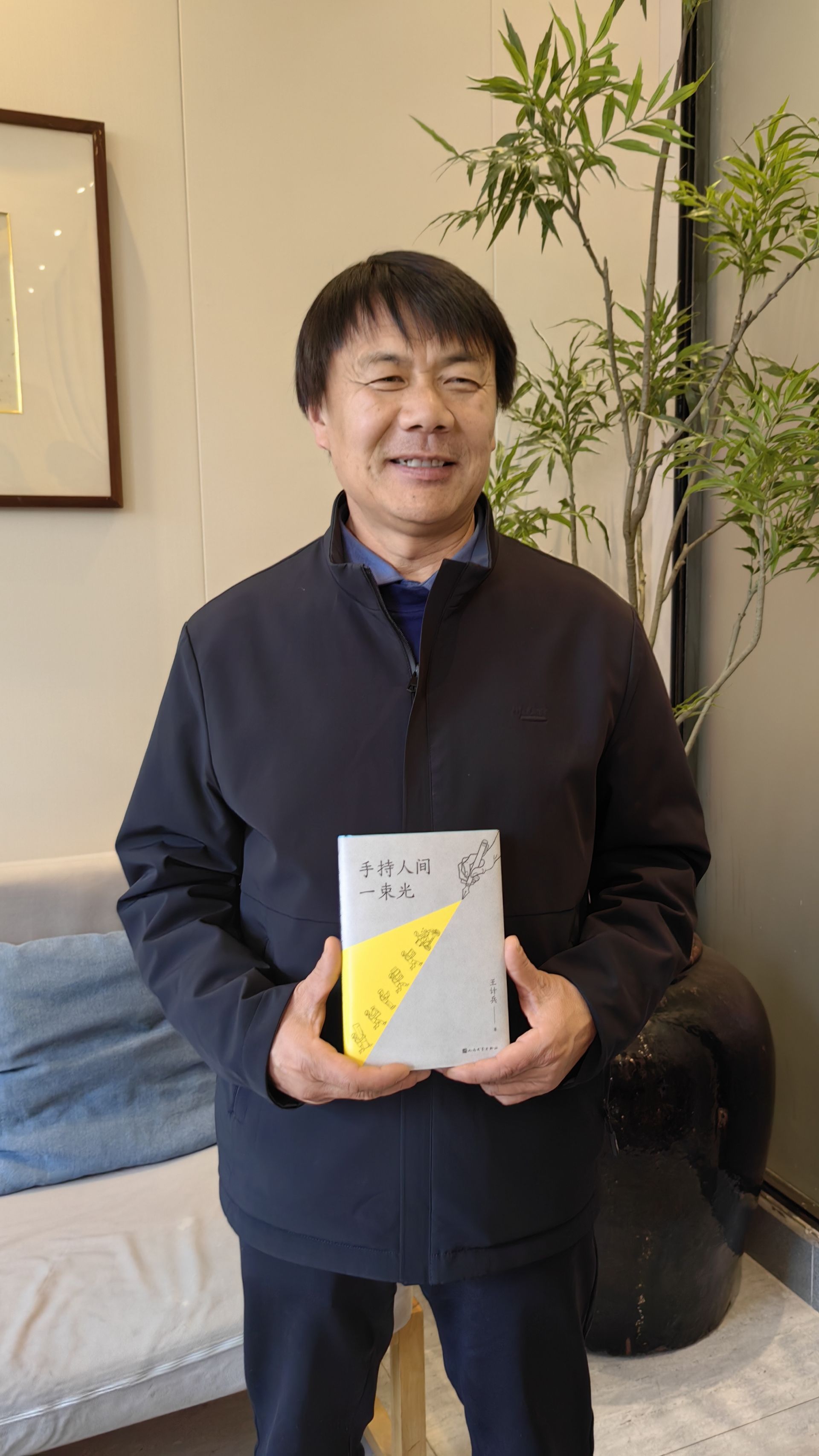

王計兵和他的新作《手持人間一束光》。

大皖新聞:打工人的生活和堅持閱讀成為寫作者之間的沖突是顯而易見的,如何堅持下來?

王計兵:那時候剛好是在城市里做農民工,做小工,帶著這種困境遇到了讀書,發現,閱讀可以緩解自己生活中的人生情緒,初次領悟到原來讀書還是可以撫撫慰自己內心的,就從那一刻開始,真的徹底喜歡上了讀書。但后來因為我們是在工地做工,每天晚上回工地的時間有限,簡短說,就是我每天書讀完就要回工地,而在這之間,你就會對讀過的書一直有一種牽腸掛肚的感覺——后來怎么樣了,就像看電視劇一樣,然后我就萌生一個念頭,就給他寫下來。一開始是給我讀的書續寫故事,寫著寫著寫出了興趣,發現自己寫的和原作者寫的有相似的地方。要不然說那時年少輕狂,就覺得原來作家無非如此,我也可以當作家,就這樣堅持下來。

大皖新聞:騎手的經歷如何具體轉化為詩句,或者說是從你的工作經歷中,這些詩意是如何產生的,靈感重要嗎?

王計兵:其實我寫作從送外賣開始,熟悉我的朋友都知道,因為我是在網絡上寫作,我說我是吃著網絡百家飯,網友一口一口喂大的一個寫作者。當我開始送外賣,我再把我的作品發到網絡上,然后有很多熟知我的老師說,你的作品在發生轉變。因為我生活中是一個很內向的人,我不善于和陌生人打交道,但是送外賣逼迫我必須每天和不同人打交道,同時我又喜歡寫作。最早期我送外賣那時候,靈感迸發特別多,然后感覺到每一個人每一句話仿佛都是帶著詩意,你會不斷地去壯大自己創作的那根弦,會不斷地寫作。我就說,如果說送外賣之前,我是通過我自己的房間,通過我的門窗觀察世界,那送外賣,就給我拆掉了所有圍墻。

王計兵始終是一條安靜流淌的河流。

大皖新聞:你怎么看“外賣詩人”這個標簽?

王計兵:首先體現的是大眾對一個普通勞動者的關愛,再者我是借這個標簽一步一步走出來的。我喜歡外賣與我的寫作也有一定的關系,因為每次工作,每天遇到的事情都不是重復的。我們就常說,天下沒有一模一樣的樹葉,我想告訴大家,天下沒有一模一樣的顧客,大家各有各的細節。

大皖新聞:會想把“外賣詩人”的標簽撕下來嗎?

王計兵:我不會刻意去撕,如果大家不需要外賣員王計兵了,可能這個標簽他自然就會脫落,我只需要做好我自己,我過好自己的生活,無論我是不是繼續送外賣,但是我可以告訴大家,王計兵始終是一個堅持寫作的人。當然,大家還是叫我文學愛好者吧,因為我是一個普通人走出來,我的社會意義大于我的文學價值。

大皖新聞:生活給了我多少積雪,我就能遇到多少個春天。能夠刺激您創作的來源是什么,為什么會從小說、散文轉到詩歌呢?

王計兵:對于一個愛好寫作的人,你觀察到的一切,體悟的一切,都應該有自己的表達方式,這樣才能造就自己作品的多樣性。你不可能用一種情緒去寫作。在09年之前我有過20年寫作不留稿的經歷,因為那時候家人反對我寫作,為了家庭的和睦我就不會在家人面前保留我的這些稿件,包括讀書。甚至2022年有媒體開始對我進行追蹤報道的時候,到我們家去,我們家一本書都找不到,就是為了促進家庭的和諧。09年的時候家里買了一臺電腦,我把寫的東西用網絡保存起來。

大皖新聞:從打工者,一個外賣騎手,再到被廣泛關注的詩人身份,您是如何理解這些身份標簽之間的關系,或者說您自己更希望被定義成什么樣的人?

王計兵:我還有一首詩歌叫做《請叫我王計兵》,我不否認“外賣”這個標簽是持續地把我墊高,剛才我也在說,我說實際我真的只有一米六八,大家在墊磚上看,姚明來了。我不是姚明,我就是王計兵,這種感覺會出現,你會想到原來外賣這個標簽的出現,他會降低文學對我的要求,大家讀到一首詩歌說《趕時間的人》是王計兵寫的,是一個外賣員寫的,大家會給予他高度的贊譽,心里會同情他,會同情這個外賣員,因為他是外賣員,大家的潛意識中他可能和文學是不靠邊的。但是他寫出的詩歌,如果標簽換掉,說是一個博士生寫的《趕時間的人》,即使他寫得再精彩,大家會認為理所當然,他就是個文學者。但是我想告訴大家,其實外賣員這個群體里面什么人都有,當然我是沒有多少文化的初中生。這可能是我們對文學的一種誤解。

大皖新聞:您成為網紅詩人之后,面對滔天的流量,如何保持創作的純粹性?

王計兵:其實我還有一句話,我前天還剛剛說過,我更希望大家若干年后再回過頭來看王計兵。現在不要去輕易給王計兵一個定義,讓他自己往前走吧。等多年之后,大家再回頭看的時候,發現王計兵還是當年的王計兵,他始終是一條安靜流淌的河流。我向大家保證,我絕對不會突然出現一場漏水,我會做好自己,我一直是一個喜歡文學的人,我一直會默默去做。

王計兵在安徽的粉絲非常多。

“寫作啊,是我生命空地上的一場大雪”

大皖新聞:其實您已經是個老文學愛好者了。

王計兵:因為我是從1988年寫作一直寫到今天走出來,大家說是一個外賣詩人,一個外賣員寫詩。我特別想告訴大家是一個寫詩的人來做外賣。我寫作已經寫了37年,而外賣只占我生活中的7年。我想大家若干年后再回頭來看,當王計兵的媒體熱度退下之后,大家再在網絡上搜索王計兵的時候,發現王計兵還有新書正在出。

大皖新聞:從春晚歸來,感受很多吧。

王計兵:媒體比較多,我從春晚回來到現在還沒有送一天外賣,先配合好這一波吧,之后我還要安靜地寫我的文章。盡管這樣,我仍然每天都在寫,我今天在路上也寫了好多的句子。

大皖新聞:您送外賣的朋友們現在怎么看你?

王計兵:可能跟你理解的有點出入,我送外賣一直是脫離人群的那一個。大家時常看到街頭巷尾外賣小哥集中的地方在聊天,我可能至少會離他們50米,我喜歡一個人安靜。當然認識我的小哥也有,我從春晚回來,到我家去聊天的也有,但是極少。包括我去年送外賣,有時候會被人認出來,但是我通常不承認,我說我只是長得和他很像。我不希望送外賣中再背負這種負擔,其實送外賣只要我們進入工作狀態,都是爭分奪秒的,如果說顧客認出來了你,肯定要和大家客氣客氣。我去年遇到一個老板,我給他送的外賣,剛好他手里就有我的書,送了之后他說,你先把書給我簽了,你不簽我就不要外賣,我就給你差評。既然認出來,你必須要做到禮貌客氣,因為大家喜歡你,你肯定要尊重人家。當我簽書的時候,其實我手機的秒針正在推進,就可能造成我的訂單超時。

大皖新聞:以前為了家庭和睦規避寫作,現在家庭能量關系變了嗎?

王計兵:應該說是相互理解吧,過日子就是這樣嘛。前段時間我還和愛人有過爭吵,沒有家庭是沒有矛盾的,爭論到最后我們以一句話為結束。我突然說,人生就是在釀一場蜜,不要在意過往經歷的有多苦,就是不要糾結于過去,我愛人說,這句你趕緊去寫下來。其實平衡已經完全打破,我有一種隱隱的不安。因為以前我寫作是不被家人支持的,我一直在默默的寫作,突然走到前臺來的時候,家人又反過來,好像我的事情是天下最大的事情,愛人這兩年白了很多白發,就像我們走下春晚的時候,她曾經問我這樣一句話,說我們上了春晚了是不是就是名人了,我們是不是要發財了。哈哈,我就和她說,在我沒有成名之前,沒有被媒體發現之前,我說你看低了文學,當媒體關注我們之后,你又看高了文學。文學不是你心目中那個樣子,它是需要我們長期堅持的。我說我如果做得足夠出色,我們可能真的要發財了,如果我做得不夠出色,不管多少媒體來關注你,你仍然發不了財。如果真的發財了,證明我的書的銷量已經達到很高的數字,我現在幾本書加在一起銷了10多萬(冊),雖然說這個成績也非常好,但是走這條路去發財還是一種神話。

大皖新聞:92年之后,您其實沉默了很長一段時間,那這個沉默期對你而言意味著什么,是一種自我沉淀,還是對文學與現實是某種抗爭?

王計兵:那倒也不是,我是選擇了權衡利弊。因為那時候我父親反對我寫作,我愛人,反對我寫作,我生命中離我最近的兩個人在反對我寫作,我就在想,如果我要選擇我的生活,必然要和這兩個最近的人對抗,我付出的代價可能會更大。我需要擁有我的生活,我也希望我愛著我的家人,所以說我選擇了退讓,就是個人服從于家庭。雖然說我有過20年沒有當他們面寫作的這種狀態,但是那一段如果說用一句話歸結,就是說寫作是我生命空地上的一場大雪,他不改變我的人生,但是絕對讓我變得精神。

王計兵的詩集在豆瓣口碑都不錯。

我愿意,繼續笨拙地愛這個世界

大皖新聞:像現在這樣東奔西跑的感受是什么樣的?

王計兵:我對自己的功底一直還沒有足夠的信心,為什么會這么說,用句謙虛的話說,學無止境。確實是這樣,我一直有這樣一種擔憂,就是說王計兵今天走出來是借助著外賣的光環,外賣的光環它是有時效性,我希望我自己最終還是能成為王計兵本身,我希望王計兵始終是一條安靜的河流,默默地前行。狀態就像我們年輕人常常聊的一個熱門話題叫做躺平,躺平我可以理解,但是躺平是有時效的,你不要一直躺平,一直躺平就是頹廢。

大皖新聞:現在很多從事普通行業的“素人作家”,你們會一起交流嗎?你怎么理解這種現象?

王計兵:經常交流,我們在很多場合共同參與過活動。我不知道其他幾位老師怎么想,我的理解,隨著時代繼續往前推進,這種素人作家的現象,可能逐漸逐漸會淡化,會被稀釋。從打工的興起走到今天,然后素人寫作這幾年突然熱了起來,我相信這是一個新的文化現象,隨著時代往前繼續推移,我在猜想可能若干年后這也會被另外的事物所替代。我倒是更希望大家退回到文學的本身來聊。困擾倒是有,但是不大,更多帶來一種關愛,你知道一個寫作者,多么希望得到讀者的認可,當讀者不斷認可你的時候,你真的心里有一種滿足感。

大皖新聞:你覺得為什么是文學,為什么是詩歌?

王計兵:每一個人都應該有一種愛好來支撐自己。我從來不認為文學的愛好就高于別人的愛好。有的人喜歡體育,那些運動員給我們國家帶來的榮譽,比我們要高光得多。有屬于自己的愛好,這種愛好會支撐生活和調節生活,就像我有一首詩寫到,從一小時里感受第61分鐘,寫的是我們外賣員的生活,多出這一分鐘,就是我對待生命的態度。前幾天我和朋友說,人可能是有層次的,但是生命是沒有層次的。我們來到人間,生命給我們的這一杯水都是一樣的,都是純凈水,當我們品嘗的時候我們會往里面不斷加入調料,我喜歡文學,我端來的水就是文學,可能有的朋友端著一杯咖啡,喝著比較有滋味,根據個人的愛好。小朋友當然就是要分享快樂,小朋友是我們的快樂來源,你看今年我在春晚上最感動的一幕就是看到小朋友,我在想,小朋友才是我們本真的樣子,應該我們向他們學習對生活的態度,保持簡單。

大皖新聞:已經先后出了四本詩集,在詩歌創作方面有沒有一些想跟大家分享,比如說普通民眾、更多的文學素人想要去走詩歌創作這條路,有沒有想要跟他們分享的經驗?

王計兵:那太多了,真的是太多了。不僅限于詩歌,就是說我們文學愛好者,夢想是夢想,生活是生活,我們不要搞混了。我一直堅持,生活是固態的,夢想是液態的,一定首先要守好自己固態的生活,夢想隨著生活會自然找到生活的縫隙。有的時候,我們時常會夢想過于放大,當我們不顧一切追尋夢想的時候,可能這邊的生活就會坍塌得一塌糊涂,當你許多年回頭再一看,仿佛夢想離我們還有一段距離或者遙遙無期的時候,生活已經一塌糊涂了,那才是最糟糕的人生。

大皖新聞:你自己怎么平衡呢?

王計兵:可能我天生就是樂天派,我對生活從未絕望過。首先我堅持生活是我們一家人的事,但寫作是我一個人的事,一直是這樣。所以我們一步一步走來,家人之間要相互關心,相互感恩,相互理解,顧及到別人的情緒,不能一心地扎到自己的夢想之中,那樣可能會出問題。當然,夢想是支撐我們生命的一根標桿,它會給我們帶來方向。

大皖新聞:您的那本書《我笨拙地愛著這個世界》,這種“笨拙”是否暗含著對快餐時代的一種抵抗,在效率至上的今天,您覺得詩歌對于普通人意味著什么?

王計兵:不是。我認為笨拙是人與人之間相處最好的一種方式,我用笨拙對世界,世界笨拙對待我,笨拙是不需要技巧的。我們只需要真誠。就像我們面對訪談的時候,有時候老師說給你看看問題,我說別看了,咱們就這樣聊吧,這才能體現我們最好的一種真誠,我希望我們人與人之間能保持最初的笨拙,對待這個世界。我們對待人際關系越笨拙,可能我們的世界就會越好。

大皖新聞記者 蔣楠楠 實習生 儲暢 攝影報道

編輯 汪艷

請輸入驗證碼