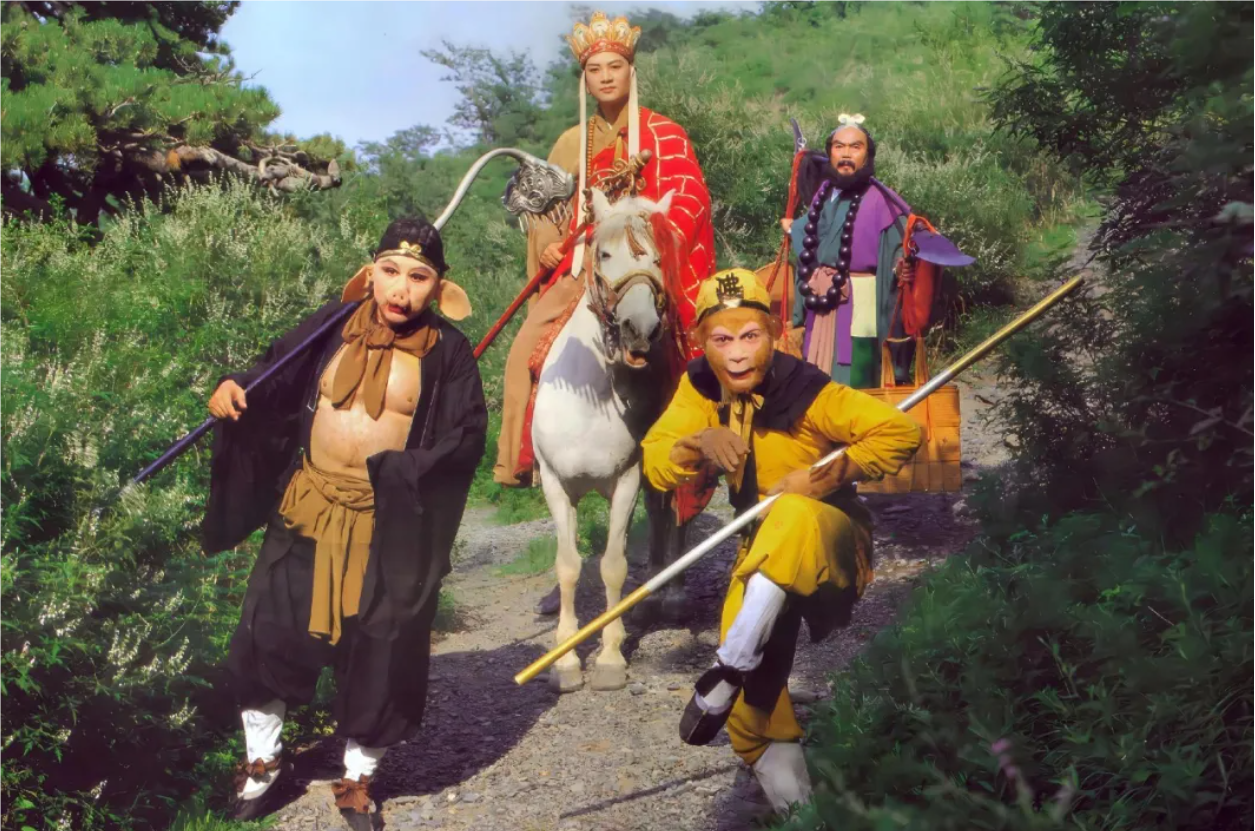

說起師徒關系,有人會想到《西游記》中的唐僧師徒、柏拉圖和亞里士多德師徒,這些廣泛流傳的師徒佳話令人遐想。但現實中的師徒關系并非都如此美好,有的甚至具有反面含義。

《西游記》中的唐僧師徒。

如今,在美容美發、車輛維修、美甲等行業,以“招學徒”之名招工的現象大量存在。這些“學徒工”工資微薄,沒有書面勞動合同,也不繳納社會保險,去留取決于“師父”的個人意志,可以說,連基本的勞動權益都得不到保障。

一些人認為,學徒工只是學手藝、打雜的“徒弟”,他們與用人單位為師徒關系。那么,師徒關系可以取代勞動關系嗎?學徒工不能享有勞動者權益嗎?

答案是否定的。我國《勞動法》及相關法律法規對勞動關系的界定非常清晰,怎樣判定勞動關系也有明確的標準。所有勞動關系的法律認定,都要透過現象看本質,打著什么旗號、以什么名義不重要,關鍵要看是否符合主體身份、從屬性和業務組成這三項標準。在司法實踐中,人民法院針對“學徒工”的勞動權益,做出了很多值得參考的判決。

近日,山東省濟南市槐蔭區人民法院就公布了這樣一起案件。張某從濟南某美發店離職后,美發店以張某是學徒身份為由,拒絕支付工資。后張某向勞動仲裁機關申請了勞動仲裁,美發店對勞動仲裁結果不服起訴到法院。法院審理后認為,張某與美發店構成勞動關系,支持勞動仲裁結果。

在此之前,山東省高級人民法院微信公眾號也發布了一起相似的案例。小蘭入職某美發公司,約定工資1500元。工作期間,該公司的法定代表人張某在微信群內通知,將小蘭的底薪調整為1200元,后雙方因為工資發生爭議。小蘭訴至法院。美發公司辯稱小蘭是學徒、臨時工,與公司無勞動關系。法院審理后認為,小蘭與美發公司存在勞動關系,支持了小蘭的訴訟請求。

通過上述案例可以看出,人民法院在判斷勞動關系時,依據的是法律規定和有關事實,而不是所謂的“稱呼”。不論用人單位以什么名頭定義勞動關系,只要雙方之間存在勞動關系的本質,用人單位就必須承擔起法定職責,依法保障勞動者的各項權益,否則便是違法用工。師徒關系,絕不是違法用工的擋箭牌。

在中國手工業社會中,“師徒相授”的傳承方式占據著重要地位。隨著社會進步、經濟發展,父子式師徒關系已經成為明日黃花,現代社會中的師生關系不應該再是傳統的父子式師徒關系,我們對師徒關系的認識和期待也應與時俱進。

什么樣的師徒關系值得提倡?最重要的一條準則,就是合法準則。法律面前人人平等。不論在什么領域,師徒之間的情感如何,師徒關系都不能賦予師父一方特權,否則這種所謂的師徒關系,就會沖擊法律制度,成為侵害弱勢群體合法權益的非法掩護。

在法治背景下的師徒關系,師父不能再將徒弟當作個人私產和免費勞動力,師徒不僅應該有名分和情分,還得算法律賬,算經濟賬。用人單位要警鐘長鳴,主動依法保障學徒工的勞動權利。學徒工增強維權意識,保存與用工相關的憑證,對違法行為堅決說“不”。

法治社會,師父、老板,不該分不清楚。(安徽時評,呂義盛)

請輸入驗證碼