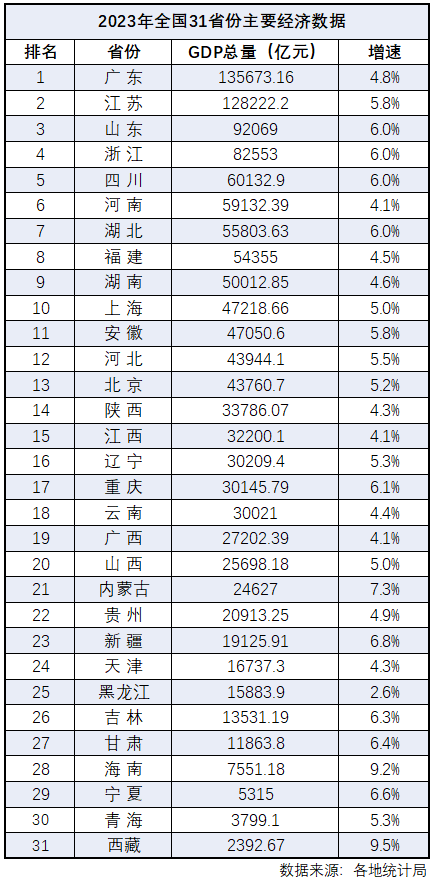

隨著新疆發布2023年經濟運行情況,全國31個省(區、市)2023年全年GDP相關數據已全部出爐。

總量方面,多個省份站上新臺階。其中,廣東、江蘇、山東、浙江等經濟大省表現亮眼,扛起了“挑大梁”的重任。增速方面,17個省份跑贏了全國平均水平。西藏、海南分別以9.5%、9.2%的增速領先。

面向新的一年,各地的“小目標”又如何?詳情請看

多個省份GDP邁上新臺階

從各地公布的數據顯示,2023年GDP全國前十強依次為廣東、江蘇、山東、浙江、四川、河南、湖北、福建、湖南、上海。

值得一提的是,多個省份經濟在2023年邁上了“新臺階”。

作為我國經濟第一大省,廣東成為首個全年GDP突破13萬億元的省份,經濟總量連續35年居全國首位。

江蘇GDP達12.82萬億元,距13萬億元,也僅一步之遙。

山東和浙江的經濟總量也實現了跨越,全年GDP總量分別突破9萬億元和8萬億元。此外,四川GDP突破6萬億元,湖南GDP沖破5萬億元大關。

重慶、廣州兩座超大城市,雙雙站上3萬億元“新高度”。過去1年間,廣州堅持產業第一、制造業立市,加快建設全國先進制造業基地,全年地區生產總值約3.04萬億元;重慶加快構建以先進制造業為骨干的現代化產業體系,產業升級、創新發展邁出新步伐,地區生產總值約3.01萬億元,成為中西部地區首個3萬億元級城市。

勇立科技和產業潮頭,一些1萬億元級城市加快壯大經濟規模,向2萬億元級躍遷。“2萬億元不只是一個數字,更是一座城市發展的底氣與信心。”正在舉行的湖北省兩會上,2023年武漢地區生產總值邁上2萬億元新臺階的消息,引發代表委員熱議。同樣躋身“2萬億元俱樂部”的還有杭州市,2023年地區生產總值達2.01萬億元。

1萬億元級城市行列,再添新成員。近日,江蘇常州和山東煙臺相繼宣布,2023年經濟總量突破1萬億元。其中,常州成為繼蘇州、南京、無錫、南通之后,江蘇第5座“萬億之城”;煙臺成為繼青島、濟南后,山東第3座“萬億之城”。至此,我國已有26個城市的經濟總量超過1萬億元。

17個省份增速跑贏全國

最高達9.5%

國家統計局數據顯示,2023年全年中國國內生產總值(GDP)為1260582億元,按不變價格計算,比上年增長5.2%。

從各地披露的數據來看,2023年所有省份均實現GDP增速正增長。其中,有17個省份增速跑贏全國,北京則與全國持平。

具體而言,西藏GDP增速達9.5%,領跑全國。2023年,西藏GDP總量超2300億元,增長9.5%,城鄉居民人均可支配收入突破5萬元和2萬元,分別增長6.5%和10%左右。

緊隨其后的是海南和內蒙古,分別增長9.2%和7.3%,排名二、三位。2023年,海南省經濟運行呈現加速回升態勢。海南省統計局局長楊雷分析稱,熱帶特色高效農業、旅游業、高新技術產業和現代服務業四大主導產業對經濟增長的貢獻超過六成。

對內蒙古來說,固定資產投資則是最亮眼的一項指標。2023年,內蒙古固定資產投資(不含農戶)同比增長19.8%,其中第二產業投資同比增長33.1%,制造業投資同比增長46.4%,基礎設施投資同比增長12.0%,高技術產業投資同比增長84.5%。外貿成績同樣喜人,2023年內蒙古全區進出口總值達1965.3億元人民幣,創歷史新高,同比增長30.4%。

此外,增速在6%以上的省份還有:寧夏、甘肅、吉林、重慶、新疆、湖北、山東、四川和浙江。

值得一提的是,東北地區的遼寧2023年經濟增速達5.3%,10年來首次超過全國增速。

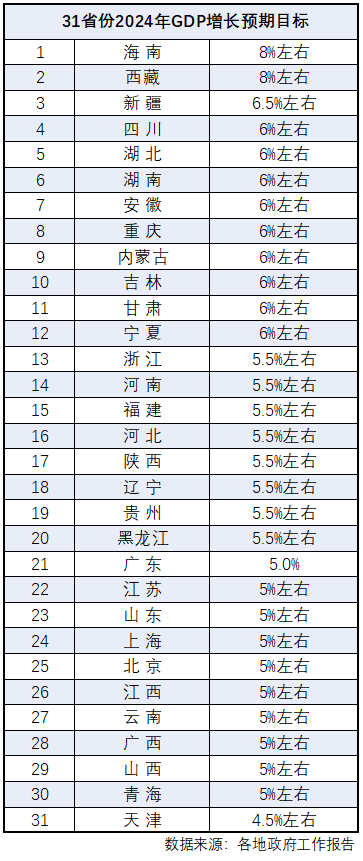

2024年GDP增速預期目標

多在5%至6%

亮出2023年“成績單”的同時,各個省份也列出了2024年的經濟增長預期目標。據梳理,大多數省份不低于5%,其中,海南、西藏均將2024年增速目標設為8%左右,為全國最高。

6個經濟大省中,廣東、江蘇、山東將2024年GDP增長目標錨定為5%左右,浙江、河南錨定在5.5%左右,四川則定為6%左右。

北京和上海把2024年經濟增長目標定在了5%左右。其中,北京今年的增長目標比去年的“4.5%以上”有所提高。

重慶則將2024年經濟增長目標定為6%左右。重慶市市長胡衡華在作政府工作報告時表示,這是立足重慶發展階段性特征,統籌考慮增長潛力、現實條件和“十四五”目標要求,是“跳一跳、夠得著”的,體現了自我加壓、主動作為,力爭在實際工作中取得更好結果。

31省份中,僅天津經濟增長預期目標低于5%,設在4.5%左右,但仍高于該市2023年4.3%的經濟增速水平。

創新發展驅動城市能級躍升

梳理各地發布的政府工作報告,可以清晰地發現:經濟總量躍升的背后,是各大城市牢牢抓住科技創新這一牽引經濟發展的“引擎”,不斷催生新產業、新模式、新動能,推動新能源汽車、數字經濟、裝備制造等新興產業蓬勃發展,驅動城市能級躍升的結果。

重慶的政府工作報告指出,2023年,重慶著力構建以先進制造業為骨干的現代化產業體系,接續實施智能網聯新能源汽車產業集群發展規劃,全社會研發投入強度預計達2.45%。“一年來,我們通過綜合施策、奮力攻堅,汽車產量躍居全國第2位,新能源汽車產量超過50萬輛,智能網聯新能源汽車產業發展蹄疾步穩。”重慶市政協委員、經信委副主任涂興永說。

“城市能級的躍升絕非一日之功,而是久久為功。”在湖北省政協委員、武漢產業創新發展研究院院長李錫玲看來,科技創新是武漢這座科教大城發展的最強動力。2023年武漢凈增高新技術企業超2000家、總量達1.45萬家;光電子信息、新能源與智能網聯汽車、生命健康、高端裝備、北斗等五大優勢產業產值占規上工業比重超55%,新質生產力加速壯大……

據央廣網

請輸入驗證碼