三度斬獲獎金8萬元的武漢大學(xué)研究生學(xué)術(shù)創(chuàng)新獎特等獎、發(fā)表多篇國際頂級期刊會議論文、獲得國際各大科研賽事獎項(xiàng)、入選全球前2%頂尖科學(xué)家榜單……

他的科研歷程方興未艾,從珞珈山到斯坦福,他將“小我”融入“大我”,只盼學(xué)成歸來,以報家國。

鄭卓,武漢大學(xué)測繪遙感信息工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2023屆校級優(yōu)秀博士畢業(yè)生,師從鐘燕飛教授與張良培教授,致力于高分辨率遙感影像時空視覺理解方法與應(yīng)用研究,目前在斯坦福大學(xué)計算機(jī)系人工智能實(shí)驗(yàn)室擔(dān)任博士后研究員,與Stefano Ermon教授、David Lobell教授、Marshall Burke教授合作開展人工智能與地球科學(xué)的交叉科學(xué)研究。

截至目前,以第一作者在遙感領(lǐng)域三大期刊RSE、ISPRS P&RS、IEEE TGRS以及人工智能與計算機(jī)視覺領(lǐng)域頂刊IEEE TPAMI 、IJCV和ICCV、CVPR、NeurIPS等頂會發(fā)表論文15篇,5篇入選ESI高被引論文,1篇入選RSE Top cited paper。在國際上發(fā)布LoveDA/UV6K等公開數(shù)據(jù)集以及FarSeg/ChangeStar等“Change”系列模型與算法;獲李小文遙感科學(xué)青年獎,王之卓創(chuàng)新人才獎特等獎,武漢大學(xué)研究生學(xué)術(shù)創(chuàng)新獎特等獎(3次), 博士研究生國家獎學(xué)金,ASPRS約翰·戴維森最佳論文獎,SpaceNet 6研究生冠軍,xView2全球總排名第四,IEEE GRSS數(shù)據(jù)融合大賽亞軍等獎項(xiàng)榮譽(yù),入選全球前2%頂尖科學(xué)家榜單。

“愿做探尋世界奧秘的記錄者”

2024年,鄭卓再獲武漢大學(xué)研究生學(xué)術(shù)創(chuàng)新獎特等獎(研究生學(xué)術(shù)創(chuàng)新校長獎),這也是他第3次獲得這一獎項(xiàng)。對于武漢大學(xué)的研究生來說,這是極高的榮譽(yù)。在不到十年的時間里,鄭卓從一個初入大學(xué)的少年,逐漸成長為一位成熟的青年學(xué)者。

懷揣著滿腔求學(xué)熱情,鄭卓來到珞珈山下。他與科研的緣分始于一次意外的邂逅。2016年,還是本科生的鄭卓看到了鐘燕飛教授的學(xué)術(shù)報告,報告中精辟的見解使他如撥云見日,并決定以此為第一個正式的科研課題開展下去。在研究過程中,測繪遙感學(xué)科的強(qiáng)大包容性和學(xué)科融合度深深打動了他。

“當(dāng)我一旦上手去做,就發(fā)現(xiàn)這個題目把計算機(jī)和測繪遙感方面的知識都交叉起來了,因?yàn)槲乙蚕矚g計算機(jī),所以覺得它特別適合我。”懷揣著這份熱愛,鄭卓堅定地踏上了科研之路。

校長張平文院士(右)與鄭卓(左)

碩士階段,鄭卓進(jìn)入測繪遙感信息工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,在攝影測量與遙感專業(yè)深造。最初,他將目光聚焦于目標(biāo)識別和定位研究。2020年,他第一次獲得武漢大學(xué)研究生學(xué)術(shù)創(chuàng)新獎特等獎時,就是以此為答辯主題。

但隨著研究不斷深入,鄭卓發(fā)現(xiàn)這個方向的核心問題在計算機(jī)領(lǐng)域已得到良好解決,留給遙感領(lǐng)域的空間并不多,所能解決的也是一些瑣碎的分支問題。繼續(xù)做下去或許也能取得成果,但這真的是自己想要的嗎?

思來想去,鄭卓決定聽從自己的本心。在科研能力提升后,他決定尋找更具挑戰(zhàn)性的課題。他認(rèn)為,科研人有自己的使命擔(dān)當(dāng),做科研的目的始終是為了國家發(fā)展,自己的研究方向應(yīng)該與國家發(fā)展需求相結(jié)合。

于是,他重新思考、調(diào)整了自己的研究重點(diǎn),轉(zhuǎn)而尋找更適合的方向。在上一個課題的研究基礎(chǔ)之上,結(jié)合組內(nèi)其他課題和自己的參賽經(jīng)驗(yàn),鄭卓找到了新的研究方向——災(zāi)難及其變化。

時至今日,鄭卓的研究成果已經(jīng)在國家的災(zāi)害應(yīng)急中發(fā)揮了重要作用,當(dāng)年那個矢志報國的信念已經(jīng)生根發(fā)芽,日漸枝繁葉茂。對于自己的研究,鄭卓始終保持著敬畏的態(tài)度。“遙感技術(shù)是一種真實(shí)的監(jiān)測手段,它見證了時代的變遷與真相。而我只是一個記錄者,通過技術(shù)去探尋世界奧秘的記錄者。”前路道阻且長,唯有熱愛與使命可為舟楫,一路遠(yuǎn)航,不懼風(fēng)浪。

“有些牛角尖是值得鉆的”

災(zāi)難及其變化,這是一個被許多人忽視的研究方向,但鄭卓堅信自己的選擇能為國家做出貢獻(xiàn)。“在災(zāi)害發(fā)生時,遙感能成為那道穿透陰霾的光。”在研究過程中他發(fā)現(xiàn),遙感技術(shù)在應(yīng)對災(zāi)害時的運(yùn)用范圍仍然可以繼續(xù)擴(kuò)展。例如,通過進(jìn)一步開發(fā),可以讓遙感技術(shù)在災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)等方面發(fā)揮更大的作用。

在2022年鄭卓第二次參加武漢大學(xué)研究生學(xué)術(shù)創(chuàng)新獎答辯時,王騫老師提出的問題給了他更大的啟發(fā)。“除了災(zāi)后評估,遙感是否可以實(shí)現(xiàn)災(zāi)前預(yù)測,更大程度上減少損失?”沿著這個思路,鄭卓展開了進(jìn)一步研究。在他看來,遙感技術(shù)不僅是災(zāi)害發(fā)生后的“救援之眼”,更是災(zāi)前預(yù)測的“智慧之腦”。它不僅能在災(zāi)難救援中發(fā)揮強(qiáng)有力的指導(dǎo)作用,更在災(zāi)難的全過程中都發(fā)揮著不可替代的作用。這對于保障人民的生命與財產(chǎn)安全具有重大意義。

談及自己的研究構(gòu)想,鄭卓感嘆道:“如果能用遙感和人工智能技術(shù)將災(zāi)前預(yù)測、災(zāi)后評估與重建監(jiān)測高度智能化,并將事件完整地記錄下來,那將是對國家災(zāi)害應(yīng)急體系的一大貢獻(xiàn)。想象一下,人們能通過遙感衛(wèi)星影像、視頻以及動態(tài)解譯產(chǎn)品,親眼目睹100年或200年前災(zāi)害發(fā)生時的真實(shí)情景,那將是一種何等的震撼與觸動。”

科研的道路并非坦蕩如砥,但鄭卓始終堅信“有些牛角尖是值得鉆的”。在他看來,每一個算法背后都蘊(yùn)含著豐富的思想和實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié),只有通過堅持復(fù)現(xiàn)、深入理解并改進(jìn)算法,琢磨其中的細(xì)節(jié),才能不斷取得新的成果。以深度學(xué)習(xí)做目標(biāo)檢測為例,從網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計、目標(biāo)的構(gòu)建以及損失的計算,甚至到數(shù)據(jù)的預(yù)處理過程,鄭卓從不放過任何一個看似微小的方面。

這是一個漫長而枯燥的過程,但也是科研人必須熬過的一場自我修行。科研必得沉得住氣,坐得了冷板凳。神兵百煉,璞玉成器,都必須經(jīng)過經(jīng)年累月的打磨,褪去無數(shù)細(xì)微的瑕疵,才能煥發(fā)出耀眼奪目的光彩。

對于鄭卓來說,每一次打磨也是一次自我蛻變。“過程和答案都很重要,但過程無法被忽視。所有關(guān)于成長的故事都不會為你現(xiàn)成準(zhǔn)備好,現(xiàn)在沒親自邁過的坎在未來可能會變成一座山。”他相信,自己的付出絕不是浪費(fèi)時間,在科研上花費(fèi)的每一分每一秒都會沉淀累積,最終凝聚成一個更優(yōu)秀的自我。“只有啃透每一個細(xì)節(jié),才能跑得更遠(yuǎn)。”抱著這樣的信念,鄭卓在科研道路上腳踏實(shí)地,行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

“他們是我科研路上的燈塔”

科研道路上頗多艱辛,但鄭卓并非踽踽獨(dú)行。鐘燕飛教授與張良培教授的教導(dǎo)使他受益良多,“他們是我科研路上的燈塔”。據(jù)鄭卓回憶,“兩位老師非常關(guān)心學(xué)生的科研進(jìn)展和生活狀態(tài)。從碩士階段到博士階段,只要沒有特別緊急的事務(wù),鐘老師都會堅持每周與學(xué)生進(jìn)行一對一的會談,張老師會在大組會上對新生的報告進(jìn)行點(diǎn)評、指導(dǎo),除了及時了解學(xué)生的科研想法,也會傾聽他們生活中的煩惱與困惑。”

▲張良培教授(左)與鄭卓(右)

大膽假設(shè),小心求證,是兩位老師對學(xué)生的叮囑。在嚴(yán)格要求的同時,他們充分尊重學(xué)生的創(chuàng)意,并鼓勵學(xué)生們在充分調(diào)研和考慮問題背景的基礎(chǔ)上銳意進(jìn)取,取得新的突破。得益于老師們的悉心指導(dǎo),鄭卓不僅樹立起求實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)風(fēng),更明白學(xué)術(shù)研究不能止步于自我滿足,并且要讓專業(yè)內(nèi)的小同行、大同行,甚至非專業(yè)人士都能理解其價值。他深刻地認(rèn)識到,做科研不僅要出成果,還要具備良好的表達(dá)能力,能以清晰易懂的方式將科研的價值展現(xiàn)給大眾。

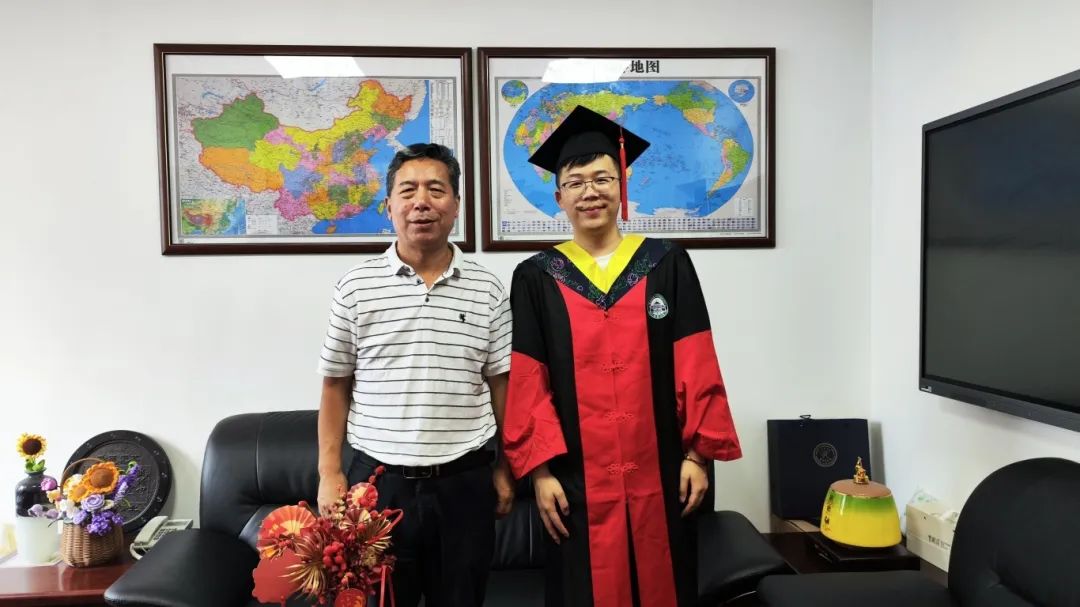

鐘燕飛教授(右)與鄭卓(左)

導(dǎo)師是整個研究團(tuán)隊(duì)的總舵手,把控著團(tuán)隊(duì)研究的方向。受到導(dǎo)師的啟發(fā)與引導(dǎo),鄭卓意識到技術(shù)的落腳點(diǎn)在于應(yīng)用,最終要為實(shí)際服務(wù)。他逐漸清晰了自己的研究方向和潛在的應(yīng)用點(diǎn),并有意識地尋找自我研究與國家發(fā)展的契合點(diǎn)。

“瀏覽文件時,我并不會刻意去尋找哪一份去仔細(xì)讀,而是隨意打開很多,大致看一看,感受它們的共性。”這種共性中往往潛藏著國家發(fā)展的脈搏和重點(diǎn)問題的線索,這也為鄭卓的研究方向提供了重要指導(dǎo)。

李德仁院士(中)、鐘燕飛教授(右)與鄭卓(左)

除此之外,每周一次的組會也讓鄭卓受益良多。在會上,同學(xué)們輪流分享自己的研究進(jìn)展,不同的課題輪番上陣,飛揚(yáng)的思想激烈碰撞,鐘燕飛教授也會對整個報告的邏輯和問題進(jìn)行梳理與總結(jié)。對于鄭卓來說,每一次組會都是一堂別開生面的課堂,敦促著他日有寸進(jìn),更上一層樓。通過傾聽導(dǎo)師的建議,見賢思齊,取長補(bǔ)短,他不僅在專業(yè)技術(shù)上取得了長足的進(jìn)步,更在表達(dá)能力上得到了顯著的提升。

在武大信息學(xué)部二教三樓的大機(jī)房里,留存著鄭卓記憶中最難忘的一角。這里是鄭卓科研夢想的起點(diǎn),也是他成長的搖籃。課題組的同學(xué)們常常聚在這里,相互交流切磋,探討學(xué)術(shù)問題,任憑激情與汗水一同在空氣中揮灑。這里熱烈而純粹的科研氛圍深刻影響著鄭卓,從這里誕生的靈感數(shù)不勝數(shù),和最真摯的情誼一起,成為陪伴鄭卓前行的強(qiáng)大力量。

科研之余,鄭卓有時也會去各地走走,在美景與美食中放松自己。無論是和同學(xué)們閑聊,還是與來自不同文化背景的朋友交流,都為他打開了一扇新的窗戶。透過這扇窗,他可以領(lǐng)略一片全新的天地,以一種不同以往的視角來認(rèn)識世界。

如今,鄭卓正在斯坦福大學(xué)計算機(jī)系人工智能實(shí)驗(yàn)室擔(dān)任博士后研究員。盡管身在異國他鄉(xiāng),鄭卓始終心系祖國。他希望,未來能繼續(xù)懷揣著對科研的熱愛與執(zhí)著,續(xù)寫屬于自己的遙感篇章,有朝一日回到祖國,造福廣袤的中華大地。(據(jù)@武漢大學(xué))

請輸入驗(yàn)證碼