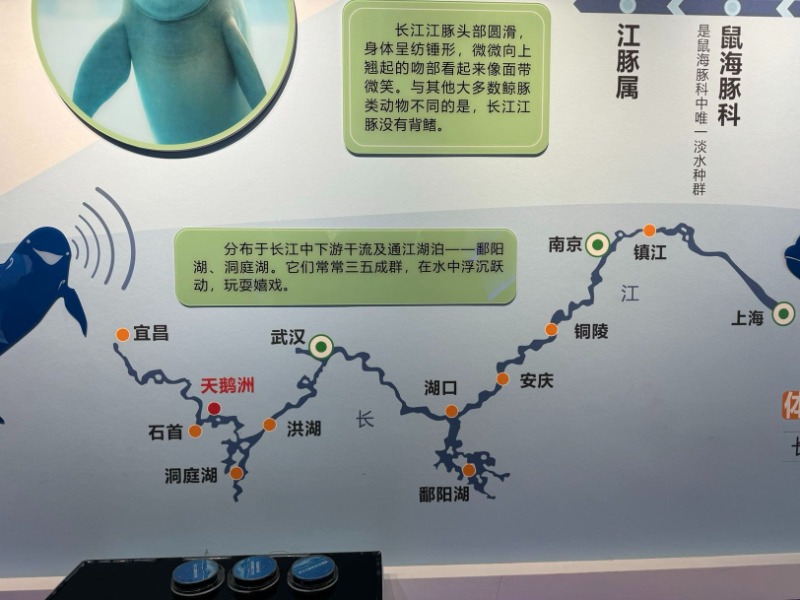

大皖新聞訊 天鵝洲故道,是長江裁彎取直形成的水域,水質優良、餌料豐富,基本沒有人為干擾。因形似鵝蛋,故得名天鵝洲。在這21公里長江故道和40公里外圍洲灘內,長江江豚和麋鹿兩大“濕地精靈”在此棲息,兩大國家級保護區在此設立。

如今,在湖北長江天鵝洲白鱀豚國家級自然保護區內,長江江豚從最初的5頭繁衍增長至101頭,4頭江豚成功野化放歸,融入自然;湖北石首麋鹿國家級自然保護區里,麋鹿從64頭增加至2400余頭。

7月10日,參加“大江奔涌·沿著長江經濟帶看中國”網絡主題宣傳活動的媒體代表們來到荊州,近距離了解荊楚大地如何成為“濕地精靈”棲息的樂園。

皖鄂兩省江豚“結親”,留住長江的微笑

大腦袋、小眼睛,噘著嘴巴,被稱為“微笑天使”……提到長江江豚,許多人都會被它們憨態可掬的樣子吸引。江豚是長江生態系統的指示性旗艦物種,江豚自然種群的就地保護與棲息地自然生態環境密切相關。近些年來,沿江省市和有關部門始終堅持問題導向、系統施策、標本兼治,統籌推進生態環境保護和修復治理,城鎮污水垃圾、化工污染、農業面源污染、船舶污染治理短板加快補齊,“十年禁漁”全面實施,長江水生生物多樣性有所提升。

同飲一江水,共繪九州圖。皖鄂兩省江豚的“結親”源于2017年,為防止近親繁殖出現的死亡率高、物種退化問題,提高遺傳多樣性,優化長江江豚遷地群體結構,湖北天鵝洲白鱀豚國家級自然保護區向安徽安慶西江保護區遷出2頭江豚。2021年江豚普查時,天鵝洲故道的江豚達到101頭,超過80頭的環境容納量,于是將其中2頭成年雄性長江江豚遷至安徽銅陵保護區等處。同年12月11日上午,生活在銅陵淡水豚國家自然保護區夾江內的2頭雄性江豚被送到了長江天鵝洲白鱀豚國家級自然保護區生息繁衍。

皖鄂兩省江豚“結親”為種群復壯和更好地開展遷地保護基地江豚科學研究創造了條件。

“白鱀豚已經遠去,只有最大限度地保護長江生態環境,才能避免長江江豚等重要水生生物重蹈覆轍,留住‘長江的微笑’。”天鵝洲白鱀豚國家級自然保護區高級工程師蔡家奇說。

去年4月25日,4頭來自湖北長江新螺段白鱀豚國家級自然保護區和長江天鵝洲白鱀豚國家級自然保護區的江豚被分批放歸長江。這是我國首次開展遷地保護長江江豚野化放歸工作。“1年多來,我們通過人工、無人機、定位追蹤系統等多種途徑監測發現,4頭長江江豚已經完全適應和融入了野外生存環境,它們現在非常合群。”談到江豚的新生活,蔡家奇喜上眉梢。

據悉,多年來,保護區堅持實施就地保護、遷地保護、人工繁育、野化放歸四大措施,天鵝洲故道長江江豚遷地保護是全球鯨類自然遷地保護的首個成功范例,放歸活動充分反映了保護區江豚遷地保護取得決定性成效。農業農村部2022年全流域江豚生態科學考察結果顯示,長江江豚種群數量為1249頭,相比2017年的1012頭,增長了23.42%,種群數量首次呈現止跌回升的態勢,保護成效顯著。

“四不象”失而復得,誕生全球最大麋鹿野生種群

“《詩經》上說的‘呦呦鹿鳴’,一定是小鹿的叫聲,悅耳動聽。”看著今年剛生下的小麋鹿們隨著爸爸媽媽涉水覓食,聽著它們清脆鳴叫的聲音,湖北石首麋鹿國家級自然保護區管理處管護科研科副科長楊濤感到喜悅。

每年3月到5月是麋鹿的產仔期,今年保護區里出生了498頭小麋鹿。

時光倒轉,麋鹿曾是消失的物種之一。麋鹿俗稱“四不象”,本為中國獨有,19世紀末20世紀初徹底在中國消失,只有少量種群流落海外。1985年,中英簽署《麋鹿重引進中國協議》,22頭麋鹿乘專機從英國烏邦寺抵京,開始了麋鹿回歸中國的歷史。

重建麋鹿自然種群的第一步,便是尋找合適的棲息地。《墨子》記載:“荊有云夢,犀兕麋鹿滿之。”在長江“九曲回腸”的荊江北岸石首段,有一個形如鵝蛋的地方,叫天鵝洲,由于長江裁彎取直,形成大片濕地。專家判斷,作為長江故道,這里洲灘縱橫、林草豐茂,適合麋鹿生活。

1993年和1994年,石首麋鹿自然保護區分兩批從北京引進麋鹿64頭。彼時,麋鹿剛回歸中國,可借鑒經驗較少,如何恢復麋鹿的野性?保護區的工作人員們開始了艱辛的摸索。

夏天,為了掌握麋鹿在懷孕期間的生活習性,他們對母鹿進行跟蹤觀察,風餐露宿是家常便飯;冬天,大家頂著風雪,為麋鹿打草備食,觀察記錄麋鹿的點點滴滴……從人工圈養到野外放養,石首麋鹿家族繁衍至3800多頭(其中保護區內2400余頭,保護區周邊1400多頭),從當初的1個麋鹿種群發展成為現在的4個自然野生麋鹿種群,成為目前世界上最大的麋鹿野生種群,被聯合國教科文組織稱贊為“全球瀕危物種保護的成功范例”。

“眼下正處在麋鹿的發情期,成年雄鹿之間經常會纏斗,有的雄鹿還喜歡用頭上的角挑草,炫耀比美,吸引雌鹿。”楊濤介紹,每當發情期來臨前,保護區都會提前檢查水中是否有漁網等,避免麋鹿纏斗時被困;而產仔期的麋鹿最需要安靜,保護區會“嚴陣以待”,確保雌鹿在生產時不會受到驚嚇。

據悉,保護區已種植1000畝蘇丹草,并在應急基地上種植黃豆,主要在應對洪澇災害時為麋鹿提供食物。

大皖新聞記者 徐琪琪

編輯 王翠

請輸入驗證碼