6月19日至20日,安徽省黃山市歙縣連降大雨,山洪傾瀉,道路塌方,斷路、斷電、斷水、斷通信,據初步統計,此輪強降雨導致歙縣全縣28個鄉鎮受災,受災人口8.6萬余人。

新安晚報、大皖新聞記者給中國記協微信公眾號“我在現場”欄目發來稿件,分享他們在抗洪救災一線的經歷和感受。

我在現場|編輯部心急如焚:聯系不上記者了

本文作者:殷志強 余康生 韓喻 龔潤澤

連日來,安徽省南部遭遇強降雨天氣。

這是安徽省今年以來范圍最廣、強度最大的降雨過程。6月19日至27日14時,9天不到,黃山地區總雨量平均達582毫米。換算成庫容量,接近200個杭州西湖。黃山市休寧、歙縣等地洪水肆虐。

報道路上、洪水現場,暴雨打在臉上,身體護住設備;山里采訪不易、信號不穩,我們站在山坡淤泥中發稿;挺進“孤島村”,我們忙著拍攝和記錄,甚至一度“失聯”……

(一)

黃山市歙縣紹濂鄉位于大山深處,距縣城約30公里,是本次受災最嚴重的鄉鎮之一。

6月20日凌晨5點,紹濂鄉小溪村黨支部書記項克明發現開始漲水,第一時間在微信群向村民們發出預警。村里的養豬戶從下游一路高喊到上游,叫醒全村人逃生。

洪水夾雜著泥土石塊,沖毀了曲折蜿蜒的山路,數十處塌方讓紹濂鄉古祝村一度斷路、斷電、斷水、斷通信。古祝村成了“孤島村”。

現場情況如何?村民是否得到安置?這些問題縈繞我們心頭。為及時傳遞信息,6月22日,我們決定挺進“孤島村”。

6月23日,歙縣紹濂鄉,山體滑坡導致道路阻斷,武警正在清理巨石和淤泥。

進入古祝村,必須經過小溪村和清溪村。狂風暴雨,我們用雨衣包裹話筒和相機,爬上老鄉的三輪車和救援人員的鏟車,一路艱難,終于抵達小溪村和清溪村。

村莊道路兩旁,隨處可見被洪水沖垮的樹木、倒塌的房屋、損毀的橋梁……原本美麗的徽州村落,竟被洪水凌虐至此,我們心痛不已。

“大雨像是從天上倒下來的,我在山里生活了七八十年,還是第一次見。”村民吳大爺告訴我們,他家房屋被山洪沖垮,村干部連夜幫助他轉移。

(二)

我們跟隨武警官兵繼續前進,河道的水以肉眼可見的速度上漲,雨衣、雨傘根本抵擋不住如注的暴雨。我們將相機等設備緊緊抱在懷里,腳踩泥濘的道路,踏進湍急的水流,翻越山體滑坡地段,用鏡頭定格武警官兵爭分奪秒打通道路的場景。

6月23日下午,大皖新聞記者余康生在歙縣紹濂鄉徒步拍攝采訪。

暴雨下的清溪村到古祝村沿線,網絡癱瘓、信號全無。6月23日下午1時許到下午4點半,我們無法和后方聯系,也無法發送稿件,陷入“失聯”狀態。

雨水猛烈拍打,激流漫過膠鞋、不斷倒灌,但我們顧不上這些,只想著要拍攝更多的素材,記錄更詳實的情形。報社后方領導和同事們非常焦急,他們多次撥打電話都無法接通,十分擔心。

大皖新聞記者殷志強等人挺進“孤島村”古祝村,一度陷入“失聯”。

三個多小時后,大雨短暫停歇。隨著挖掘機的鏟斗高高揚起,最后一個塌方點的最后一方土被清出,通往古祝村的唯一道路被成功打通。

“謝謝你們!”端著熱雞蛋,手拿礦泉水的村民們站在村口,非常激動。她們說,村子地處上游,且地勢較高,山洪沒有漫過村民房屋,村民們的生活基本穩定。

我們終于與后方取得聯系,將道路打通的畫面,講述“孤島村”不“孤”的稿件從大山深處傳回報社。很快,“孤島村”生命通道被打通的消息通過大皖新聞平臺全網首發,引起了廣泛關注。

古祝村的情況讓我們稍微松了口氣。然而,由于連續多日高強度工作、長時間暴雨徒步,凌晨一名同事身體不適,上吐下瀉,十分虛弱。報社領導十分擔心、多次慰問,幸好在第二天清晨,他的身體有所好轉。

天蒙蒙亮,我們又到了救災第一線。

(三)

作為徽文化發源地,黃山市擁有眾多的全國重點文物保護單位。風雨中,這些 “國保”怎么樣?

風雨中的“江南第一名祠”羅東舒祠。

呈坎村有著1800多年歷史,共有兩處全國重點文物保護單位,一處是由48個單體建筑組成的古建筑群,另一處則是被譽為“江南第一名祠”的羅東舒祠。

“這是‘國保’,也是‘國寶’,就是徹夜不眠也要保護好!”文物保護員羅文生說。他的爺爺和父親都是羅東舒祠的守護人。

梅雨初到,他加大了日夜巡查頻次;洪水來襲,他和相關部門一起,做好應對措施。當地干部群眾也合力加入到“文物保護戰”中,巡查排險、排水清淤、堆高防汛沙袋……守護“國保”安全。

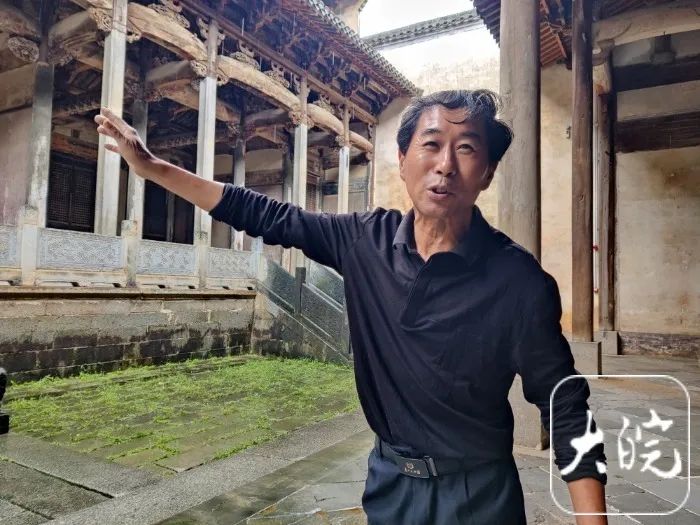

守祠人羅文生講述“‘國保’保衛戰”告捷的情形,自豪之情溢于言表。

6月26日,我們發布了《黃山祖孫三代接力守護“江南第一名祠” 暴雨中守祠人睡覺都掛念“國保”安危》。照片中的羅文生站在這座歷經百年風雨的古祠里向我們講述“‘國保’保衛戰”告捷的情形。盡管略顯疲憊,但自豪之情溢于言表。

6月19日到29日,黃山的雨一直在下,我們始終堅守在現場。在休寧月潭水庫,我們見證700余人徹夜未眠,將1650米護堤加高近半米;在休寧太塘村,我們記錄村干部凌晨發現異樣,救出一家六口的感人故事;在歙縣南屏村,我們采訪干部群眾和志愿者,見證現場清淤消殺、開展災后恢復重建;在黃山北站,我們直擊合肥到黃山首趟臨客列車的安全抵達……

我們真切感受到凝心聚力抗洪救災的強大力量;我們深情記錄“軍民團結、干群同心”的溫暖篇章。

2024年,黃山暴雨注定難忘,我們一直在現場。(中國記協)

請輸入驗證碼