央視新聞5月22日報道 記者從考古隊獲悉,截至目前,安徽淮南武王墩一號墓9個槨室中,北一、二室,西一、二室和東一室發(fā)掘完畢,東二室和南一、二室發(fā)掘也接近尾聲,已提取各類文物3000多件組,以及大量動植物遺存。中室也就是主棺所在的位置,計劃將于6月進行發(fā)掘。

武王墩銅鼎上新

古代禮器再添“標準器”

在博物館里仔細觀察,有些展簽可能會標注“某文物屬于戰(zhàn)國漢代時期”。原因在于戰(zhàn)國和漢代雖屬于兩個朝代,但時間間隔短。尤其是漢代基于楚文化建立起來,很多器物在器型上、工藝上相似,由于缺乏明確的參照標準,給專家學者區(qū)分兩個時代的器物以及考古斷代等增加了難度。

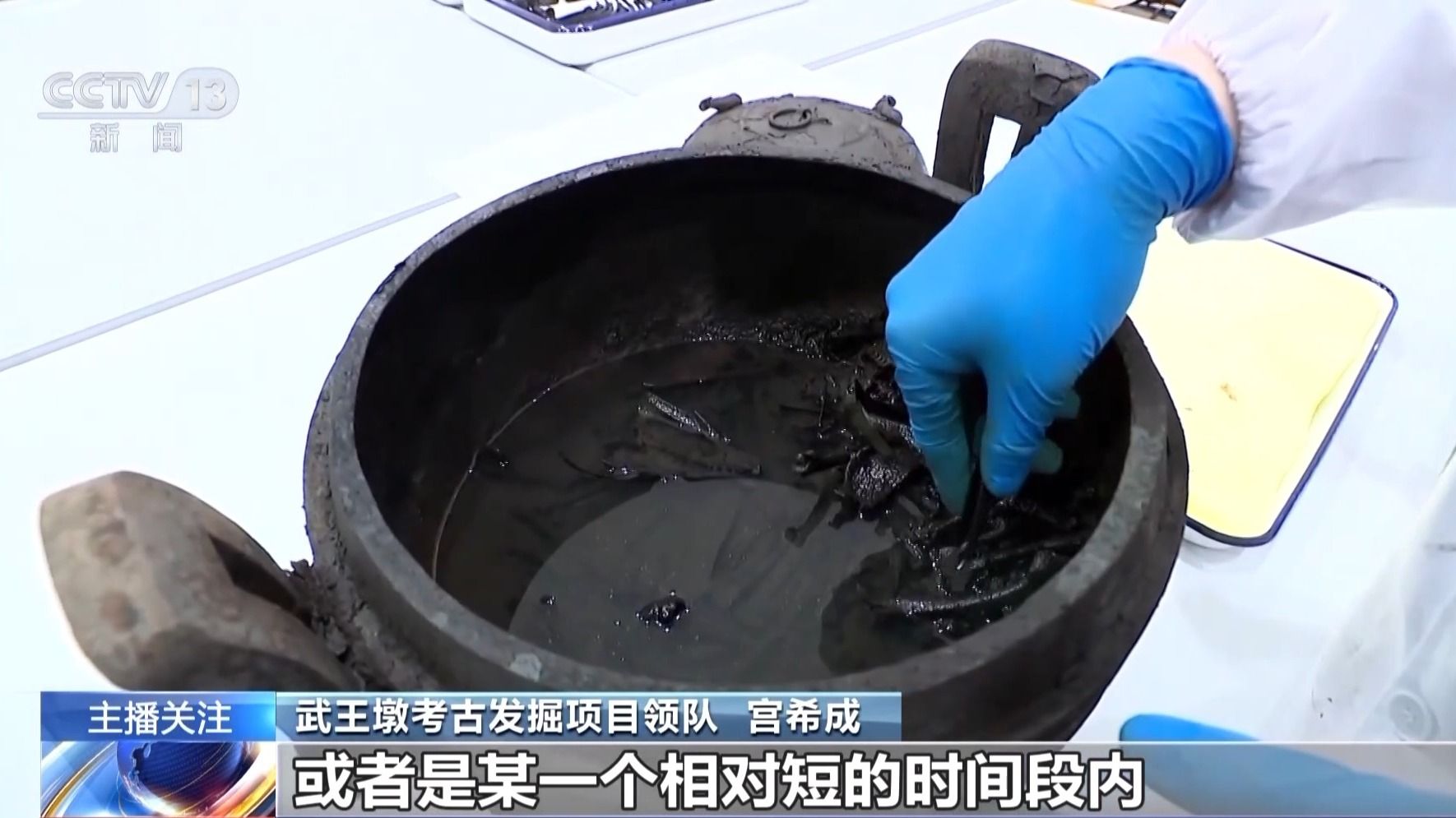

武王墩考古發(fā)掘項目領(lǐng)隊 宮希成:漢初的文物和戰(zhàn)國末期的文物,之所以有的時候分不太清楚,就是它離得太近了,而且變化不太大。過去沒有哪一個墓發(fā)掘之后,能夠很精確判斷到哪一年,或者是某一個相對短的時間段內(nèi),有一些模糊也很正常。

據(jù)介紹,截至目前,武王墩大墓發(fā)現(xiàn)的青銅鼎,在整個墓葬的青銅禮器中,數(shù)量最多,種類最豐富。其時代坐標清晰,這就為研究戰(zhàn)國晚期青銅器藝術(shù),以及漢代青銅器的演變等課題,同時也對其他墓葬的斷代,提供了參考標準。

武王墩考古發(fā)掘項目考古一組組長 張聞捷:基本上它的年代就很精確,所以它可以成為戰(zhàn)國晚期銅器的一個標準器,一個年代的標尺,讓我們知道戰(zhàn)國晚期這個銅器應(yīng)該是長這個樣子。對于楚王這個級別,應(yīng)該用什么樣的鼎,能夠進一步把它完善出來。

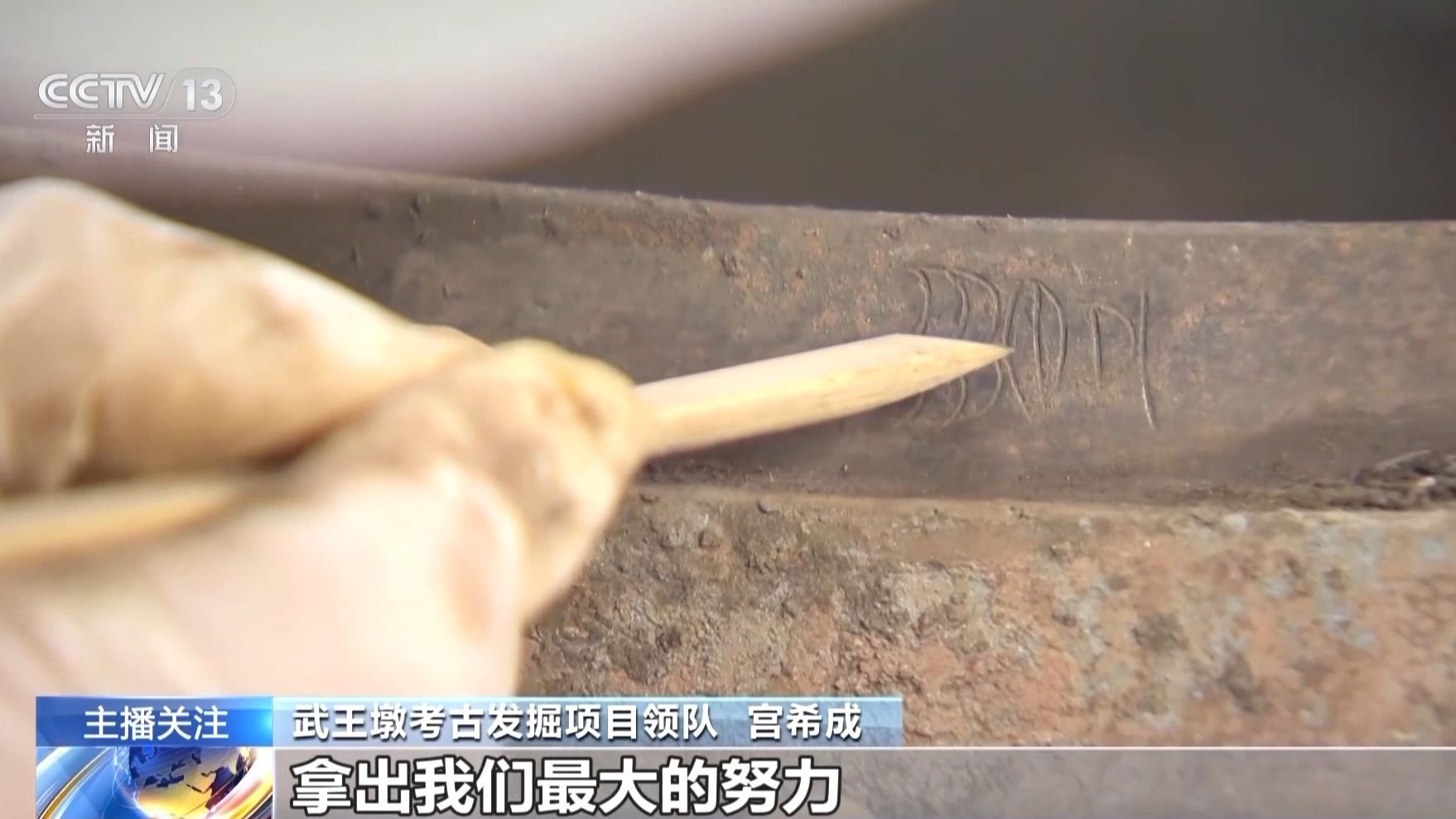

武王墩考古發(fā)掘項目領(lǐng)隊 宮希成:感覺到責任重大,壓力巨大。我們要時刻保持專注,拿出我們最大的努力,能夠讓保存了幾千年的寶貴的遺產(chǎn),能夠在我們手里再展現(xiàn)在世人面前。

中國大鼎排行榜更新

古代文獻《周禮》記載,在用鼎制度方面,天子九鼎、諸侯七鼎、大夫五鼎、士三鼎。再加上列鼎組合里,鼎的大小相次。因此,鼎的體量就有了別樣的意味。

位于體量排行榜第一的,是商代后母戊鼎。高133厘米,口長112厘米,口寬79.2厘米,重量超過832公斤,足以代表高度發(fā)達的商代青銅文化。另外,它的銅錫含量,與戰(zhàn)國時代成書的《考工記》所記鼎的銅錫比例基本相符,可見我國古代青銅文明的內(nèi)在傳承。

國家博物館研究館員 翟勝利:這件大方鼎是我們目前所能見到的商周時期體量最大、重量最大的一件青銅器。分布有各式各樣的紋飾,包括龍紋、獸面紋、虎紋、人面紋、魚紋等,這是名副其實的一件國之重器。

1933年出土于安徽壽縣李三孤堆的鑄客大鼎,通高113厘米,口徑87厘米,重達400公斤,原本屬于東周時期最大最重的青銅鼎。不過,其前足和左腹外壁銘刻的“安邦”二字,繼續(xù)昭示著楚人定鼎天下的雄心壯志。

商代后期的子龍鼎,通高103厘米,口徑80厘米,重達230公斤,鑄造精細,造型雄偉,在商代圓鼎中體積最大,堪稱中國古代青銅鑄造技術(shù)的經(jīng)典之作。

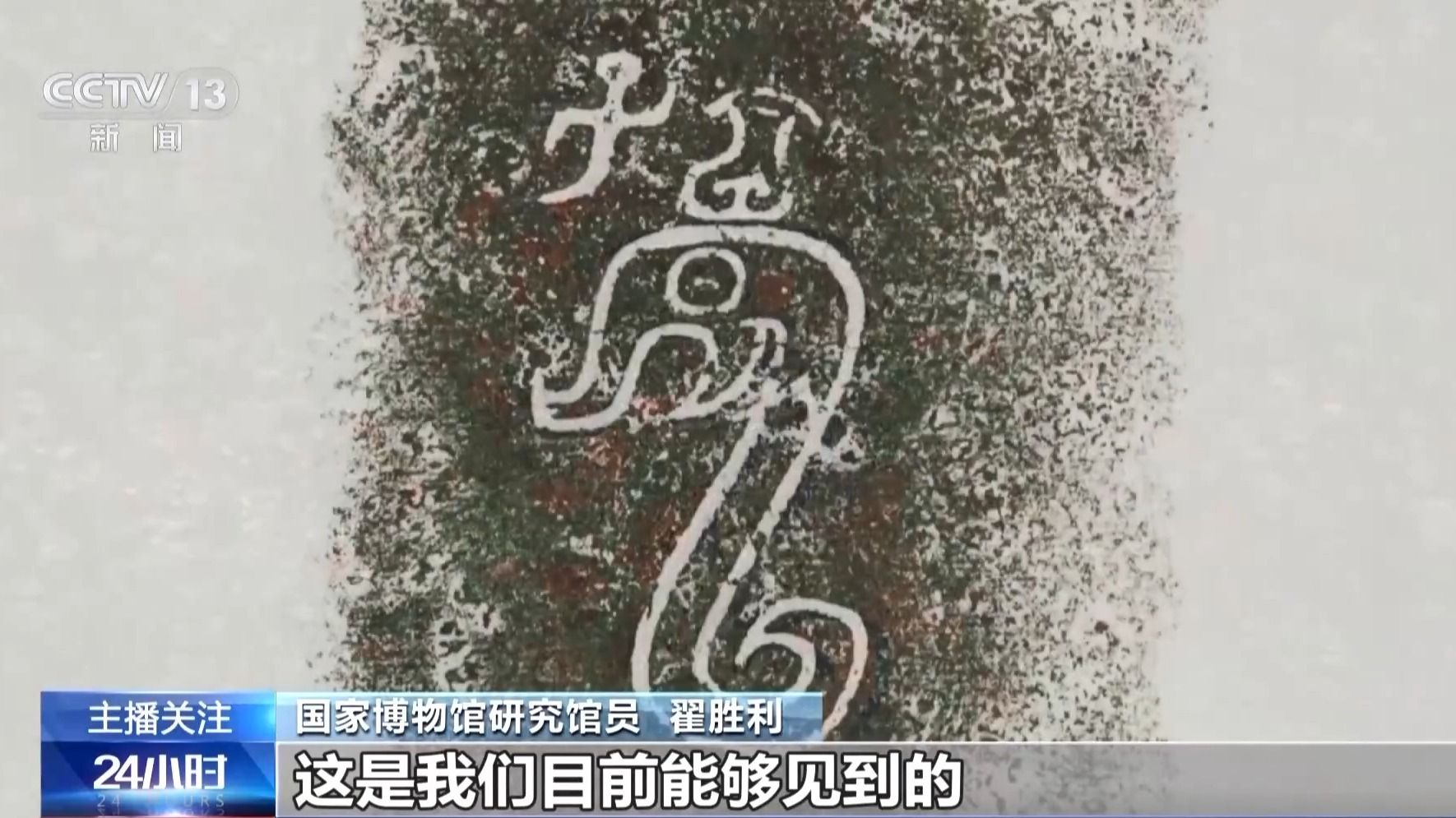

國家博物館研究館員 翟勝利:因為器內(nèi)“子龍”二字的銘文而得名。“子”字比較小,是像個小孩子一樣,兩只胳膊伸開一前一后,好像在奔走。而“龍”字是一個典型的圖案式的象形字,這是我們目前能夠見到的青銅圓鼎上最早的“龍”字。

西周早期的大盂鼎、西周中期的大克鼎,以及西周晚期的毛公鼎,被譽為海內(nèi)三寶。

大盂鼎,重達153千克,內(nèi)鑄長篇銘文共291字,追述周文王、周武王的立國經(jīng)驗,尤其是商人因沉湎于酒以致亡國的教訓。銘文內(nèi)容與《尚書·酒誥》等傳世文獻相吻合,具有極高的文獻價值。

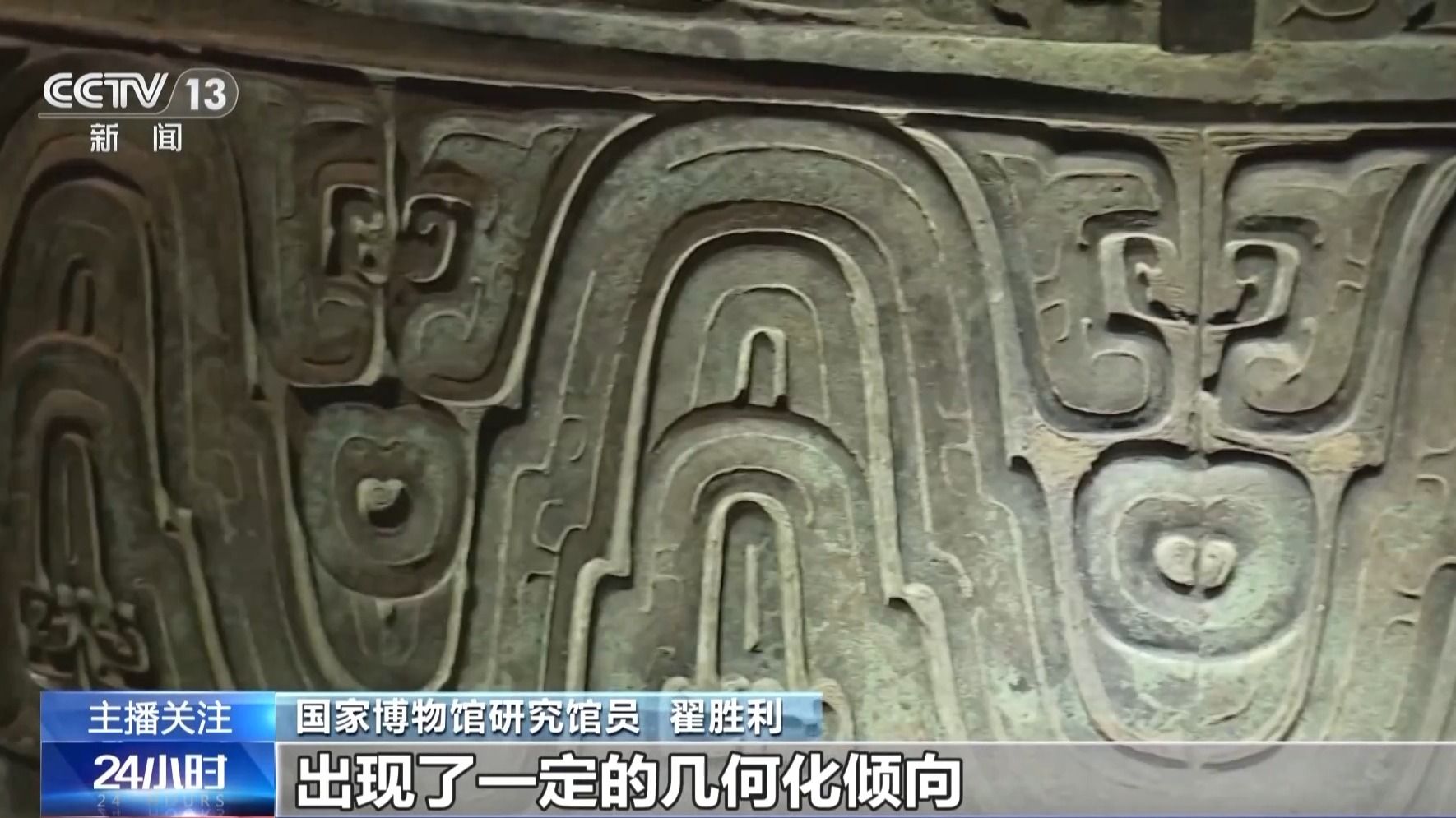

大克鼎,重達201千克,整體紋飾質(zhì)樸簡潔,一改商代晚期以來的華麗繁縟,成為當時社會政治經(jīng)濟文化的變革印記。

國家博物館研究館員 翟勝利:到了大克鼎的時期,也就是大概到了西周中期或者是中晚期,它的紋飾逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楦`曲紋,相對于早期來說出現(xiàn)了一定的幾何化傾向。這是整個西周青銅禮儀文化所發(fā)生的一系列變化當中的一項重要內(nèi)容。

禮是中國傳統(tǒng)文化的重要組成部分,代表了中國古代先哲在改造自然過程中對天地秩序與萬物和諧的體悟。

商周時期是中華傳統(tǒng)禮制發(fā)展的關(guān)鍵時期。作為重要的物質(zhì)文明符號,以鼎為代表的青銅禮器,記錄了歷史的信息,承載著古代文明的深厚內(nèi)涵。

如今,這些國寶重器,陳列在博物館,繼續(xù)向世人展示鐘鳴鼎食的歷史,講述何以文明、何以中國的時代答案。(央視新聞)

請輸入驗證碼