中新網(wǎng)昆明5月2日電 記者2日從云南大學獲悉,該校古生物研究院劉煜、侯先光團隊與德國慕尼黑大學、澄江化石地世界自然遺產(chǎn)管理委員會等單位合作,使用先進的顯微CT掃描、三維建模和虛擬解剖技術(shù),還原了5.2億年前早寒武紀澄江生物群中的長尾螳螂蟲面貌。相關(guān)成果于近日發(fā)表在國際著名學術(shù)期刊《BMC Biology》上。

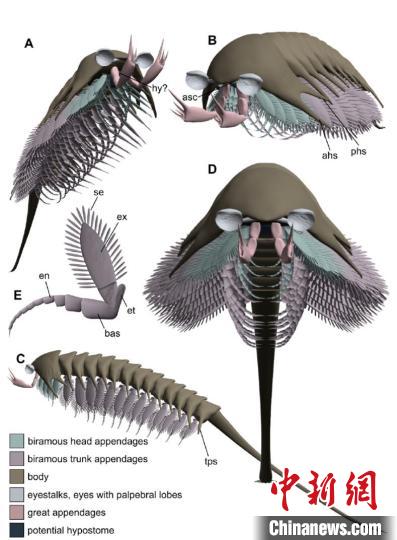

圖為長尾螳螂蟲計算機三維建模效果圖。云南大學 供圖

科研人員介紹,距今約5.2億年前的早寒武紀節(jié)肢動物中有一個特殊分支,它們的第一對附肢不是當今的蜈蚣等節(jié)肢動物頭部常見的觸角,而是一對用于捕食的、強壯的大附肢。它們也因此被稱為“大附肢節(jié)肢動物”。長尾螳螂蟲正是大附肢節(jié)肢動物的一種。

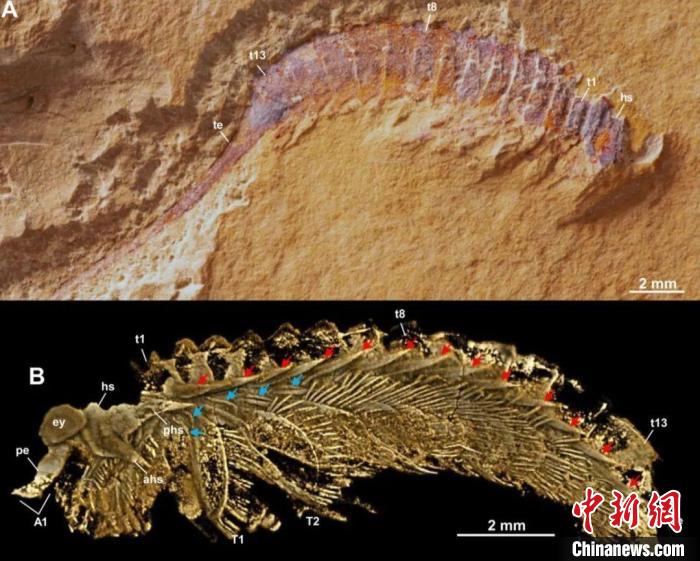

由于材料上的缺乏和技術(shù)上的限制,前人的研究在這類節(jié)肢動物的演化位置方面存在較大爭議。為解決這一問題,云南大學古生物研究院劉煜、侯先光團隊使用顯微CT掃描結(jié)合計算機三維建模和虛擬解剖技術(shù)等,從化石的表面和內(nèi)部提取信息,對澄江生物群中長尾螳螂蟲進行了全面的研究和重新描述,揭示了該物種頭部和腹部的若干形態(tài)細節(jié)。

圖為長尾螳螂蟲CT三維模型。云南大學 供圖

建模結(jié)果顯示,長尾螳螂蟲細長的軀干由13個體節(jié)組成,尾部呈長棒形,末梢有細刺。其頭部分節(jié)情況與其它早期真節(jié)肢動物一致,都具有六個分節(jié):具有一對柄狀復眼的眼節(jié)(即“前骨片”)、一對大附肢的體節(jié)和四個各具一對雙支型附肢的體節(jié)。

此外,研究還顯示,長尾螳螂蟲的雙支型附肢由向遠端逐漸變細的內(nèi)肢和邊緣具有剛毛的片狀外肢組成,其基節(jié)根部附著有一個小的外葉。

請輸入驗證碼