今天是大年三十了,有一件事值得提醒一下:請(qǐng)珍惜這個(gè)大年三十,因?yàn)樗鼘⑹俏磥?年的最后一個(gè)年三十。從2025年到2029 年,連續(xù)5年的除夕都是大年二十九,再想過大年三十就得等到2030年了。

未來五年的年三十都“不見”了

這不是大年三十第一次“消失”了。

從2000年算起,到目前為止有8年都沒有大年三十,分別是2000年、2001年、2003年、2006年、2012年、2013年、2016年和2022年。但這些年份的大年三十只是“消失”了一年,第二年就又回來了,今年則不同,2024年2月9日是近年來最后一個(gè)大年三十,未來5年都只有大年二十九。

未來5年的大年三十,都去哪里了?

都是月亮惹的禍

日子的多和少,其實(shí)和月亮息息相關(guān)。

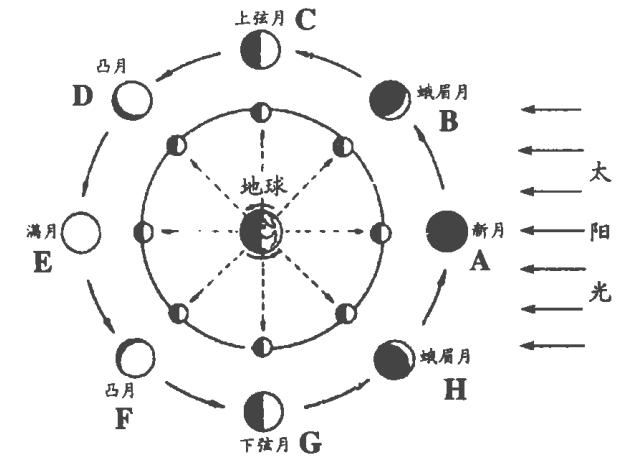

天文學(xué)上把月亮周期性的圓缺變化稱為“月相”,這種變化主要來源于月球、太陽和地球相對(duì)位置的改變。

月球和地球一樣是不發(fā)光、不透明的球體,全靠反射太陽光發(fā)亮。當(dāng)太陽、地球和月球三者大致在一條直線上且月球居中時(shí),月球就以沒有陽光的黑暗半球?qū)χ覀儯藭r(shí)的月相叫做“新月”或“朔”,這一天叫“朔日”,即一個(gè)月中第一個(gè)無月之日,相當(dāng)于農(nóng)歷初一。此后,月亮就開始進(jìn)行一個(gè)完整的周期運(yùn)行。

圖源:參考資料

這月相一個(gè)完整的周期變化,也叫作一個(gè)朔望月。

值得注意的是,一個(gè)朔望月周期并不是一個(gè)整數(shù)。

朔望月的變動(dòng)范圍比較大,從不足29.3天到29.8天多都有可能,為了方便計(jì)算日子,就要有一個(gè)固定數(shù)值,于是就使用朔望月的平均長(zhǎng)度29.530588天。但是天數(shù)必須是整數(shù),同時(shí)要兼顧農(nóng)歷每月初一必須為“朔日”,我國(guó)農(nóng)歷就規(guī)定兩個(gè)“朔”之間的天數(shù)為一個(gè)月,大月為30日,小月為29日,大月和小月分別占六個(gè)月,因而農(nóng)歷一年大約是354天。

農(nóng)歷大小月的排列不固定,連續(xù)兩個(gè)大月或小月也是常事。如果遇到臘月的“朔”到正月的“朔”之間只有29天,即臘月是小月,那大年三十就會(huì)暫時(shí)“缺席”,如果有30天,大年三十就會(huì)按時(shí)出現(xiàn)。

例如,2024年1月11日這天是臘月初一,到2月10日正月初一中間一共有30天,屬于大月,大年三十自然不會(huì)“缺席”;而2025年1月19日是臘月初一,到2月17日正月初一中間只有29天,屬于小月,過完臘月二十九就直接進(jìn)入大年初一了。

從2025年到2029年,臘月到正月之間的天數(shù)都是小月,所以才會(huì)出現(xiàn)連續(xù)5年的除夕大年三十“集體消失”的特殊情況。往后的2031年和2032年,以及2039~2041年的三年時(shí)間,大年三十也會(huì)持續(xù)“隱身”。

不斷變更的除夕

大年三十的“消失”之所以引起人們的關(guān)注,是因?yàn)樵诤芏嗳诵睦铮褪谴竽耆?/p>

實(shí)際上,如今除夕是中國(guó)農(nóng)歷臘月的最后一天,這一天可能是大年三十,也可能是大年二十九,然而在古代,除夕不僅可能不是大年三十,甚至可能不在農(nóng)歷臘月。

這主要是因?yàn)闅v朝歷代的統(tǒng)治者們較看重對(duì)歲首的規(guī)定,也就是以哪個(gè)月份當(dāng)作一年的開始,加上每換一個(gè)朝代,歷法也隨之改變,這就導(dǎo)致新年的起始月份比較混亂,相應(yīng)的,歲末年初的“交接日”(即除夕)也不一致。

具體說來,先秦之初,各國(guó)的歷法還沒有完全統(tǒng)一,歲首的起始時(shí)間也是由各國(guó)自行設(shè)定。據(jù)《史記》記載,夏朝以一月為正月,商朝以十二月為正月,周朝以十一月為正月。到秦統(tǒng)一后,在全國(guó)頒行顓頊歷,以十月為正月,這種用法一直持續(xù)到西漢初年。漢武帝時(shí)期重新修訂歷法,制定了以正月為歲首、正月初一為元日的太陽歷,同時(shí)納入二十四節(jié)氣,改革置閏方式,至此中國(guó)傳統(tǒng)的農(nóng)歷才基本形成。

在那些歲首變來變?nèi)サ哪攴荩匀粴q末年初的“交接日”也變來變?nèi)ァ?/p>

那么我們今天的除夕到底是什么時(shí)候才出現(xiàn)的呢?

“除夕”正式走進(jìn)我們的視野則是到了晉朝。西晉周處的《風(fēng)土志》首次提到“除夕”一詞,說明自晉以后基本形成了“除夕”的概念。

除夕之夜,各相與贈(zèng)送,稱為“饋歲”;

酒食相邀,稱為“別歲”;

長(zhǎng)幼聚飲,祝頌完備,稱為“分歲”;

大家終夜不眠,以待天明,稱曰“守歲”。

由此可以看出,晉朝的除夕活動(dòng)和我們今天的除夕大抵相似。除夕夜合家團(tuán)聚,吃喝玩樂以及守歲的習(xí)俗也一直延續(xù)到現(xiàn)在。除夕作為節(jié)日發(fā)展到隋唐,成為全民參與的年終大節(jié),和我們今天的除夕同義。

那么,即使古時(shí)“除夕”專指哪天不確定,古時(shí)的人就不過“辭舊迎新日”嗎?

雖然古時(shí)的“除夕”是否和現(xiàn)代一樣,專指農(nóng)歷臘月的最后一天尚不確定,但可以肯定的是,盡管在過去歲首存在差異,但古人會(huì)選擇在新舊交接的時(shí)間點(diǎn)舉行祭祀百神和先祖的祭祀活動(dòng)驅(qū)邪迎福,算是“除夕”的雛形。

只不過那時(shí)候還不叫除夕,而叫做“蠟(zhà)祭”和“臘祭”。

先說蠟祭。蠟祭是比較古老的農(nóng)業(yè)歲時(shí)遺俗,主要在郊外和田間進(jìn)行。天子帶領(lǐng)臣下和民眾對(duì)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的農(nóng)神進(jìn)行祭祀,歡慶農(nóng)業(yè)豐收的同時(shí)報(bào)答包括益蟲在內(nèi)的眾神對(duì)收成的保障。

蠟祭之后,就是全民放假了。人們不再勞作,可以享受過年的娛樂和清閑。從這個(gè)角度看,這和現(xiàn)代除夕之后人們迎來假期很相似。

再來說臘祭。這里的“臘”指的是臘肉,是古時(shí)用獵獲的動(dòng)物制成的祭品。臘祭主要是進(jìn)行祭祖活動(dòng),包括答謝五祀(門神、戶神、土神、灶神、路神)和各自祖先的保佑恩賜,祈愿來年風(fēng)調(diào)雨順。

蠟祭和臘祭原本是兩個(gè)獨(dú)立的祭祀活動(dòng),分開舉行,互不干擾。到了春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)代,隨著社會(huì)巨變、“禮崩樂亂”,加之蠟祭和臘祭日期相臨近,兩者逐步合二為一,統(tǒng)稱“臘祭”,成為一個(gè)酬拜百神、祭祀祖先、歡慶豐收的年終綜合性節(jié)慶。

《史記·天官書》記載:“臘明日,人眾卒歲,一會(huì)飲食,發(fā)陽氣,故曰初歲。”可見臘日(舉行臘祭的那一天)是年終祭祀的終點(diǎn),相當(dāng)于如今的除夕。如果要看各朝的臘日,就要根據(jù)歲首月份往前推才能得出。以周朝為例,十一月是正月,大致可以推斷它的臘日的月份應(yīng)該是孟冬十月。到漢代,官方就正式確定了臘日的日期,為冬至后第三個(gè)戌日。

需要說明的一點(diǎn)是,現(xiàn)在年三十與大年初一在時(shí)間上前后相接,但臘日與正旦(正月初一)并沒有嚴(yán)格遵循這一規(guī)矩,唯一相同和不變的是二者都有送舊迎新的性質(zhì)。

我們也不必過于糾結(jié)大年三十的有無,即便有的年份少了“年三十”,但年味不會(huì)少,過年的習(xí)俗和歡樂團(tuán)聚氛圍也不會(huì)少。

據(jù)中國(guó)新聞周刊

請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼