大皖新聞訊 可持續(xù)的燃料和氧氣供應(yīng)是人類在月球建立地外定居點的必要條件。在地球上,通過光伏和電催化相結(jié)合,并以二氧化碳(CO2)和水為原料,科研人員已經(jīng)成功實現(xiàn)人工合成碳?xì)淙剂虾脱鯕狻R虼嗽摷夹g(shù)被認(rèn)為是實現(xiàn)地外燃料和氧氣供應(yīng)的潛在方案之一。近年來隨著月球探測的快速進(jìn)步,研究人員發(fā)現(xiàn)月球表面具有可觀的二氧化碳和水儲量,進(jìn)一步證實了該設(shè)想的可行性。然而,目前缺乏有效的催化劑、復(fù)雜的催化劑合成工藝等因素使得電催化CO2轉(zhuǎn)化似乎只能在地外空間以實驗室規(guī)模進(jìn)行,所得燃料和氧氣產(chǎn)率太低,遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足人類的需求。

2021年,南京大學(xué)作為中國空間技術(shù)研究院牽頭的聯(lián)合團(tuán)隊組成單位之一,獲得第一次發(fā)放的月球樣品。針對以上目標(biāo),近日中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)熊宇杰教授/龍冉教授等作為協(xié)作團(tuán)隊,與南京大學(xué)鄒志剛院士/姚穎方教授團(tuán)隊緊密協(xié)作,發(fā)現(xiàn)“嫦娥五號”取回的月壤可以進(jìn)行原位資源化利用(ISRU),作為電催化劑驅(qū)動地外燃料和氧氣的生產(chǎn)。他們與中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)江俊教授、羅毅教授和楊金龍院士合作,進(jìn)一步展示了利用機(jī)器人實現(xiàn)從催化劑制備到地外燃料和氧氣生產(chǎn)的全過程無人化操作。這種高效的地外燃料和氧氣生產(chǎn)系統(tǒng)有望推動人類文明向地外定居點發(fā)展。這項研究由中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、南京大學(xué)、中國空間技術(shù)研究院合作完成,相關(guān)成果已發(fā)表在國際學(xué)術(shù)期刊《國家科學(xué)評論》(National Science Review)上。

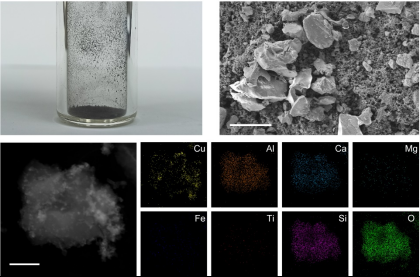

圖1.“嫦娥五號”返回月壤樣品。

此次的“嫦娥五號”取回的月壤(月球樣品由國家航天局提供,樣品編號:CE5C0400),是自1976年前蘇聯(lián)Luna 24任務(wù)以來第一個從月球帶回的月壤樣品。鑒于該工作的主要目的是實現(xiàn)月壤的原位資源化利用,研究人員以月壤作為催化劑,直接在月壤上負(fù)載銅,用于電催化CO2轉(zhuǎn)化測試。研究發(fā)現(xiàn)低電壓輸入下,銅負(fù)載月壤在CO2供氣條件下的電流密度明顯高于Ar供氣條件下,表明了月壤作為該反應(yīng)催化劑的巨大潛力。核磁共振與氣相色譜檢測證明該反應(yīng)的主要產(chǎn)物為氫氣、甲烷和一氧化碳。

在確定了月壤原位資源化利用作為催化劑的潛力后,研究人員進(jìn)一步分析月壤在電催化過程中的主要活性成分,以優(yōu)化碳?xì)淙剂系倪x擇性。首先經(jīng)過多種表征測試,確定了其主要成分為輝石、斜長石、橄欖石和鈦鐵礦。研究人員發(fā)現(xiàn)輝石是月壤作為電催化劑的主要活性成分,進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)輝石中的硅酸鎂具有優(yōu)異的電催化二氧化碳轉(zhuǎn)化活性。隨后,通過在硅酸鎂上負(fù)載銅,實現(xiàn)了高效的甲烷(產(chǎn)生速率為0.8 mL/min)和氧氣(產(chǎn)生速率為2.3 mL/min)生產(chǎn)。該性能可以與地球上現(xiàn)有的電催化劑性能相媲美,展現(xiàn)出了月壤資源化利用的巨大潛力。

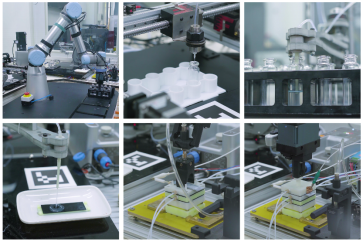

圖2.電催化CO2轉(zhuǎn)化系統(tǒng)中催化劑制備到地外燃料和氧氣生產(chǎn)的全過程無人操作。

此外,鑒于地外空間有限的勞動力資源,開發(fā)全自動的電催化CO2轉(zhuǎn)化系統(tǒng)尤為關(guān)鍵。受限于較為復(fù)雜的工藝流程,二氧化碳轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的無人操作被認(rèn)為是實現(xiàn)該技術(shù)在地外應(yīng)用的瓶頸之一。因此,該研究團(tuán)隊將電催化CO2轉(zhuǎn)化系統(tǒng)盡可能地簡化,以滿足機(jī)器人系統(tǒng)的操作需求,實現(xiàn)了該系統(tǒng)中催化劑制備、電解槽組裝與電催化反應(yīng)的全自動無人操作。

中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)熊宇杰教授、江俊教授、龍冉教授與南京大學(xué)鄒志剛教授、姚穎方教授為該論文的共同通訊作者。中國科大博士研究生鐘元、劉敬祥特任副研究員與朱青特任副研究員為該論文共同第一作者。該項目得到了由中國空間技術(shù)研究院牽頭的聯(lián)合團(tuán)隊汪衛(wèi)華院士和姚偉研究員的大力支持,得到了國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)基金委的資助。

大皖新聞記者 陳牧

編輯 張大為

請輸入驗證碼