新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 據中國載人航天工程辦公室消息,北京時間2022年4月16日0時44分,神舟十三號載人飛船與空間站天和核心艙成功分離,神舟十三號航天員乘組在空間站組合體工作生活了183天,刷新了中國航天員單次飛行任務太空駐留時間的紀錄。神舟十三號載人飛船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回,航天員翟志剛、王亞平、葉光富即將踏上回家之旅。“神十三”返回最大的看點是什么?空間天氣研究對航天有哪些重要意義?日前,中國科大教授、博導,國家杰出青年基金獲得者雷久侯對此進行了解讀。

問:此次“神十三”返回最大的看點是什么?

答:神舟13號返回的最大看點之一是首次運用快速返回技術。以往的神舟飛船要想返回地球,先要在天上轉上一天大約十幾圈,這期間只有一次機會脫離原來的運行軌道,進入預定返回軌道,這種就叫定時、定點返回。但是神舟13號可以快速返回,且只需幾圈、幾個小時即可進入返回軌道,既縮短了航天員等待時間,也提高了返回舒適性,而且對我國空間站建成后常態化運營幫助非常大。

神舟13號的快速返回關鍵技術已經得到驗證。神舟飛船返回過程要經歷4個階段:制動減速、大氣層外自由滑行、再入大氣層、回收著陸。俄羅斯聯盟號飛船總體返回時間約為3~4小時,我國之前神舟飛船需要1天多。但如果從飛船與空間站脫離后的制動點火開始算,俄羅斯聯盟號飛船需要大約56分鐘著陸,而我國神舟飛船其實只需要約48分鐘,比聯盟號還能少7~8分鐘。

問:空間天氣研究對航天有哪些重要意義?

答:空間天氣研究對低軌道衛星運行非常重要,比如空間站和神舟飛船,因為在這個高度雖然大氣密度非常稀薄,但航天器運行非常快,8公里每秒左右,這樣大氣密度對低軌道衛星產生可觀測到的阻力,也影響衛星壽命。

太陽爆發/地磁暴期間,高層大氣會被加熱。高層大氣密度會迅速上升,導致低軌道上航天器的阻力增加,從而改變航天器的正常運行軌道,增大航天器定軌和軌道預測的誤差。

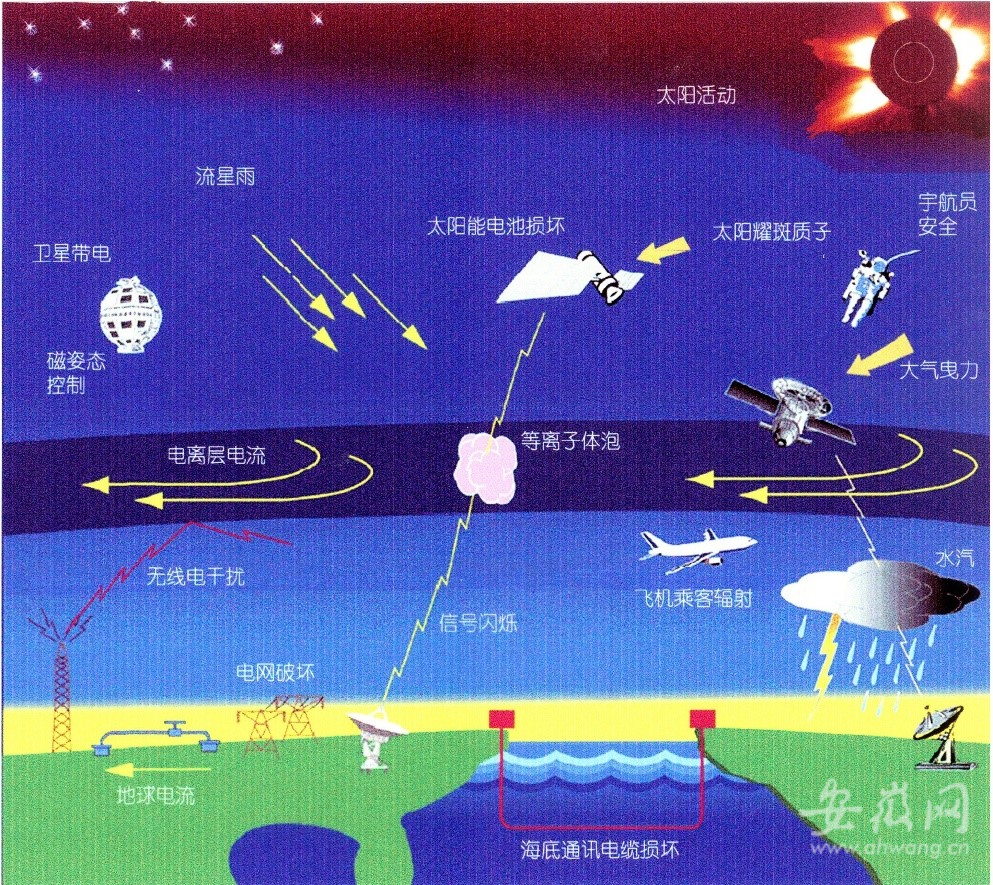

影響載人空間站運行和航天員飛行安全的空間環境,包括高能帶電粒子輻射環境和高層大氣環境及流星體環境等。這些環境變化,主要受太陽活動和地磁活動制約。如產生太陽質子事件,引起高能輻射環境變化等。這些因素,不單對低軌道衛星,同時對高軌道衛星,比如同步衛星都會產生重要影響。因此,進行空間天氣研究和預報是很有必要的。

問:在空間站開展實驗有哪些優勢?

答:空間站所處的軌道,相對于地面,有諸多優勢:微重力、強輻射環境,以及極端溫度、高真空等極端條件,相比無人探測器還具有航天員可以參與實驗操作、實驗設備可維護升級、實驗樣品可返回、在軌運行時間長等優勢。而且,空間站處在特定的軌道高度,便于進行天文、地球觀測和空間物理研究。

由于大氣的吸收和氣溶膠散射等影響,導致我們無法在地面對來自太陽系甚至宇宙中各種射線比如X射線、紫外線、紅外線、氣輝等,進行相關光學觀測。同時,在空間站自上而下進行地球和空間觀測也有明顯優勢,因為空間站在一定的軌道傾角下繞地球高速運動,而地球同時在進行自轉,這樣在空間站就可快速對地球進行大范圍觀測,這也是地面觀測無法做到的。

問:在神舟系列任務中高校科研和科教所起到哪些作用?

答:在空間站進行太空授課不僅拉近了民眾和航天的距離,更在廣大青少年心中種下了“科技強國”的種子。作為一名高校教師,通過我國北斗、神舟、天問等系列航天任務開展教學,學習傳承“兩彈一星”精神,可以增強青年學子建設科技強國、航天強國以及進軍“深地”、“深空”任務的責任和擔當。

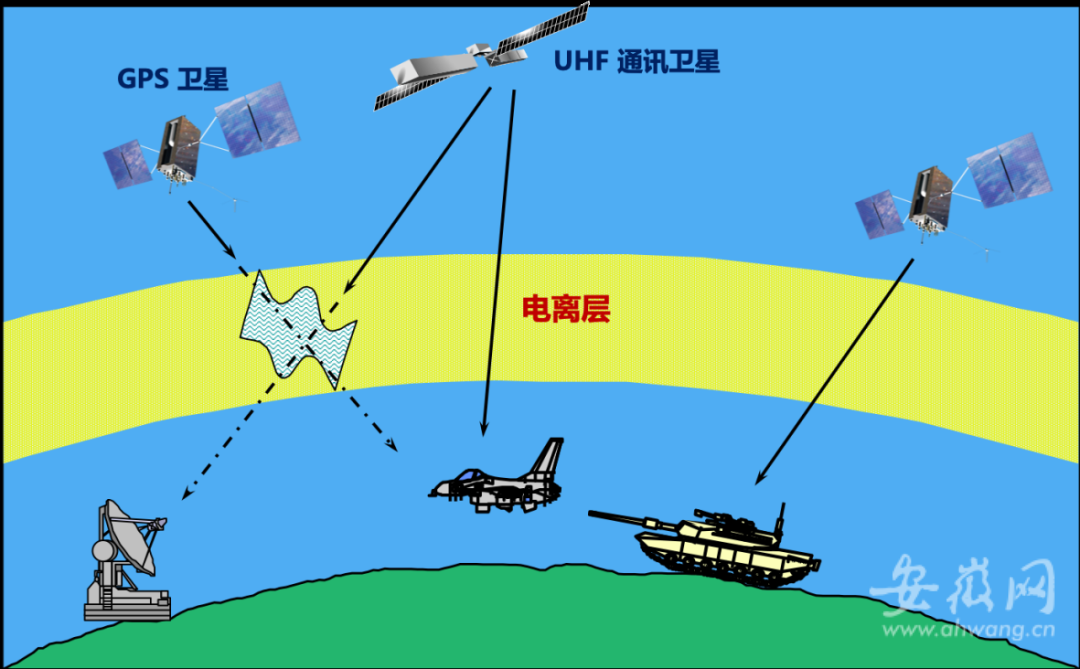

借助我國“北斗”的觀測優勢,我們科大團隊創新地建立了中國中部區域GNSS北斗電離層短基線觀測網。根據天宮、神舟等飛行器的觀測,進行了高層大氣密度衛星軌道影響的研究。這些研究成果都是我們課堂教學和科普非常好的素材,也詮釋了國家戰略的需求。

問:目前空間站有哪些相關技術系統?其成果如何助力未來的觀測和研究?

答:目前天和核心艙已經搭載多個空間儀器,問天和夢天實驗艙還會有空間科學相關的載荷。這些科學儀器將用于監測太陽活動,以及太陽的爆發活動引起地球磁場、電場、輻射、等離子體等的一系列連鎖反應。

我們知道,太陽一打“噴嚏”,地球就會患上輕重不同的“感冒”。 伴隨太陽表面的爆發,一般地球會受到多輪攻擊:電磁輻射增強(耀斑,8分鐘左右達到地球)、高能粒子流(1小時左右到達地球)以及從太陽日冕拋射出的高速等離子體云。

上述過程會引起地球的電離層和高層大氣的一系列變化。電離層因此變得坑洼不平、薄厚不一。全球衛星定位系統的信號會發生劇烈的抖動,嚴重時影響定位精度甚至導致完全失效。高層大氣會被加熱,高層大氣密度會迅速上升,導致低軌道上航天器的阻力增加,從而改變航天器的正常運行軌道,增大航天器定軌和軌道預測的誤差。高能粒子與地球的大氣分子相互作用,產生大量的“次級輻射”,使得跨越南北極區飛行的乘客和機組成員經受數倍的輻射計量增強。

通過空間站以及其他衛星觀測,提升我們對整個空間天氣鏈條物理過程的認識,同時基于這些觀測和理解,構建更高精度模型,反過來服務于空間站、低軌飛行器的軌道預報等,從而轉化到實際應用之中。

問:對我國航天事業發展的見證和對未來的暢想?

答:我回國已經11年,深切感受和見證了我們國家航天和空間科學的蓬勃發展。

我國是一個空間大國,正處于向空間強國邁進的關鍵階段。現已先后開展了北斗、載人航天、嫦娥工程、火星探測等計劃,其中嫦娥四號實現了人類首次月球背面的著陸巡視探測,嫦娥五號在人類時隔44年后再一次采集月球樣品并成功帶回地球。2020年7月發射的“天問一號”通過一次任務實施火星的“繞、落、巡”探測。此外,除了空間站,國家同時積極論證無人/載人月球探測、小行星采樣返回、火星采樣返回、木星系探測、太陽系邊際探測等重大航天任務。航天人正一步一個腳印,在浩瀚太空中不斷刷新“中國高度”。隨著中國航天事業的快速發展,中華民族探索太空的腳步會邁得更大、更遠。

我國已經在空間科學的衛星觀測方面取得長足進步,并逐步改變過去長期依賴國外衛星觀測資料開展研究的現狀。我們需要清醒認識到,基礎研究方面離國際領跑水平還有比較大的差距,還有相當長的路要走。青年科學家希望在高層大氣密度反演、建模,以及導航定位方向貢獻自己的力量。

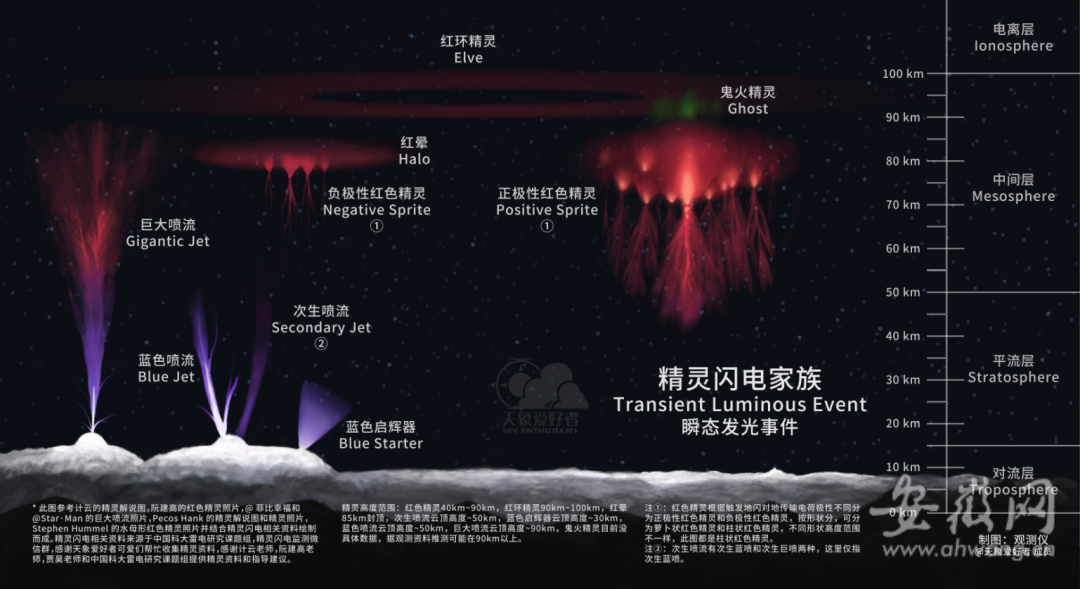

我們課題組的一位博士后利用國際空間站的觀測開展了一項工作。這項工作基于自主研發的混合長基線天電陣列, 結合搭載在國際空間站上的大氣-空間相互作用光學探測器(ASIM), 對雷暴過境期間發生在我國華南地區的強雷暴過程進行分析, 首次揭示了雷暴云頂放電的光學特征包括云頂放電信號負極性NBE導致的藍色噴流,并誘發紅環精靈等低電離層擾動特征。希望后續能利用我們國家自己的空間站這個好的空間觀測平臺,開展高層大氣、等離子體、電磁效應方面觀測,研究高層大氣變化特性,閃電活動、雷暴重力波,以及電離層不規則體之間耦合等前沿課題。

新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 陳牧

編輯 王翠

請輸入驗證碼