凡本報記者署名文字、圖片,版權均屬新安晚報所有。任何媒體、網站或個人,未經授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表;已授權的媒體、網站,在使用時必須注明 “來源:新安晚報或安徽網”,違者將依法追究法律責任。

安徽網 大皖客戶端訊 記者從中國科大獲悉,北京時間10月9日凌晨兩點,中國科學技術大學季恒星教授團隊和趙忠教授團隊的兩項科研成果在國際頂尖雜志《科學》上刊發,兩個科研成果分別是新型電極材料助力鋰電子電池快充技術,以及科學家發現植物干細胞廣譜抗病毒機制。

成果一 電動汽車未來可在10分鐘左右充滿電

電動汽車愈發受到市場青睞,但漫長的充電時間也讓人望而卻步。傳統燃油汽車僅需五分鐘即可滿油增程500 公里,而目前市售最先進的電動汽車則需要“坐等”充電一小時才能達到同樣的增程效果。發展具有快速充電能力的大容量鋰離子電池一直是該行業的重要目標。記者了解到,一項最新研究突破使該目標更加接近。中國科學技術大學季恒星教授研究組與合作者們在新型鋰離子電池電極材料研究方面取得重大突破:全新設計的黑磷復合材料使兼具高容量、快速充電且長壽命的鋰離子電池成為可能,該成果在《科學》發表。

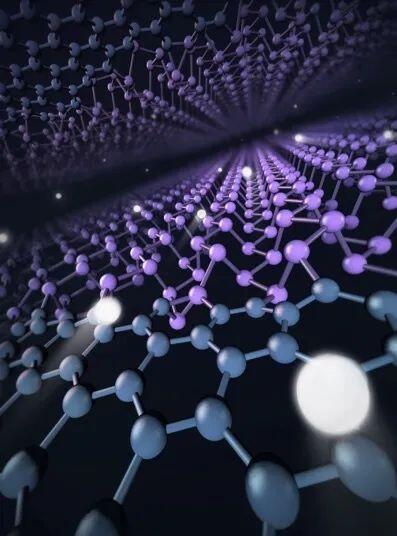

通過碳磷共價鍵連接在一起的黑磷復合材料具備更加穩定的結構和更高的鋰離子傳輸能力。美術設計:董逸涵,石千惠,梁琰

黑磷復合材料達到性能上的突破

季教授介紹,他們的研究結果是關于一款用在鋰離子電池當中的新型電極材料。大家對于鋰離子電池都不陌生 ,它是一款改變了人們生活方式的發明。人們希望手機越來越輕薄,而決定手機是否輕薄的一個關鍵因素,就是電池的體積和重量。人們希望電動汽車充電的時間和燃油車加油的時間相當。但目前最好的技術,讓電動汽車充 滿電的時間也在一個小時左右,達不到我們對于這些產品性能上的預期。

如果想提高電池充電的速度,就需要一款充電的電化學反應速度很快的材料。其中一個非常重要的判斷標準就是電極材料傳導電子和離子的能力是否夠強。“我們希望能夠發現一款既能在綜合性能指標方面給行業以期待 ,又能適應工業化電池生產流程的電極材料。”季恒星教授說。

論文第一作者金洪昌博士介紹:“能量通過鋰離子與電極材料的化學反應進出電池,因此電極材料對鋰離子的傳導能力是決定充電速度的關鍵;另一方面,單位質量或體積的電極材料容納鋰離子的多少也是一個重要因素。 “

基于前人的研究,團隊研究人員發現,黑磷是一個優異的選擇。首先,它的理論容量非常高,僅次于單晶硅或金屬鋰。同時,作為一款半導體材料,它傳導電子的能力也很強。另一方面,黑磷具有層狀的結構,鋰離子可以在黑磷片層的層間快速傳導,這三方面的優異性質,讓黑磷成為一款非常有潛力的、能夠實現鋰離子電池快充的電極材料。

但理想很豐滿,現實比較骨感。目前一系列的研究報道發現,黑磷的綜合性能指標跟預期有一定的差距。

為解決這樣的問題,團隊研究人員一方面把黑磷跟石墨通過碳磷共價鍵的方式連接在一起,使它的結構更加穩定,鋰離子進入黑磷顆粒的過程更加容易,這樣就極大地提高了原本可能受限的鋰離子傳導。另一方面,他們給這個復合材料穿上了一層衣服,讓電極在周圍充滿電解液的環境下,界面更穩定,更適合鋰離子的進入。在這兩個層面的界面優化下,這款黑磷復合材料達到了性能上的突破。

十分鐘左右充滿電行駛五百公里

“我們采用常規的工藝路線和技術參數將黑磷復合材料做成電極片。實驗室的測量結果表明,電極片充電9分鐘即可恢復約80%的電量,2000次循環后仍可保持90%的容量。”共同第一作者,中國科學院化學研究所的辛森研究員介紹說,”如果能夠實現這款材料的大規模生產,找到匹配的正極材料及其他輔助材料,并針對電芯結構、 熱管理和析鋰防護等進行優化設計,將有望獲得能量密度達350瓦時/千克并具備快充能力的鋰離子電池。”

具備能量密度350瓦時/千克的鋰離子電池能夠使電動汽車的行駛里程接近1000千米,而特斯拉Model S滿電后 的行駛里程為650千米。而快速充電能力將使電動汽車的用戶體驗上升一個臺階。

“在綜合考慮壓實密度,面負載量等工業界比較關心的一系列技術指標的前提下,我們有可能讓電動汽車在10 分鐘左右的時間內充滿電,并能行駛約500公里。”季恒星教授表示,帶著這樣的一個愿景,科研團隊還有大量的工作要做,尤其是在基礎研究層面和規模化制備技術方面,但是他們對未來充滿了希望。

在新技術的基礎上,團隊將在基礎研究層面和規模制備技術方面繼續探索。“深入認識電極材料的微觀結構、 理化性質和電化學反應過程等基礎科學問題,掌握以界面工程為例的化學手段,同時了解產業界對核心材料的性 能需求是實現電池技術突破,推進相關領域如消費電子、電動汽車行業發展的必備條件。”季教授說道,“我們將在現有基礎上持續努力,使論文中的研究結果更加貼近電池產業的要求。”

成果二 科學家發現植物干細胞廣譜抗病毒機制

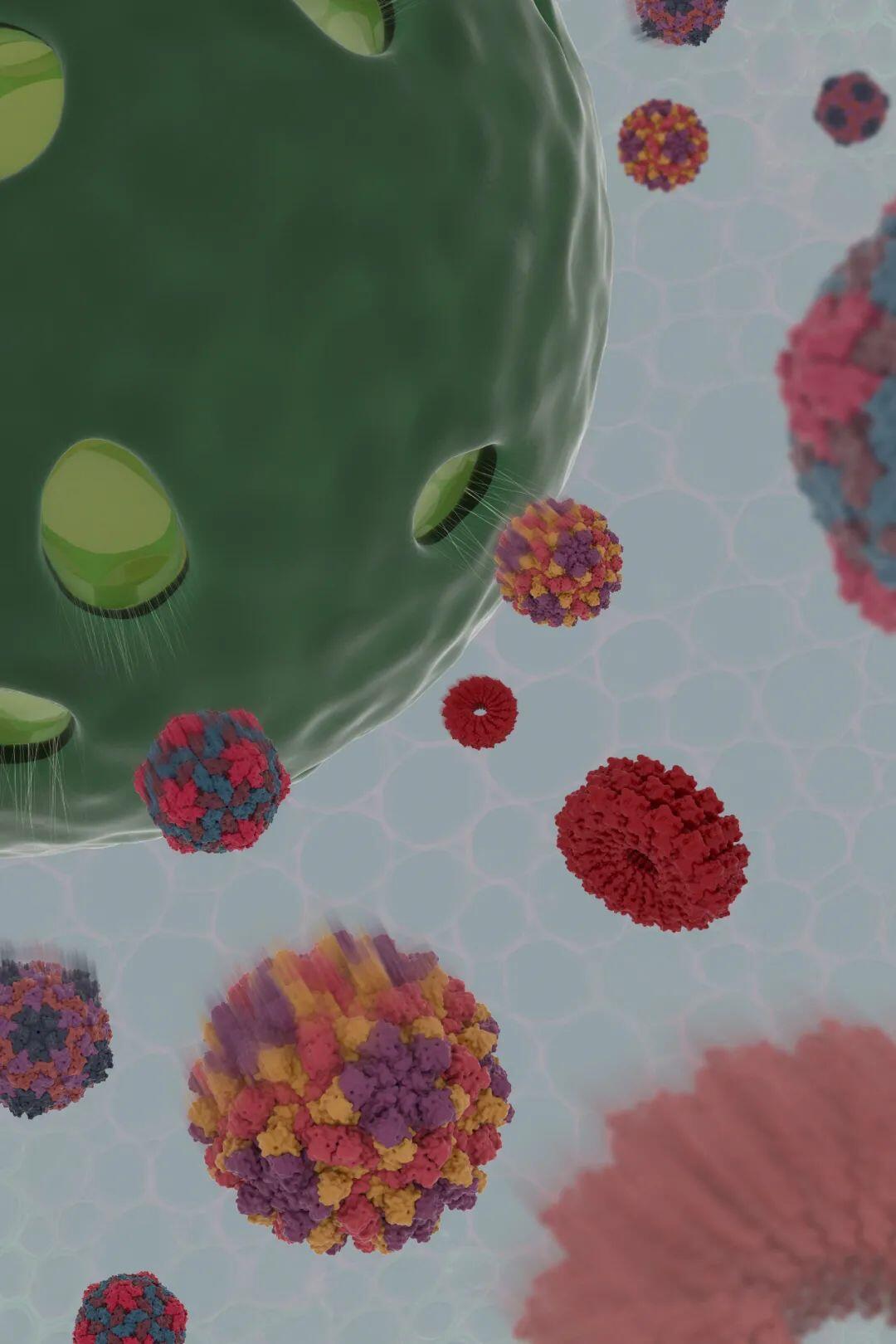

中國科學技術大學生命科學學院趙忠教授團隊通過發育生物學和植物病毒學兩個領域的交叉研究,找到了植物干細胞免疫病毒的關鍵因子—WUSCHEL(WUS)蛋白,揭示了植物干細胞的廣譜抗病毒機制。該成果發表在《科學 》雜志上。

植物干細胞廣譜抗病毒機制示意圖。美術設計:馬子頌,梁琰 目前,植物病毒病害已經成為農業生產中的第二大病害,植物一旦染上病毒將帶來毀滅性的后果,比如在水稻中由稻飛虱傳播的病毒(條紋葉枯病和黑條矮縮病)一旦爆發,輕則減產16%左右,重則絕收。

植物干細胞廣譜抗病毒機制示意圖。美術設計:馬子頌,梁琰 目前,植物病毒病害已經成為農業生產中的第二大病害,植物一旦染上病毒將帶來毀滅性的后果,比如在水稻中由稻飛虱傳播的病毒(條紋葉枯病和黑條矮縮病)一旦爆發,輕則減產16%左右,重則絕收。

盡管國內外研究人員已經從多個角度進行了大量的研究,包括RNA干擾,細胞自噬和植物激素等途徑,但是對于植物干細胞存在廣譜抗病毒能力的原因仍然不清楚。由于病毒種類繁多,已知的植物病毒就有1000多種,現有的抗病毒手段只能針對少數的病毒,且隨著病毒不斷進化,抗性也會逐漸減弱。“莖尖脫毒”是少有的可以應用 于大多數植物、清除體內病毒的最有效的生物技術,但其深層機理一直未被揭示。

中國科學技術大學趙忠團隊另辟蹊徑,以傳統的莖尖脫毒技術為靈感來源,歷經8年潛心研究,發現WUS是一個 存在于植物干細胞中的關鍵抗病毒蛋白。干細胞內的WUS是一個非常保守的蛋白,從低等植物到高等植物中普遍 存在。這個蛋白受病毒感染誘導,并且通過直接抑制一類甲基轉移酶基因,影響了細胞參與蛋白質合成的主要細胞器-核糖體的組裝,從而降低了蛋白質合成速率。這將直接導致病毒不能利用植物細胞完成自身蛋白質的翻譯 ,以及病毒的復制和組裝的過程,從而抑制了病毒的傳播。

同時,WUS蛋白也可以成為其他細胞抵抗病毒的“利器”,研究人員在植物其它細胞中表達WUS蛋白,可以保護植物免受病毒的感染。同時研究人員還檢查了多種病毒,并證實WUS蛋白均可以抑制這些病毒對植物細胞的感染 ,說明WUS蛋白介導的干細胞病毒免疫具有廣譜性。

這項工作研究了植物分生組織存在的廣譜抗病毒免疫活性,第一次發現在病毒抗性和分生組織維持基因之間存 在如此精確的分子連接。同行專家評論:“此研究解決了一個長期存在且備受關注的問題,是植物病理學和植物發育領域的一個開創性研究。”

下一步,研究團隊計劃怎樣將其應用到育種中,基于蛋白質人工進化技術,篩選高抗病蛋白,并利用生物技術轉入多種作物中,以得到廣譜高抗病的作物新品種。團隊研究人員表示, WUS作為一個保守的干細胞調節蛋白,其同源蛋白存在于多種植物中。WUS蛋白介導的廣譜抗病毒機制可以為多種作物抗病毒防治提供一個新的研究思路 ,可能為解決全球糧食穩產帶來新曙光。

范瓊 李曉曦 趙小娜 胡冬寅 新安晚報 安徽網 大皖客戶端記者 陳牧

新安晚報、安徽網、大皖新聞有獎征集新聞線索,可以是文字、圖片、視頻等形式,一經采用將給予獎勵。

報料方式:新安晚報官方微信(id:xawbxawb),大皖新聞“報料”欄目,視頻報料郵箱(baoliao@ahwang.cn),24小時新聞熱線:0551-62396200。

請輸入驗證碼