凡大皖新聞記者署名文字、圖片,版權均屬新安晚報社所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人,未經(jīng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發(fā)表;已授權的媒體、網(wǎng)站,在使用時必須注明 “來源:大皖新聞”,違者將依法追究法律責任。

活到老,學到老,老年人在老年大學里,不斷學習,勇于革新;學習使人進步,孩子們在各類培訓班里,努力學習知識、提高技能、掌握本領。

作為中流砥柱的年輕人,自然也不甘落后,學刺繡、彈古琴、做版畫、跳爵士……在忙碌的工作或生活之外,他們并沒有選擇“躺平”,而是通過上公益培訓課和社區(qū)夜校、找專業(yè)老師拜師學藝等不同的途徑,給自己“充電”。

公益培訓課

2021年初,合肥市工人文化宮開辦了針對在職職工的文藝類培訓課程,并將上課的時間定在工作日的晚間以及雙休日。對不少年輕人來說,這里辦學正規(guī)、課程豐富、價格合理,成了下班后繼續(xù)學習的好去處。

學習“約會”兩不誤

“老師,你看我的這個針法對不對?”“老師,這樣包邊可以嗎?”

11月26日下午,記者來到合肥市工人文化宮,在非遺刺繡課上,學員們一邊穿針走線,一邊虛心向老師請教。劉陽是非遺刺繡課的任課教師,也是“蕭縣刺繡”非遺傳承人,除了非遺刺繡課,她還有一門非遺盤扣課,都安排在周日下午,目前兩個班級各有30位學員,以年輕女性為主。

30歲的小文是合肥一家公司的高管,一個偶然的機會,她得知合肥市工人文化宮有非遺刺繡和非遺盤扣課程,便拉著閨蜜小叢一起報了名。

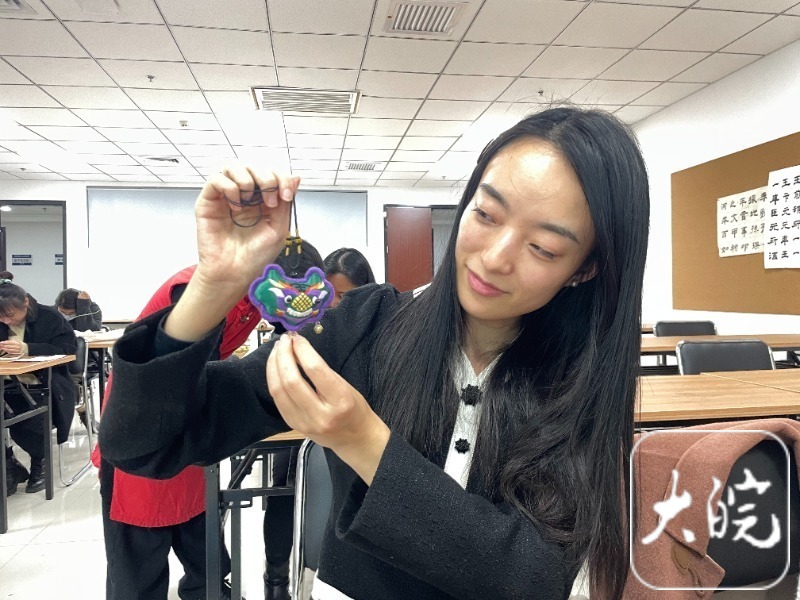

小文展示作品“長命鎖”。

“我們都對手工感興趣,每個周末都約一起學習刺繡,還能見上一面聊聊天,兩全其美。”小文說,非遺刺繡已經(jīng)上了七、八節(jié)課,這兩節(jié)課繡的是口金包,繡包面之前,要先選擇自己喜歡的剪紙圖案固定在布料上,再通過不同的針法將紙“包”起來,不同的位置還需要不同顏色的絲線。

刺繡是“慢工出細活”,非常考驗耐心。“我的工作壓力比較大,學習刺繡能讓我內(nèi)心平靜。”小文說,通過一段時間的學習,她繡了長命鎖、肚兜,這些作品不論是自己保存,還是送給親朋好友,都令她很有成就感。

“除了平時上課,我們的空閑時間還是比較多的,就決定過來學一門技藝。”小季和小潘是大二學生,她們都報了非遺盤扣課程,在劉陽老師的指導下,她們剛完成了盤扣耳墜的制作,并準備寒假回老家的時候送給媽媽當做禮物。“在這里學習比較正規(guī),費用也不高,比較適合我們。”

除了在合肥市工人文化宮任教,劉陽也有自己的非遺館,平時還會在社區(qū)做一些公益活動,“這幾年有很多年輕人通過各種渠道找到我,表示想跟著我學習非遺刺繡或盤扣。”劉陽告訴記者,通過給年輕人上課,她能明顯感受到大家的好學,以及對于傳統(tǒng)技藝的熱情,“如果可以的話,希望我們的課程能繼續(xù)開設下去,讓更多的年輕人感受到傳統(tǒng)技藝的魅力。”

劉陽老師為學員指導刺繡針法。

跳完一支舞,超有滿足感

在合肥市工人文化宮8樓的一間教室內(nèi),中國舞課程正在進行中,學員們跟著音樂跳起了新疆舞,畫面十分賞心悅目。

“我從春季班就開始學了,夏天上了暑期班,現(xiàn)在又繼續(xù)上秋季班。”35歲的徐女士是一名會計師,平時久坐辦公室,頸椎、腰椎都不太好,“因為平時要輔導孩子的學習,只有周末稍微寬裕一些,所以就報了周日下午的中國舞。”徐女士說,自從大學畢業(yè)后,她就很少參加體育活動,身體協(xié)調(diào)性不太好,導致思維方式比較固化,“跳舞可以放松身體、舒緩心情,能感覺到身體的機能慢慢恢復了。”

年輕的時候,徐女士就對舞蹈很感興趣,“跳舞不僅要記住動作,保持連貫性,還要擁有對音樂的感知力,盡量以標準而優(yōu)美的舞姿進行展現(xiàn),能完成地跳完一支舞,那種滿足感是不言而喻的。”徐女士告訴記者,她家離合肥市工人文化宮并不近,但還是盡可能每個周日都過來,“能堅持做一件事,本身就很有意義。”

小吳是一名文化行業(yè)從業(yè)者,今年27歲,“我有不少同事喜歡在周末玩劇本殺或是密室,但對我來說,這種形式太像開會了,和工作沒什么區(qū)別。”小吳說,由于自己有些舞蹈基礎,便開始在網(wǎng)上搜索合適的培訓班,經(jīng)過一番比較,最終選擇了合肥市工人文化宮,報名了中國舞和竹笛兩門課程。“這種機構比較正規(guī),師資力量也很強,在這里學習挺放心的。”小吳說,以前因為種種原因錯過了學習舞蹈的機會,現(xiàn)在有時間一定要補回來。

文貝妮是中國舞課程的老師,她告訴記者,這兩年過來學習跳舞的在職的年輕人越來越多,她們有的是出于本身的愛好,有的是出于訓練手腳協(xié)調(diào)性。“目前班級學員涵蓋了20—40歲年齡段,雖然大家的舞蹈基礎不一樣,有的學員偶爾會因為加班或別的事情請假,但都有著強烈的學習熱情。”

中國舞課上,學員們正在跟著老師學習動作。

課程均為工作日晚間和周末

記者注意到,合肥市工人文化宮2023年秋季共開設了瑜伽、中國舞、聲樂、吉他、素描、二胡、手機攝影、竹笛、非遺刺繡、非遺盤扣等多門課程。

“2021年初,我們搬到了新辦公樓,并開辦了針對在職職工的文藝類培訓課程,名為‘五一學堂、合工培訓’。”合肥市工人文化宮相關負責人說,為了方便上班族可以利用空閑時間參加學習,特意將上課的時間定在工作日的晚間以及周六、周日的下午,以便更好地體現(xiàn)工人文化宮是職工的學校和樂園的宗旨,秉承公益性質(zhì),服務職工、服務社會。

據(jù)介紹,2021年4月,第一期培訓面向社會招生,當時開設了書法、橋牌、親子啦啦操等9個班,招生233人次。為了讓課程更加符合年輕人的“口味”,合肥市工人文化宮廣泛收集意見,不斷豐富課程設置,前來學習的年輕職工越來越多。2022年2月,第三期培訓共開設了形體、中國舞、街舞、吉他、二胡等19個班級,共收學員471人次;到2023年3月的第五期培訓,又增加了不少課程,共開設了25個班級,招收學員547人次。

“我們的培訓主要是面對在職職工,年輕人普遍較多。”該負責人表示,為了更加方便年輕學員報名繳費,今年秋季班招生采取線上小程序填報課程,共開設33個班次,招收學員752人次,創(chuàng)下了歷史新高。“以后我們也會根據(jù)大家的需求繼續(xù)調(diào)整課程設置,為年輕職工提供更好的學習環(huán)境。”

新手媽媽抱著孩子練書法

在合肥市蜀山區(qū)光明路的一家書畫培訓機構,記者看到,除了孩子們前去學習,還有不少成人在教室內(nèi)揮毫潑墨。

“學習書法讓我學會了‘靜’和‘遠’,凡事只要靜下心來,就會有更多的收獲。”“90后”新手媽媽沙夢學習書法已經(jīng)四年了。她是一名教美術的小學老師,對書法很感興趣,通過同事介紹,來這家機構報名學習,“我想專業(yè)系統(tǒng)地學習,公益課可能滿足不了我,所以就來培訓機構了。”她坦言,沒生娃前時間很多,下班后除了約朋友逛街就是看電視做手工,現(xiàn)在要把時間利用起來學門愛好。

如今,沙夢的寶寶已經(jīng)8個月了,除了產(chǎn)假,她幾乎沒有間斷學習,“以前是周日晚上學習,現(xiàn)在調(diào)到了周三下午,等孩子睡著了我就去學,也不耽誤照顧孩子。”平時在家,她還練就了抱著孩子寫毛筆字的“絕活”,一手抱娃一手練字,氣定神閑,從容自若。

90后全職媽媽江靜學書法的初衷源于孩子,她的孩子在這里學畫畫,陪孩子的同時,她順便就學了書法。“我努力練字,孩子堅持畫畫,我們相互鼓勵,共同進步。”

社區(qū)夜校

開放葫蘆絲入門、動畫泥塑、創(chuàng)意非遺等體驗課程11類,由“達人”與專業(yè)老師執(zhí)教,服務轄區(qū)居民與上班族,合肥方興社區(qū)社工站聯(lián)合轄區(qū)內(nèi)寶媽就業(yè)團隊“乘風破浪的媽媽”、社會企業(yè)舉辦的方興社區(qū)青年夜校,正將各項活動開展得熱火朝天。

結交了不一樣的圈子

喜氣洋洋的卡通“財神爺”,財氣滿滿四個大字躍然紙上,剛從創(chuàng)意非遺版畫課下課的王女士,向記者展示著自己的作品,“第一次上,感覺新奇,平時沒有機會接觸(非遺課程)。”對于自己的作品,王女士感覺“刻得不夠絲滑,主要是不敢下手(刻),多次卡殼了。”

版畫課學員作品。

作為一名全職寶媽,王女士在社區(qū)的微信群看到開設夜校課程的消息,就報名了版畫和瑜伽的公開課,“先試試,看自己適合哪個,后續(xù)再決定報什么課。”王女士選擇的是周中,一般是中午的課,因為孩子中午不用接,這個空檔正好跟著老師學點“不一樣的”。

去年辭職后,王女士坦言一開始并不適應,每天的生活圍繞著孩子轉,做著重復的家務,她總結為“單調(diào)和價值感低”。自從參加了夜校課程,就有了不一樣的圈子和社交,很有意思。

徐女士的孩子在上幼兒園,她也是一名全職媽媽。“與其在家睡覺,不如來玩。”她說,選擇讀夜校,自己開心,也想成為孩子的榜樣,“你想,聽到孩子說我的媽媽會這么多,是不是很棒?!”除了版畫,徐女士還上了國畫和瑜伽的公開課。“老師很好,也很專業(yè)。”瑜伽課上,她覺得大家在一起的氛圍很好。而在國畫課聽了國學,又嘗試畫了竹子和蘭花,她覺得“有意思”,孩子夸獎“媽媽做的什么都好看。”

和王女士一樣,徐女士選擇的也是中午班,并報名了以上三門課程的正式課程。徐女士說,她曾嘗試相關的網(wǎng)課,但在家“難以靜下心來學。”而在社區(qū)的夜校,她關注到老師很專業(yè),正式的課程性價比也高,“1000元不到,我能學這么多。”

年輕人們正在社區(qū)“夜校”學習。

結伴學習有樂趣易堅持

90后的賈女士、王女士和李女士是同事,賈女士參加了葫蘆絲的公開課,“簡單學了樂理,也聽老師介紹了葫蘆絲的常識。”王女士報名了軟筆書法和爵士舞,她說“非常期待”。而報名爵士舞和瑜伽的李女士,課雖未上,但卻已買好了瑜伽服。

“我們上班族,要么沒時間,要么機構的費用比較高,還不知道課程效果怎樣。”賈女士告訴記者,夜校的公開課可以免費先學,正式課的費用也不貴,比如葫蘆絲課程,10節(jié)課才299元。“有了熟悉的同事結伴,學起來有樂趣也容易堅持。”三人表示,作為上班族,中午希望休息一會,因此均選擇了晚上的課程。

“從公開課學習和正式課招募看,不少學員是年輕的上班族。”負責夜校課程工作的王老師介紹。

記者現(xiàn)場注意到,版畫課上,有兩個年輕人急匆匆來,認真完成課程后又急匆匆離開,“很辛苦,但她倆說沒事,挺好玩的。”王老師說。

“還有一個年輕人告訴我,擔心會失業(yè),所以想多學點技能。”王老師說,這也反映了現(xiàn)在不少年輕人壓力大與內(nèi)卷的狀態(tài)。

實用類課程受青睞

“截至11月24日,調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,手工類課程有效填寫人次99次,技能培訓類有效填寫人次94次,舞蹈類課程有效選擇人次為70次,位列前三。”方興社區(qū)工作人員介紹,根據(jù)報名者的情況看,學員學歷大多為本科,平均年齡35歲左右,對技能類的課程需求很大。

“‘興’青年夜校第一期體驗課已結束,五大系列課程,吸引了150多名居民報名參加。”該工作人員介紹,經(jīng)過前期調(diào)研并結合年輕人的愛好,第二期“興”青年夜校體驗課程陸續(xù)開設,“現(xiàn)有已開放體驗的課程共計11類,分別是瑜伽入門、葫蘆絲入門、動畫泥塑、國畫入門、創(chuàng)意非遺、國學經(jīng)典、軟筆書法、裝飾畫創(chuàng)作、毛線編織、爵士舞和吉他入門。”

學員展示國畫課作品。

“瑜伽入門、葫蘆絲入門、動畫泥塑、國畫入門和創(chuàng)意非遺5類課程的正式課程已開始報名。”王老師表示,夜校課程分公開體驗課和正式課程兩個階段,“公開體驗課是免費的,讓大家試一試,找找興趣。”他介紹,考慮到夜校的服務人群,課程中午、晚上都有,“像國畫、書法都很受歡迎,公開課開課消息一發(fā)布就滿了。”

“我們的課程也是動態(tài)調(diào)整的。”王老師說,不少咨詢或報過名的學員,都提到能否增加更多實用類的課程,比如視頻編輯、拍照攝影、烘焙和化妝等,后期將根據(jù)居民建議和需求,拓展課程種類。

對正式課程定價,王老師告訴記者,包含師資費、材料費、公益反哺等成本費用,可以說很實惠。

授課考慮“簡化”與管理

居民有需求,有興趣,夜校的課程也陸續(xù)開設,誰來上,怎么上,如何保障夜校學習效果?王老師介紹,夜校的老師,既有此前社區(qū)“乘風破浪的媽媽” 寶媽賦能課程挖掘的“達人”,也有專業(yè)的老師。

“‘達人’有技能,實踐性很強。”王老師表示,2023年8月,方興社區(qū)社工站推出“乘風破浪的媽媽”寶媽賦能課程,為100余名寶媽提供非遺、國畫等技能提升課程,轉化了部分課程老師和助教。

龐老師是此次夜校版畫課程的老師,也是曾參與此前賦能課程的一位寶媽。她學過設計,熱愛鉆研版畫,創(chuàng)作了十二生肖等作品,并熱心社區(qū)的志愿服務。此次擔任任課老師,龐老師一手包辦圖案設計、材料準備、理論講解和“手把手”教學,帶著學員做出了單色版畫。“內(nèi)容可以再豐富一些,圖案再多一點,熟練后計劃嘗試難度較高的套色版畫。”一節(jié)課后,她進行了教學反思。

“我們還挖掘了4名左右的助教,負責協(xié)助授課。”王老師介紹,80后的寶媽王女士即為版畫課助教,27日課程開始前一個小時,她提前來到教室,幫助完成分發(fā)材料等課前工作。

龐老師也告訴記者,像版畫這樣的動手課程,助教的協(xié)助很重要。

對實際的授課,王老師表示課程不同,班額也有區(qū)別,保障教學效果。“比如毛線編織這種操作性強的,適合10人左右的小班教學,而國學經(jīng)典的課程盡量是20人的大課,效果能保障,費用分攤后更實惠。”

“課后,我們進行了滿意度調(diào)查。”王老師介紹,課后與學員、老師進行了溝通,發(fā)現(xiàn)有些課程未達到預期的授課效果,那么就要考慮降低難度,“絕大部分學員為零基礎,夜校的課程以興趣和入門為主,就應考慮簡化。”王老師也向記者坦言,大家報課的積極性和熱情很高,隨著參與人數(shù)增多,對簽到、衛(wèi)生等事項的管理,也提到日程并在進一步優(yōu)化中。

“希望借助這個平臺,挖掘更多的青年志愿者,吸納其參與到社區(qū)治理中。”社區(qū)有關負責人介紹,在“乘風破浪的媽媽”寶媽賦能課程的基礎上,方興“興”青年夜校開班,教務工作由社區(qū)統(tǒng)籌管理,擴大服務受眾群體從“一老一小”到包括青年人在內(nèi)的全年齡段,豐富轄區(qū)居民生活的同時,也提高了公共資源的利用率,真正為居民服務。

拜師學藝

古琴,俗稱七弦琴,是我國最古老的撥弦樂器之一。隨著國潮的興起,許多年輕人對此產(chǎn)生了興趣,并向?qū)I(yè)老師拜師學藝。

11月27日晚間,在大蜀山腳下的一座琴院內(nèi),幾位年輕人正在撫琴輕彈,悠揚的琴聲徐徐響起,為古樸的室內(nèi)增添一份神韻。30歲的小彭是合肥某所大學音樂老師,會彈鋼琴的她,決定再學一門傳統(tǒng)樂器古琴。多方比較下,選擇到這里一對一學習,在她看來,學古琴既是愛好,也能用到將來的教學當中,能夠提升自己。如今,已經(jīng)堅持學琴四年的她,頗有收獲,也將這門藝術教授給別人。

更多的年輕人則是為了熱愛來學習。“聽說古琴零基礎也能學習,就抱著試試的心態(tài)來了。”大二學生章琳非常喜愛傳統(tǒng)文化,愛著漢服,也學過刺繡,自從聽過大學里的一次古琴講座,她就被深深吸引了,于是和室友相約慕名來拜師學習。“雖然路程有點遠,費用也比較高,但我們覺得很值得。”章琳說,她每周學習一次,已經(jīng)學習半年了,打算堅持下去。

“古琴是專屬中國人的浪漫。”記者發(fā)現(xiàn),無論是為了走專業(yè)道路,還是陶冶情操,學古琴的年輕人都向往喜愛古琴,被其典雅的風格和深厚的文化底蘊深深吸引。記者了解到,前來學習的人中,除了近一半是小朋友,剩下的都是成人,包括了上班族和大學生。比起鋼琴、小提琴這種大眾流行的西洋樂器,古琴無疑是小眾的。面對年輕人學古琴熱潮,該琴院的負責人認為“這是一件好事”,說明古琴的魅力被越來越多年輕人發(fā)現(xiàn),也希望當代年輕人把學習古琴當成一種生活方式,而不是學一門技能。

大皖新聞記者 姚一鳴 趙琳 劉旸 通訊員 李璇 王婷 攝影報道

編輯 張思平

請輸入驗證碼