最近,“相親分析師”成為社交平臺備受年輕人追捧的情感主播新賽道。

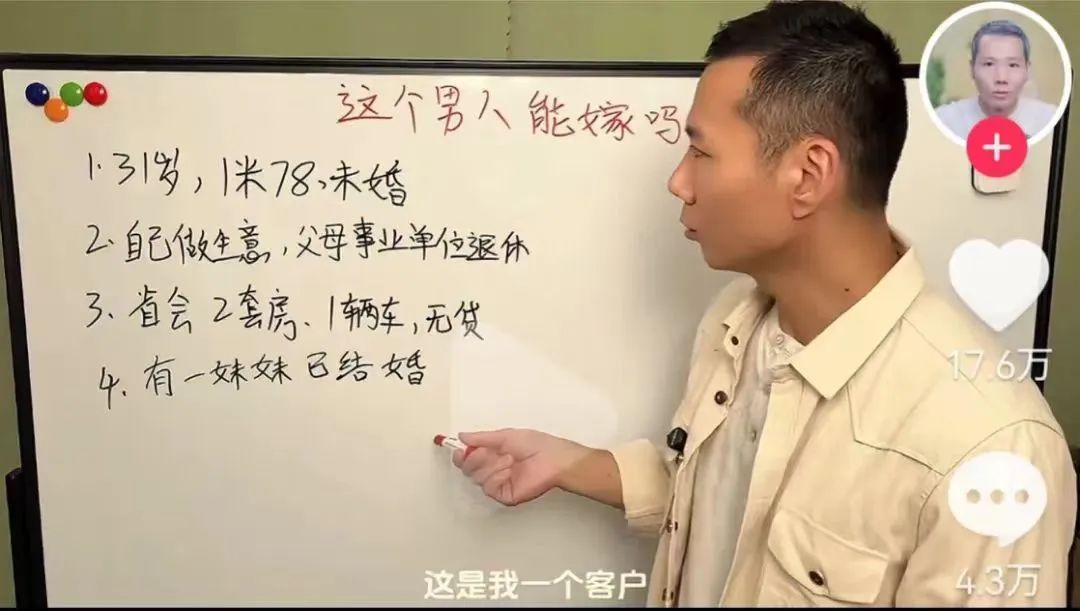

在直播或視頻中,他們像老師一樣站在黑板、白板前,拿著粉筆、馬克筆,一條條拆解相親對象簡介里的“話術陷阱”,給屏幕前的觀眾“劃重點”:不說體重就是胖、說家里有房那房子大概率不是自己的、自稱“偶爾喝酒”的其實經常喝酒……

有網友直呼“大學就該開這門課”,也有人表示“比微短劇的反轉還爽”。

“相親分析師”走紅,無非基于兩點,一是有用,二是有趣。

說他們有用,是因為現在無論是線上相親平臺,還是線下的媒婆,很多都是為了兩頭拿好處,把相親對象夸得“天花亂墜”,信息介紹容易失真,讓相親變得有點像開盲盒。

相親分析師則把鑒別工作做在前頭,按照“一針見血”的公式推論,將相親對象的信息逐一解剖,令其“現出原形”。諸如,“1米76的身高,那他實際身高按照公式‘過5減4’應該是1米72;說了身高沒說體重,那應該挺胖的。再看存款,30萬左右,之前我們也說過,看到‘左右’,存款取左,體重取右哈……”

相親分析師的這些推理公式,恰恰對應了一些人相親后發現的真實。不少網友將相親分析師稱為“媒婆克星”,犀利撕開相親對象“頂配”面紗。一些網友對這套理論深信不疑,正準備相親的網友則把這些公式當成了“照妖鏡”。

再說有趣。主播們經常會分享一些奇葩的案例,往往能吸引流量,大部分粉絲可能沒有咨詢的需求,而僅僅是圍觀,就像聽段子一樣。

實際上,并不是所有的網友都好糊弄,有些網友看破不說破,把它拿來當推理小說的“代餐”,要的是反轉,愛的是爽點,“揭開真相”的那一刻令人上頭。

“相親分析師”的推理分析真的有用嗎?

純粹從經驗入手,將既定公式套在所有人身上,這樣的推理分析顯然缺乏科學根據。

想當然地做了“有罪推定”,認為相親對象必然“揚長避短”,一刀切地認為這些信息都是有水分的,可能連真實信息也被曲解。

這種想當然的分析,本身就漏洞百出,雖然能在一定程度上讓人“避雷”,但也從根本上消解了這一交友方式的真誠與可靠。

從實踐看,“相親分析師”從網友的互動中,綜合了一些具有普遍性的現象,進而導出自己的推理公式,以讓共鳴有較大的概率。看起來好像有些用處,但并不能解決個體的實際問題。更何況,那些匪夷所思的故事,制造對立的話題,層出不窮的反轉,很可能只是踩中網友爽點、成功吸睛引流的工具。

之前,分析師“軍師無念”就因“傳播具有不良價值觀的情感教學內容”,其賬號被平臺封禁直播30天。

像直播的盡頭是帶貨,媒婆的心頭是紅包一樣,“相親分析師”的案頭是收費。據報道,某位粉絲數上50萬的分析師,個人的咨詢費是5萬元包年,一對一咨詢,“徒弟們”服務的費用180元一次。

社交平臺上的“相親分析師”

聊兩句感情問題動輒先交上百元,當相親者還在糾結“該信誰的話”,屏幕里的“老師”已經賺翻了。

當相親成為一場功利性的“條件匹配”活動,自己被量化,相親對象被量化,然后把兩人套入公式,這樣推理分析出來的“緣分”,真正能遇到的概率很小。

或許,這正是“相親分析師”愿意看到的,越是加劇年輕人對婚戀的焦慮,相親市場就越大,分析師的利潤也就更豐厚。

很多人都有情感方面的困惑,需要過來人、有心人幫助解惑,給予一定指導。但這種指導應該是善意的、有針對性的、有根據的,而不是在對個人缺乏了解的前提下,以偏概全,片面支招。倘若全然相信,看人習慣性“挑刺”,反而變得更加迷茫,最終于事無補。

事實上,現在年輕人相親更多是抱著試試看的態度,他們也在擺脫陳舊的“硬件匹配”劇本,更在意雙方三觀契合的程度。

前不久,上海人民公園的相親角“新角”火了。一些年輕人吃到了只認“硬件”忽視“軟件”的苦頭,認識到搭伙和諧過日子比其它都重要,于是相親時出現了不少“炸裂”的自我介紹和要求,被網友調侃“年輕人開始整頓相親界了”。

重視自我感受與志趣相投,就不會被所謂“推理公式”所左右。無論情感博主,還是“相親分析師”,都不是解決問題的救世主,又何必將婚姻大事交給他們做主?

以開設戀愛課成為網紅的復旦大學教授梁永安曾說過:愛情是一種相互放大的力量,而非解決生存問題的救生圈,“愛”需要兩個人一步步攀登,共同創造只屬于兩個人的生命時光。

值得注意的是,更多高校增設“戀愛課”。浙江“浙里辦”設置了相親角之后,近日“浙江公益紅娘地圖”又正式上線。

當市場泥沙俱下時,除了對市場存量的規范,還要有政府公共服務增量的供給,以盡快緩解年輕人的相親焦慮,并能用良幣驅逐劣幣。

據安徽時評 撰稿:丁慎毅

請輸入驗證碼