最早公布的武王墩楚墓考古信息中,就出現了“漆耳杯”:放在桌子上,它像一只碟子;豎起來看,它像是一片帶“雙耳”的龜腹板。為何考古工作者說這個是“杯”?其實,這緣于我們對古代飲器形制的陌生。它就是古人用來飲酒喝湯的“杯子”,有時也用來盛放食物。

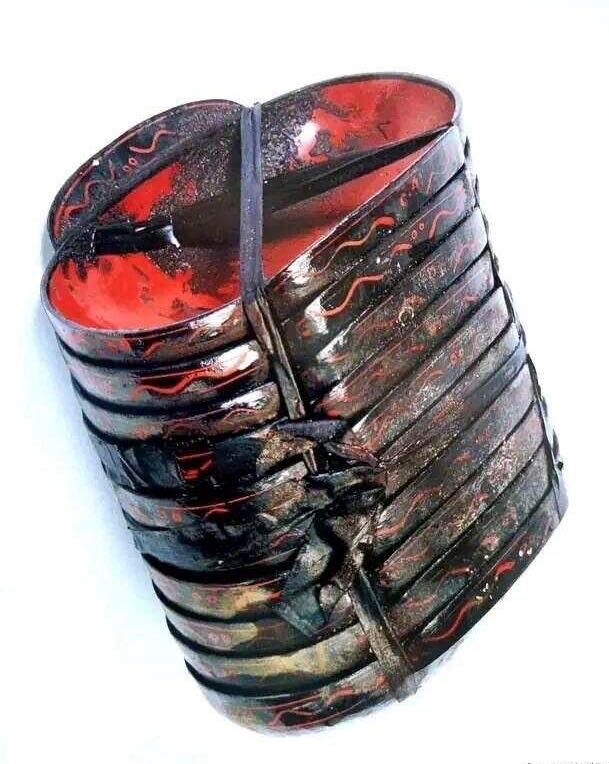

武王墩墓出土的漆耳杯

武王墩墓出土的漆耳杯

餐桌上的儀式感

當你知道漆耳杯是一種飲器時,你就不會把它豎起來看,而是將它平放在桌子或茶幾上。這時候,它真的像我們現在用的碟子,只是它的邊緣上多出了一對“耳朵”。要知道,古人、更準確地說是楚國人,他們當時說的碟子,應該是我們今天說的“盤”;而我們今天說的杯子,在楚人看來,也不叫“杯子”,而是叫“卮”。

因為它是飲器“杯子”,可以用來飲酒,也可以用來喝湯,甚至還可以用來放食品、醬料等;又因為它是漆器,有著左右對稱的兩只“耳朵”,所以,人們給它取名“漆耳杯”。可以說,名字中的三個字,每個字都頂大用:漆,表明了它的質地;耳,表明了它的形制;杯,表明了它的功用。

漆耳杯一般都呈長長的橢圓形,淺腹,平底。長腰沿口兩側有半月形的一對“耳朵”,向外張開。也有的是方形耳。武王墩楚墓出土的漆耳杯,則既不是半月形,也不是方形,而是將方形的幾條邊都做了裝飾處理的不規則形。

這一對“耳朵”,實際上是端起這只“酒杯”的一對把手。敬酒或接受敬酒時,兩只手分別端住兩只“耳朵”,穩穩地端起,緩緩地放下,不歪斜,不潑灑,謙恭文雅。要知道,當時能用上漆耳杯的,都不是一般人家,一律是王侯將相富貴人家。古代有明確的規定:酒具王侯用爵,卿大夫用漆耳杯。 1972年至1974年發掘長沙馬王堆漢墓時,曾出現過這樣的現場:墓室里有兩件漆案,其中一件上面放著5個小漆盤——像我們今天用的碟子、盤子,漆盤里面有已經腐爛、炭化的牛排等食物;另一件漆案上面放著2只漆卮。漆卮的外形,很像我們今天的杯子,圓柱形,深深的。漆卮旁放著1個漆耳杯。漆耳杯上放著一雙箸(筷子)。漆案足短,是一種低矮的“餐桌”。就餐人是席地而坐,或者長跪著。這種餐具,表明當時人們就餐有一人一桌的分食習慣,與我們今天的多人圍坐、合食形式不一樣。

除了古墓發掘之外,我們在一些可見的漢畫像石上,也常見西漢人飲酒的畫面:案幾上,耳杯常常與樽、勺放在一起。樽,也作“尊”,是酒具,容量比今天的酒瓶大;耳杯,酒杯;勺,是專門從樽中取酒的工具。耳杯中的酒喝干了,就用勺子從樽中取酒。漢畫像石上的這“三件套”,與古墓出土的相關情景完全符合。

在馬王堆漢墓中,還出土了整套、未動用的漆耳杯。整套的漆耳杯被裝在專門的盒具中,我們姑且稱這個盒具為“耳杯盒”。這只耳杯盒里一共裝有7只漆耳杯,其中有6只順疊在一起,另外一只反扣著。顯然,這是墓主生前沒有使用過的陪葬品。

荊州謝家橋漢墓出土的整梱漆耳杯

荊州謝家橋漢墓出土的整梱漆耳杯

勸君更盡一杯酒

截至目前,荊楚地區共出土漆木酒器逾2400件,其中有1600余件是漆耳杯,漆耳杯是出土的漆木酒器中數量最多的器物。

湖北江陵望山2號楚墓出土的漆耳杯,形制“標準”:平面呈橢圓形,雙耳如新月,高6.5cm,寬10.8cm,口長17.5cm。杯內壁和杯口外沿,是盛酒和喝酒時嘴唇要接觸的地方,髹朱漆,杯外髹黑漆。這種內朱外黑的髹漆設計,幾乎是所有楚墓出土的漆耳杯的特色。

湖北荊州鳳凰山168號漢墓,出土漆耳杯達100件。荊州謝家橋西漢早期墓葬中,也出土84件漆耳杯。出土時,有64件用彩色的絲帶捆成7捆,其中10件一捆的有6捆,4件一捆的有1捆,另有20件散置。這些漆耳杯,一律是內朱外黑髹飾漆。就漆耳杯的容量而言,一般漆耳杯大約盛酒300ml,比現在餐桌上的酒杯要大。這倒不是說古人酒量大,是因為當時酒的度數肯定比現在低。

荊州雨臺山161號漢墓出土的漆耳杯,給人有點兒“巨無霸”的感覺:它是方耳,耳面高于口沿;通高7.4cm,腹深6.8cm,寬18.4cm,如果連著方耳量,則寬達24cm,口長24.4cm,容積約1600ml!髹漆也是內朱外黑,耳面和口沿外側飾有舒展的鳳鳥紋。從如此體量看,它可能不是酒具,而是食具。

馬王堆1號漢墓是西漢長沙國丞相、轪侯利蒼一家三口的墓,共出土文物3000多件,其中漆器700多件,而這些漆器中,有200多件是漆耳杯,不少杯底有字,為“君幸酒”或“君幸食”。有人統計過,從戰國到西漢,已經發現的漆耳杯杯底帶“君幸酒”或“君幸食”的,總數超過400件。

幸,有希望的意思。君幸酒,就是希望您多喝酒,敬酒之詞。看來,中國人在酒桌上勸客人多喝酒是有傳統的。只是現在勸酒,人們坐在一張桌子上,彼此勸飲;西漢時,一人一桌,無法對面勸酒,只好將“君幸酒”之類的勸酒詞寫在杯底,讓人“自飲自勸”。君幸食,就是希望客人多吃點兒。這也說明,漆耳杯不僅僅是用于飲酒,也用于盛飯或盛菜。

馬王堆漢墓出土的漆耳杯杯底,有很多都有虎貓紋飾,這引起了很多人的關注。有人說這是貍貓,是杯主為了保護食物,借助于貍貓的造型來嚇唬老鼠。事實上,虎貓是中國古代八蠟祭祀活動中的蠟神之一。八蠟,是八種與農業收成有關的神。這一活動源于先秦,漢唐之際已發展得很隆重。目前發現的漆耳杯,其上有文字,有紋飾,但尚未見杯主姓名的記載。

西漢有銅座的漆耳杯

西漢有銅座的漆耳杯

曲水流觴的雅致

放在案幾上的漆耳杯,雙耳不論是半月形還是方形,都似鳥雀的兩只翅膀,成左右羽翼,因此史書中又稱其為“羽觴”。有人考證稱這個文雅的名字始于西漢,其實不然。

屈原的《楚辭》中有“瑤漿蜜勺,實羽觴些”,瑤漿,美酒。用勺子向羽觴中斟美酒。這表明戰國時的漆耳杯已有“羽觴”之稱。只是西漢時,這一用語出現得更為普遍。《漢書·列女傳》記班婕妤“酌羽觴兮消憂”,意思是將酒倒入羽觴中,飲之以消愁。隋唐學者顏師古在注解《漢書》時,曾引用三國時期學問家孟康的話,說“羽觴,爵也。作生爵形,有頭尾、羽翼”,說明三國時,人們稱酒杯為羽觴,而且羽觴有“頭尾、羽翼”。目前,我們只見到羽觴有羽翼,并未見到有“頭尾”的羽觴。

東晉王羲之《蘭亭集序》中所載故事,其中“曲水流觴”的文人雅集流傳1600多年,至今為人津津樂道:文人貴族圍坐在一泓彎彎的河水邊,載酒的羽觴自上游隨水而下。酒令停止時,羽觴漂到誰的身邊,誰就得賦詩、飲酒,何等雅致!唐人詩詞中,“觴”字屢見,李白《留別曹南群官之江南》——與山東菏澤的官員們告別,南下宣城,“愁為萬里別,復此一銜觴”。這里的“觴”,就是借酒杯代指酒。在有關唐朝的考古實物中,已不見耳杯的蹤影。到明清時,漆耳杯又出現,卻已成為貴族們的仿古雅玩了。

楚漢古墓中為什么會出現這么多漆耳杯?其前提是酒業發達,人們有了足夠的糧食作物用來釀酒。而漆耳杯能留存下來的主要原因,是它耐高溫、耐濕、耐腐。漆耳杯是以木或苧麻作內胎,然后取涂了生漆(大漆)的麻布裱糊。待裱糊的生漆干了,再加麻布裱糊,一直加到十幾層,甚至幾十層。徹底干了以后,去掉內胎。這時候,所制作的漆器其實就是“麻布殼”,然后,經過無數次打磨,最終成漆器。由于生漆特有的物理和化學特性,制成的漆器不僅耐高溫、耐濕、耐腐,而且輕巧,經推光等工藝處理后,還具有色澤艷麗和變化多端的特點。

這樣的器具,最終在人們的酒桌、飯桌上消失了。我們應該關注到漆耳杯頻繁出現的稍后時期——東漢、三國之后,漆耳杯的下面,開始出現支撐酒杯的杯座:架子;耳杯也不再是一律的雙耳,出現了單耳,這都是為了端杯方便出現的酒杯造型變化。隨著社會的發展和進步,越來越多的平民加入飲酒行列,飲酒已不再是高官貴族的“專利”,“下里巴人”的席間舉止,絕不會是滿身珠玉,步履寬緩。他們端杯敬酒的節奏快起來,帶腳酒杯取代耳杯,便成為時代發展的必然。

豐吉

請輸入驗證碼