武王墩楚墓發掘信息透露,該墓北室除了出土23件編鐘之外,還有一套編磬,共20件。

編磬也是一種打擊樂器,懸掛在磬架上,石質。形如新月,厚薄均勻,表面光滑透亮,敲擊聲悅耳動聽。一般而言,出土編磬的古墓,都存在編鐘,但反之不然,也就是有編鐘的墓室,不一定有編磬。演奏中,編鐘與編磬常常相互配合,所謂“金石之聲”,“金”指編鐘,“石”指編磬。由于武王墩楚墓中的編鐘和編磬都是先被盜墓賊盜掘提取,后被警方追回,因此,此番考古發掘時,并未見北室內編磬是如何懸掛在磬架上的。武王墩楚墓中磬架長的啥樣?目前,人們并未見到相關展示和介紹。

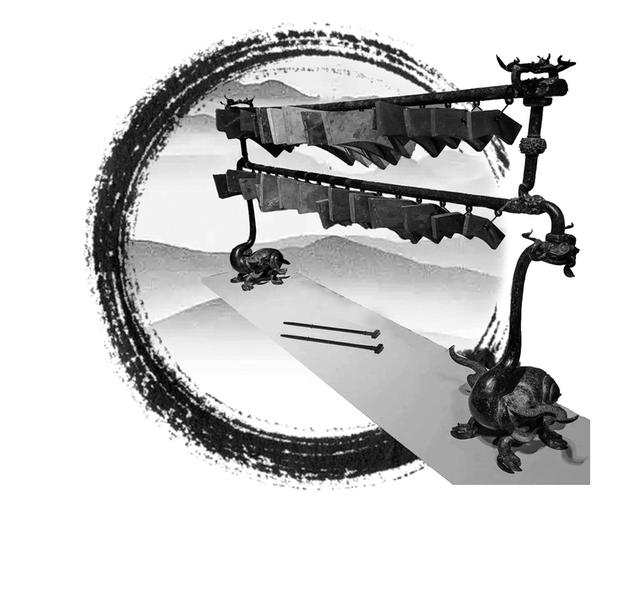

曾侯乙墓出土的編磬

曾侯乙墓出土的編磬

“金石之聲”

在1978年曾侯乙墓中出土的編磬,為我們提供了編磬的具體形制。這組編磬共32件,形若新月,大小各異,2層4組,有序地懸掛在磬架上。磬架的底座是一對圓雕怪獸造型,怪獸頭頂以榫卯結構插上立柱,青銅錯金,通高109cm,寬達215cm。怪獸身上刻有銘文,為“曾侯乙乍(作)持用終”。另外,還刻有編磬編號、樂律名稱和相關音律知識,共700余字,字形與編鐘銘文相似。

怪獸的腰部和頂部,分別以榫卯伸出上、下兩層(兩根)橫梁,橫梁上布滿錯金云紋,并焊鑄銅環,用以懸掛編磬。另有磬槌2件。

經研究,這套編磬的音域為3個八度,12半音齊備,音色清脆。演奏時,樂師雙手執槌,跪地敲擊。編磬的音量不如編鐘大,但它的聲音并不為編鐘所掩蓋;它的余音也不及編鐘長,但清晰敏捷,鐘磬同奏,金石和鳴。

根據文獻記載,編磬在中國春秋時出現,戰國時達到巔峰水平,秦漢之后衰落。對于編磬的材質,除了考古發現印證的石質之外,文獻記載稱還有玉質的,但截至目前,仍未見玉質編磬。

我們期待早日傾聽武王墩楚墓中20件編磬的美妙之聲。

曾侯乙墓出土的編鐘

曾侯乙墓出土的編鐘

“禮樂治國”

由史觀之,編鐘和編磬在古墓中的出現,是古墓規格、形制之高的表征之一,畢竟這種“金石之聲”多用于宮室雅樂、戰爭討伐或重大祭祀場合。古墓中編鐘和編磬的出現,是當時“禮樂治國”理念的體現,而并非完全是去世帝王將相的生前愛好。

我們常常在古代文獻中看到春秋戰國有“禮崩樂壞”的記載,所謂“禮”,大家容易理解:君與臣、父與子、夫與妻、師與徒,等等,他們之間都得講規矩,講規范,這是“禮”。大家都尊禮,社會就和諧有序,所謂以“禮”治國。那么,這個“樂”,“禮樂治國”,從何說起?所謂“樂壞”又是什么的情形?

有文字可考的“禮樂制”,始于夏商。周文王第四子、周武王之弟——周公旦“制禮作樂”,即《周禮》,制定了各級貴族政治和生活的準則,成為維護宗法制度的必備工具。至孔孟時代,倡導以禮樂仁義為核心的儒家文化體系,成為建立禮樂之邦的道德倫理基礎。他們倡導“禮”的精神,實際上是倡導社會的有序;而“樂”的精神,則是倡導天地自然的和諧,所以《禮記·樂記》說:“樂者敦和,率神而從天;禮者辨宜,居鬼而從地”,“樂統同,禮辨異。禮樂之說,管乎人情也”。孔穎達對此注疏說:“樂主和同,則遠近皆合;禮主恭敬,則貴賤有序。”高誘注《呂氏春秋·孟夏》說:“禮,所以經國家,定社稷,利人民;樂,所以移風易俗,蕩人之邪,存人之正性。”可見,禮是調整社會行為的規矩,違者必懲;樂是對社會和諧的倡導、引導。

樂,與詩歌有關,官方通過民間歌謠來考察社會,這就是《詩經》中“風雅頌”的“風”部分。民間歌謠,是人之心聲;樂,是這種心聲的表現形式,是民情之所化。

《周禮》規定周王室子弟13歲開始學習各種禮儀樂舞;20歲,全面掌握《六大舞》《六小舞》,都是雅樂舞蹈。在貴族階層,樂舞修養是身份體現的重要部分。

武王墩楚墓出土的編磬

武王墩楚墓出土的編磬

“音樂教化”

提這么多“禮樂治國”的說法,我們還是揀幾則關于古人與舞樂的典故看看,這樣更有助于我們走近先人。

大家知道“余音繞梁”這個成語吧?音樂已經停止,但余音似乎仍在屋梁上回旋,形容歌聲、音樂優美。也比喻詩文意味深長,耐人尋味。但很少有人知道這個故事的來歷。它出自《列子·湯問》,說的是秦國有個人名叫秦青,素善歌舞。一個名叫薛譚的人慕名求學。學了一段時間,薛譚以為學得差不多了,向秦青道別。秦青起身相送。一路上,秦青擊節歌唱,婉約傷感。薛譚聽了,知道自己的學唱還早,請求留下。秦青同意了,就告訴他這樣一個故事:

韓國一名女子,名叫韓娥,去齊國時,在都城雍門外,因為沒有吃的,便開始賣唱。已經離開了,歌聲依舊在城門之上,繞梁三日,附近的人還以為韓娥沒有走。韓娥經過一家旅店時,遭到旅店人的欺負,韓娥就長聲哀哭,聽得男女老少相視而泣,三天吃不下飯,便去追趕韓娥。韓娥深受感動,回來了,又唱起歡樂的歌曲,聽得整個鄉里百姓情不自禁地歡歌跳舞,全然忘記了以前的不愉快。

秦青說,受韓娥影響,齊國都城雍門一帶的人至今還非常擅長唱歌。

可見,音樂歌舞能讓百姓悲泣,也能讓百姓歡快。

楚人創造的成語“下里巴人”“陽春白雪”人們也不會陌生,但故事不一定知道。這個故事出自戰國人宋玉著《對楚王問》。說的是楚國有人在都城唱歌,開始時唱《下里》《巴人》,跟在后面唱和的人成百上千;接著唱《陽春》《白雪》,跟在后面唱和的只有數十人了。現在人用“陽春白雪”這個成語,往往表示曲高和寡,但其本原告訴人們:楚國的民眾不僅愛好唱歌,而且他們是通過唱歌,來傳情達意。

楚國郢都人伯牙與鐘子期的故事,更能反映這一問題。伯牙曾去晉國任職,回來時,途經漢水,鼓琴時偶遇鐘子期,二人結為知音,相約來年再會。至期,伯牙來了,鐘子期已去世,于是伯牙在鐘子期墓前將琴摔碎,以感謝鐘子期的知音之遇。

平時,人們只知道孔子是個教育家,其實,孔子還有鮮為人知的另一面,那就是,他還是個音樂家。他對音樂的欣賞,有“三月不知肉味”的傳說。那是說他在魯國時,就聽說過堯舜時的舞樂“韶樂”。后來到齊國,終于在宮廷宴樂中得以親耳聆聽,被韶樂的莊嚴肅穆所迷倒,以致三月不知肉味,被美妙的舞樂“沖倒了”!并情不自禁地說“不圖為樂之至于斯也”——真的想不到音樂的作用能有這么大!

作為后世的教育表率,孔子學琴的故事,很多人不知道。孔子學琴的老師是師襄子。師襄子教他一首曲子,孔子練習了十來天,仍未停止。師襄子說:“你已經熟練,可以增加一點內容了。”孔子說:“是已經熟練了,但我還沒有摸到規律。”過了一段時間,師襄子說:“你已經摸到竅門,可以換曲子了。”孔子說:“不行,我還未弄清曲子要表達的心聲和志向。”又過了一段時間,師襄子看見孔子,發現孔子像變了一個人似的,神情莊重。未等師襄子開口,孔子先說了:“我已經領悟到了:樂曲中能看到這個人,黯然而黑,幾然而長,眼如望羊,如王四國。非文王,其誰能為此也!”說在樂曲中能“看到”此人皮膚黝黑,身材高大,目光炯炯,望著遠方,像一個統治四方的王者。這首樂曲,不是文王,誰也作不出來!師襄子聞言,驚嘆道:“是的。這首樂曲就是文王作的,名叫《文王操》。”

孔子對樂舞的認識和學習,應該是當時社會風氣的體現。

楚王向以“蠻夷”自居,對《周禮》倡導的這一套,似乎不大買賬。所謂天子九鼎,楚莊王就當著周人的面說過:九鼎沒什么,楚國士兵削下箭頭,就足以鑄成九鼎!但是,他知道,要與周天子平起平坐,沒有九鼎,就不是那回事——這一點,歷任楚王都心知肚明。在樂舞方面,要與周天子等身,不說愛好,就是不愛好也要有一套編鐘、編磬等。從這一點上說,楚國高等級古墓中出土編鐘、編磬,就不難理解了。

請輸入驗證碼