2015年,武王墩楚墓被盜掘;2018年,淮南警方追回被盜文物77件,其中有編鐘一套23件。武王墩楚墓進行搶救性考古發掘以來,對外公布的信息表明:放置陪葬樂器的北室(共兩個),鐘架上的懸掛紐鉤,與被盜編鐘數量一致。人們從央視直播的畫面中能聽到:用這組編鐘演奏的《茉莉花》(首句),清脆悅耳!從已經見到的楚墓編鐘看,它們中有的是墓主“自乍(作)”的,有的是外交贈送的,有的是戰利品,有的是嫁妝。古人對音樂功能的特殊認識,決定著對樂器制作的態度,而古人和今人對音樂功能的認識也存在著巨大差別。

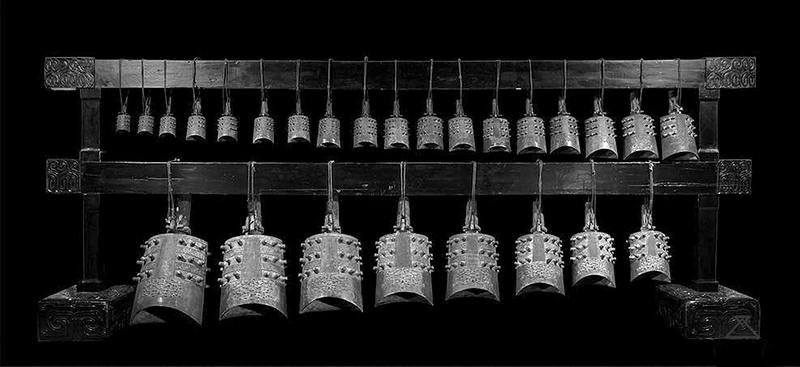

長臺關楚墓中的編鐘。

長臺關楚墓中的編鐘。

漸行漸遠的古樂器

文獻記載和考古發現都表明編鐘產生于殷商、發展于西周、鼎盛于春秋戰國時期,秦漢之后逐漸衰落。這一過程,具體表現為成組編鐘的枚數由少到多。在安陽殷墟出土的一組編鐘為3件,安陽婦好墓出土的一組編鐘為5件,這都是殷商時期的典型編鐘;在陜西扶風齊家村西周古墓出土的一組編鐘為8件,山西曲沃趙村晉侯古墓(西周時期)出土的一組編鐘為16件;至春秋戰國時期,如河南淅川下寺2號楚墓出土的一組編鐘為26件,湖北隨州棗陽九連墩1號楚墓出土的一組編鐘為34件,曾侯乙墓出土的一組編鐘達65件!就目前已經出土的編鐘情況看,楚國編鐘可謂登峰造極。單組枚數多,意味著可以發出更多的音,音律關系便更為準確,奏出的樂曲音調也相應豐富。

今人對編鐘已很陌生,我們有必要對它作常識性的了解:編鐘懸掛在鐘架上時,體形小、分量輕的,自然懸掛在上面,但是,它的音調高,音量小;相反,懸掛在下面的大型鐘,它的音調低,但音量大,所以編鐘的體形大小和形狀對音調、音量的影響非常大。另外,編鐘演奏時,樂師是背對編鐘、面向觀眾,而不是像某些電影、電視劇中展示的那樣背對觀眾。而敲擊懸掛在上層的小編鐘時,樂師站在鐘架后方,仍然面朝觀眾。

淅川古墓編鐘。

淅川古墓編鐘。

楚墓鐘聲響徹太空

1970年4月24日,中國第一顆人造地球衛星在甘肅酒泉衛星發射基地成功升天,太空響起了《東方紅》樂曲,而這首《東方紅》樂曲就是用出土于長臺關楚墓中的編鐘演奏的。

長臺關楚墓位于河南信陽平橋區,是戰國中期楚國貴族墓。1957年,在此考古發掘出一套編鐘,共13件。編鐘出土時,按照大小順序,整齊地懸掛在鐘架上。除了上面敷有薄薄的灰色氧化層,幾乎沒有一點銹蝕,堪稱奇跡。測音顯示,敲擊每件鐘的鼓部和隧部,發出的音是不一樣的,一鐘二音,二音是音階中的半音關系;發音頻率與國際音標相比,只差2%左右,因此,用這套編鐘可以演奏一般的現代樂曲。

這樣的音準是怎么做到的?音樂考古工作者發現,每件鐘的內壁和底部都存在一些削刮、打磨的痕跡,這是古代調音師調音時留下的特有印記。武王墩楚墓出土的編鐘以及目前已發現的其它古墓出土的編鐘,其內壁均存在類似的調音痕跡。

這套編鐘中最大一件上有銘文,經考證是魯哀公四年(公元前491),楚國大司馬荊歷(眅)滅戎蠻子赤有功而鑄造此鐘。顯然,長臺關楚墓墓主即此套編鐘之主——大司馬荊歷(眅)。

安徽有比長臺關編鐘出土更早的古代編鐘,那就是在壽縣縣城西門蔡侯申墓中出土的一組編鐘,時間是1955年。這組編鐘共9件,上有銘文,自名“行鐘”。該墓中還出土一組編镈,共8件。在形制上,與編鐘相比,只是紐部稍微復雜,為鏤空的復紐;紋飾,二者幾乎相同。編镈上也有銘文,自名“歌鐘”。有學者研究認為,行鐘用于出行巡獵、征戰等,聲音高亢、激昂;歌鐘則用于盛席饗宴,聽起來輕盈舒緩。這種“自作”行鐘,在安徽蚌埠雙墩1號墓也出土過,一組共9件,上有銘文“鐘離君行鐘”。現代測音表明,其音階結構均為常見,并不具備巡獵、征戰“高亢”的特點。可見,對出土器物文字的研究,容易出現望文生義的現象。

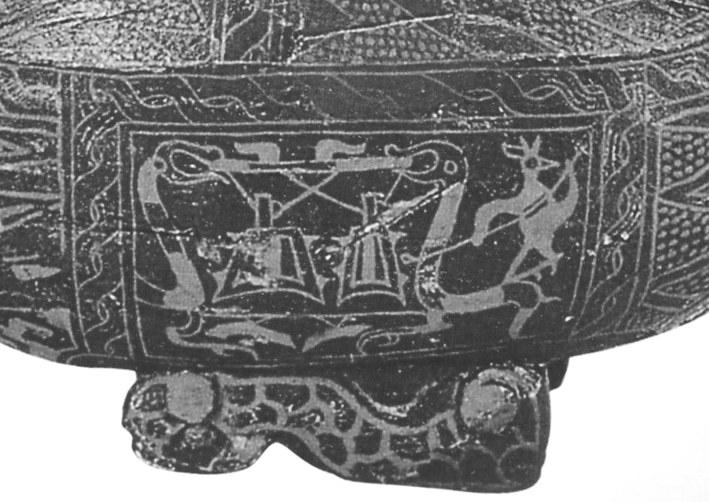

曾侯乙墓漆盒上的編鐘演奏圖。

曾侯乙墓漆盒上的編鐘演奏圖。

墓主生前的心愛之物

上文提及的長臺關楚墓編鐘,一組13件中最大的一件上刻有銘文,有學者解讀為“隹荊歷屈抑晉人救戎于楚竟”。竟,境。荊歷,是楚國將領、左司馬眅。《左傳》中提到此人,他是楚國王室成員,帶兵打仗,屢建戰功。其“抑晉人執戎蠻子赤歸于楚”,從而解除晉楚外交矛盾,這件事被記載在《左傳·哀公四年》。當時,吳國一路西進,意在攻打楚都,其間隔著蠻氏。楚國左司馬眅率軍迎擊,包圍蠻氏。蠻氏所謂“蠻子赤”出奔晉,也就是藏身于晉。而晉、楚早有盟約,規定“好惡同之”,因此必須交出蠻子赤。楚國左司馬眅完美完成這一任務,不僅維持了正常的晉楚外交關系,也為有效阻止吳國西進作出了貢獻,鑄此編鐘以作紀念,完全是情理中的事。

由此推斷這套編鐘的主人就是左司馬眅,眅也就是該古墓的墓主。

1977年秋發現的河南淅川楚墓中,出土了一組共26件的編鐘。經勘探發現,此處共有楚墓25座,5座車馬坑,出土的6000多件器物里有一件平底鼎,上有銘文“王子午擇其吉金”“令尹子庚民之所敬”等,人們由此知道該鼎主人為王子午。他是楚莊王的兒子,曾率兵出征,戰功卓著。根據《左傳》記載,他在楚共王時官至司馬,到楚康王時升為令尹。

該墓中出土的26件編鐘分為兩層懸掛在鐘架上。這組編鐘每件均刻有銘文,內容相同,少數字不同。銘文大致意思是王孫誥為侍楚王、諸侯嘉賓等作此鐘,以求康樂,“萬年無期”。可見這套編鐘是王孫誥用來侍奉楚王、款待嘉賓的重器。在眅去世時,也成了隨葬品。

“音樂大廳”里的演奏說明

到目前為止,一座古墓中出土數量最多的成組編鐘要數曾侯乙墓。該墓位于湖北省隨州市城郊擂鼓墩,墓主名“乙”,姬姓,其先祖是周朝開國大將軍南宮適。曾國是西周天子最初分封鎮守南方的重要諸侯國。

曾侯乙墓為戰國早期墓,它的形制、規格,足以讓今人瞠目結舌:單單槨室底板、墻板、蓋板所用的楠木,就達500立方米,總共171根,全是巨型長方木。槨室分東、中、西、北四室,分布有點特殊:墓主在東室,除了主棺,還有8具陪葬者木棺。這與往常古墓布局有所不同,往常墓主墓室多在中室,而這里的中室是一個“音樂大廳”(樂府),和很多古墓的“樂府”處在北室不同。在曾侯乙墓中室“音樂大廳”通往墓主東室的門洞處,另有1具狗棺。

我們只說說這個“音樂大廳”。

大廳內陳放著一個巨大的“7”字形彩漆鐘架,鐘架兩端由蟠龍紋飾銅套加固,長10.78米,高2.73米。上面懸掛著3層8組共64件編鐘和1件镈鐘,總重量超過3.5噸。支撐3層編鐘的鐘架當中,由6名腰佩短劍的青銅武士,頭頂鐘架橫梁,充當著豎立的銅柱,另有8根銅柱承托。底層有編鐘2組12件,加上位于中間的1件镈鐘,共13件。這件镈鐘是楚王贈送給曾侯的,另12件編鐘以這件镈鐘為中心,兩邊放置,其中最高的達153cm以上,重200千克以上。中層3組33件,上層3組19件。經檢測,敲擊編鐘的正鼓部與側鼓部,可以發出兩個不同的標準音,因此成組65件編鐘音域跨度可達5個半八度,能完整體現和聲、復調、轉調演奏。下層大鐘低音深沉渾厚,中層編鐘的中音圓潤淳樸,上層編鐘的高音清脆明快。

中室編鐘旁還發現演奏用的“丁”字形木槌和長棒,木槌是用以演奏中、上層編鐘的,長棒是演奏下層編鐘的。編鐘、鐘架、掛鉤上,均有銘文,內容涉及編鐘所處的位置編號、音名及音樂理論,是研究春秋戰國音樂史的“資料寶庫”。曾侯乙墓中還出土了一張特殊的“演奏說明書”——一只鴛鴦漆盒,上面有一幅樂師正在演奏編鐘的圖畫。只見一位樂師手執長棒,背對編鐘,長長的木棒敲擊在編鐘上。樂師手執的長棒,與樂府中出土的木棒相吻合。

“音樂大廳”中,這套編鐘占據著C位,另有編磬、鼓、琴、瑟、笙、簫、篪等共125件不同的樂器,組成一個蔚為壯觀的“大型樂隊”。

豐吉

請輸入驗證碼