在長江南岸素有“皖南門戶”之稱的繁昌、南陵和銅陵三地交界處,有一座東西綿延二十多公里的山叫“馬仁山”,她不僅風景奇特,且以文化底蘊深厚而聞名江左。早在唐貞元間,“陳商,徳宗時與王沖霄同隱馬仁山,江表從學者眾。”從此,揭開了馬仁山隱逸文化獨具魅力的篇章,于是山中便不斷出現文人雅士結廬倡學之身影。

其實,當初被共稱為“馬仁三友”的還有李暈。“李暈,貞元中與王沖霄相善,嘗同訪秘監陳商,筑室于繁昌馬仁山講學,晝夜不輟,雅志林壑,澹然自逸,有名江左。其后陳商隨薦書中第,益貴顯,而暈與沖霄竟守恬隱終身不仕,今書室遺址尚存。”據稱,王沖霄(亦作王翀霄)乃東晉大臣、文學家王羲之后裔,陳商則是南朝陳宣帝五世孫,而這李暈又是何許人也,竟與此等名門賢達為伍?

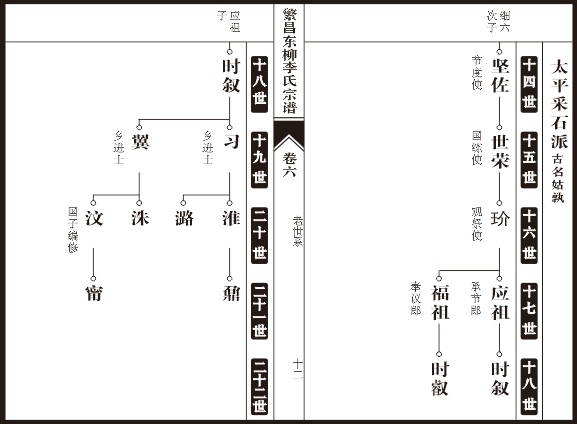

繁昌東柳李氏所修宗譜

繁昌東柳李氏所修宗譜

李暈的身世

李白的名字可謂婦孺皆知,而讓李白詩文流傳于世的是與王、陳一起筑室馬仁山講學悟道的李暈之祖父、時任當涂縣令的李陽冰。

李陽冰字少溫,生于唐開元九年辛酉,李白稱其為“從叔”。陽冰善詩文,吐詞炳煥,有五色文采,為江國之高才;工篆書,勁利豪爽,筆法妙天下,被譽為“李斯之后千古一人”。上元二年,李陽冰于浙江縉云縣令秩滿后復征尹當涂。這一年,窮困潦倒的李白,寫信給在宣州任長史的從弟李昭,準備投靠于他,但被婉言回絕。不得已李白只好從金陵來到當涂投奔從叔李陽冰。李陽冰熱情地收留了他,并竭力相助,甚至在困難時讓家人賣掉自己的珍藏之物,換錢為李白沽酒。翌年,李白一病不起,彌留之際將其萬卷詩稿托付給了自己信得過的從叔。李陽冰不負所望,為其編成了《草堂集》10卷,并寫了序言。

李陽冰幼子李操隨父任入籍當涂,“卜居于青山之麓”,孫李暈“以紹其緒”,自幼勤奮好學,成為飽學之士。但他看淡世事,只愿做一名隱士,立志終身授徒講學。

論輩分,李白與李暈也是叔侄關系。可歷史有時也會開玩笑,這不,自清乾嘉以來,便有資料介紹稱:“李暈,白之后裔也。”不難看出,這里的“白”指李白,其“后裔”只能是李白之孫。然而,有些人似乎忽略了此說的依據和其中存在的矛盾:首先,時間點不符。元和十二年(817),唐宣歙觀察使范傳正為李白遷墓時訪得李白兩孫女,根據其孫女“有兄一人,出游一十二年,不知所在”的敘述,可推斷李白孫子出游時間是在805年。而李暈是于“貞元(785-805)中”即795年筑室馬仁山,這與《重修馬仁寺碑記》所載的“唐之貞元十一年(795年),高士王翀霄隱馬仁”完全一致。但這比李白孫“出游”時間整整早十年。可見“出游”與“隱居”者并非同一人。

其次,隱居不等于出游。《康熙太平府志》載:王翀霄“與友陳商同筑室馬仁山講學,晝夜不輟,江左之士多從之”。由此可知,他們隱居馬仁山是深居不肯出仕而于山中悟道講學;而李白兩孫女所說的“出游”是指外出游歷走動,與當今人們常說的“離家出走”類似,也只有這樣才會“不知所在”。李暈與友講學時,“江左之士多從之”,且被稱為“馬仁三友”,聲名遠揚,豈能不為世人所知?尤其是陳商“登進士第歷秘書省監”,豈有不為官方所知之理?而李暈后裔宗譜記錄的世系班班可考。李暈十七世孫、明太平知府李習作《李氏譜辨》云:“按我姑孰青山李氏之先出隴西成記派,為陽冰公裔。陽冰公仕縉云復令當涂,季子操遂占籍家焉。”(《繁昌東柳李氏宗譜》卷六)同時《繁昌縣志》亦有“柳塘李氏胄出陽冰,唐宋以來稱邑著姓”之載。李白比李陽冰的名氣大得多,在攀比之風盛行的年代,如果李暈是李白之孫,其后裔為什么要否認?

李檉及采石派

當涂縣城在古代有個名字叫“姑孰”,譯成白話即“這姑娘是誰?”民間稱其源自一個美麗的傳說,我認為這是當地人對家鄉山水最生動形象的贊譽!不信?李白有詩為證:“波翻曉霞影,岸疊春山色。何處浣紗人,紅顏未相識。”尤其姑孰城南那條靜靜流淌的姑溪河,千百年來,不僅滋潤了當涂大地,更孕育了生生不息的姑孰文化。當年李暈隨父定居姑孰后,秉修身立學之規,承詩書傳家之道,其后裔多勤奮好學。李暈二子三孫,長房李蘊,子李琛,少穎異應童子科,后宦游蕪湖。二房李蔚,太和中應募以功授石濠尉,長子李琢守居姑孰故里,次子李珮遷宣城土山。姑孰李氏族大蕃滋,后裔支分多派。論其家學淵源篤實深厚、登科入仕突兀而起者,則以采石和東島兩派為甚。

采石派的代表人物是李暈十世孫李檉,因其曾孫李世榮“駐剳太平,防潔采石江面遂卜家”而名。李檉,行一字與幾,熙寧丁巳年(1077)正月生于姑孰。幼年時,其祖父李貴于瑞金縣簿任滿歸來后,常與遷宣城的族兄李含章“吟游以自適”,這對李檉的影響很大。李檉于宣和三年登何煥榜進士,調洪州教授;紹興元年通判徽州,累遷監察御史、右司員外郎、左司郎中,二十五年知安豐軍,后移知饒州,“任滿歸,引年致仕”。李檉為官“敏強”,且博學多才,精于醫學,尤其是在針灸學和傳染病學方面具有很深的造詣。據《山房集》記載:“檉學邃于醫,心悟針法,鑄銅為人,身具百脈,幕楮施針,芒鏤不差。”這種創新性的研究模式,既是從應用醫學角度對針灸學的科學探索,也是對針灸理論在臨床應用的升華;他撰寫的《傷寒要旨藥方》二卷,被南宋醫學家許叔微譽為“猶儒書之有四書也”,北京圖書館藏本卷末還有元代著名書法家鮮于樞親題律詩一首,可見該著在元代傳承之一斑。

采石派后裔中為官不僅政績突出,還多以“慈心為民,善舉濟世”而受士民稱譽。明成化己丑科張升榜進士李蕙,官至右都御史兼督漕運,任上為民務實清廉。一年,南昌大水入城,李蕙“恐官廩有失,預給軍士月糧,令竭力運負,廩米立空”,其機敏令人佩服,亦令“漕規振肅”。

李儒及東島派

姑孰李氏隨著族內人眾丁繁,掎裳連袂,加上南宋初期干戈擾攘,族人紛紛外遷,李暈十一世孫李儒便是其中之一。

李儒行細五字八佾,乃李松子、李檉堂侄。李儒謙遜好學,曾從曹明之講明《易義》,自六籍百家至圖緯風角之術,無不通曉。至宋室南渡,四起烽煙,李儒挾資由青山徙繁昌,見靈巖東島萬山錯繡,奧區四塞,便定居于斯,成為東島李氏開基祖。移居東島后,李儒確立耕讀并舉為家族頭等大事,此風于家族發展作用甚大。

元末群盜倡亂,干戈四起,土宇不寧,李儒八世孫中,只留下次子李思明守居東島,六子李思敬遷一山之隔的柳塘,余皆外遷。有明一代,東柳兩支在科舉仕途上表現仍然出眾,考取功名或由科甲入仕者達三十七人之多,其中進士三名,占繁昌全縣進士總數的五分之一。

如今,東島境內歷史古跡眾多,文化底蘊厚重,不僅擁有相傳至今的文昌閣和依舊貌復原的“竹林七賢”、氣勢恢宏的“天官第”古門樓,還新建了公堂屋、私塾堂等設施,朝朝暮暮,弦誦相聞。先賢遺風激勵著一代又一代的李氏后裔秉持“耕讀善教”的祖訓,繩繩振振,再著良能!

李思敬幼子李懿,先充縣學生員,永樂十二年中舉,任黃州府學授。懿次子李紞,明景泰五年以貢生任保定府唐縣令;晚年歸居鄉里,課子訓農,一時文風丕振。到了晚明,柳塘一支科第相望,氣運更盛。

柳塘一門風雅,賢者首推思敬八世孫李一公。一公字暗生,少負敏才,讀書不間寒暑,兄弟聯翩接踵,創造出了連中二元的紀錄;萬歷三十八年李一公庚戌科韓敬榜除行人,累官四川參政。他廣交良友,“竟陵派”文學創始人鐘惺曾為其《二十一史撮奇》作序,序文載于道光《繁昌縣志·藝文志》中;頗有名氣的詩人和地史學家潘之恒也在其《金峨山記》中提到他。值得一提的是,李一公天性義俠,歲入俸資以半數來周濟諸父昆弟之急。還著有《通鑒纂要九十七卷》。六十歲卒,入祀鄉賢。其祖父李圭受贈參政,父李世組贈刑部主事加贈布政司參政。

姑孰李氏家學門風延續千年不敗,“讀書知前哲,儲書教俊英”可能就是其成功的秘訣!

請輸入驗證碼