完整視頻

新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 今年6月,宰賢文開始了為期三年的鄉村掛職工作。從安徽省人民政府文史館駐館畫家到霍邱縣彭塔鎮隱賢村兩委第一書記,變的是環境,不變的是對藝術的理想與追求。近日,藝術名家宰賢文做客由古井貢酒年份原漿古20冠名播出的大皖徽派直播,他用散發著泥土芳香的畫作和最新鮮的鄉村掛職感受,為我們展開了他一以貫之、生機盎然的藝術創作之旅。

慢慢進入角色 交流自然坦誠

宰賢文聊角色轉變

宰賢文聊角色轉變

徽派:您對新角色適應得怎么樣?

宰賢文:我覺得有個過程。剛開始有點茫然,因為這么多年一直搞藝術創作,對于一些具體的行政工作沒有太多的思考,就怕工作做不好,藝術也完蛋了。因為我一直是畫黃山的,差不多來來回回二十多年了,一下子離開了黃山,不知道能不能畫好。誰知道我已經去了四個月了,時間過得真快,兩個月的時候,我就跟村里啊,鎮上啊都非常熟悉了。我就跟大家很坦誠很自然地在一起交流,我真覺得他們可愛可親可敬。可愛就是他們很執著,根扎得很深,有很豐富的農村工作經驗,但其實又很單純,可以為了一件事情24小時不睡覺,連軸轉;可親就是他們真的一處就像兄弟姐妹,像親人,他們也老表揚我,說我很謙虛;可敬就是他們對很多事情很真誠,這讓我很敬佩,交往以后也是打消了我對工作的擔憂,就像他們說的,咱們在一起,沒有什么干不成的事情。對于繪畫來說,一開始過去的時候,也不知道怎么畫,就天天拿著在黃山的寫生簿畫。有一天我們這里的村干部說:“宰書記,我們這里風景這么好,你不畫嗎?”后來我就深入田間地頭,散步的時候走到哪里,我就勾兩筆,感覺很好,慢慢地就像一個演員一樣進入了角色。

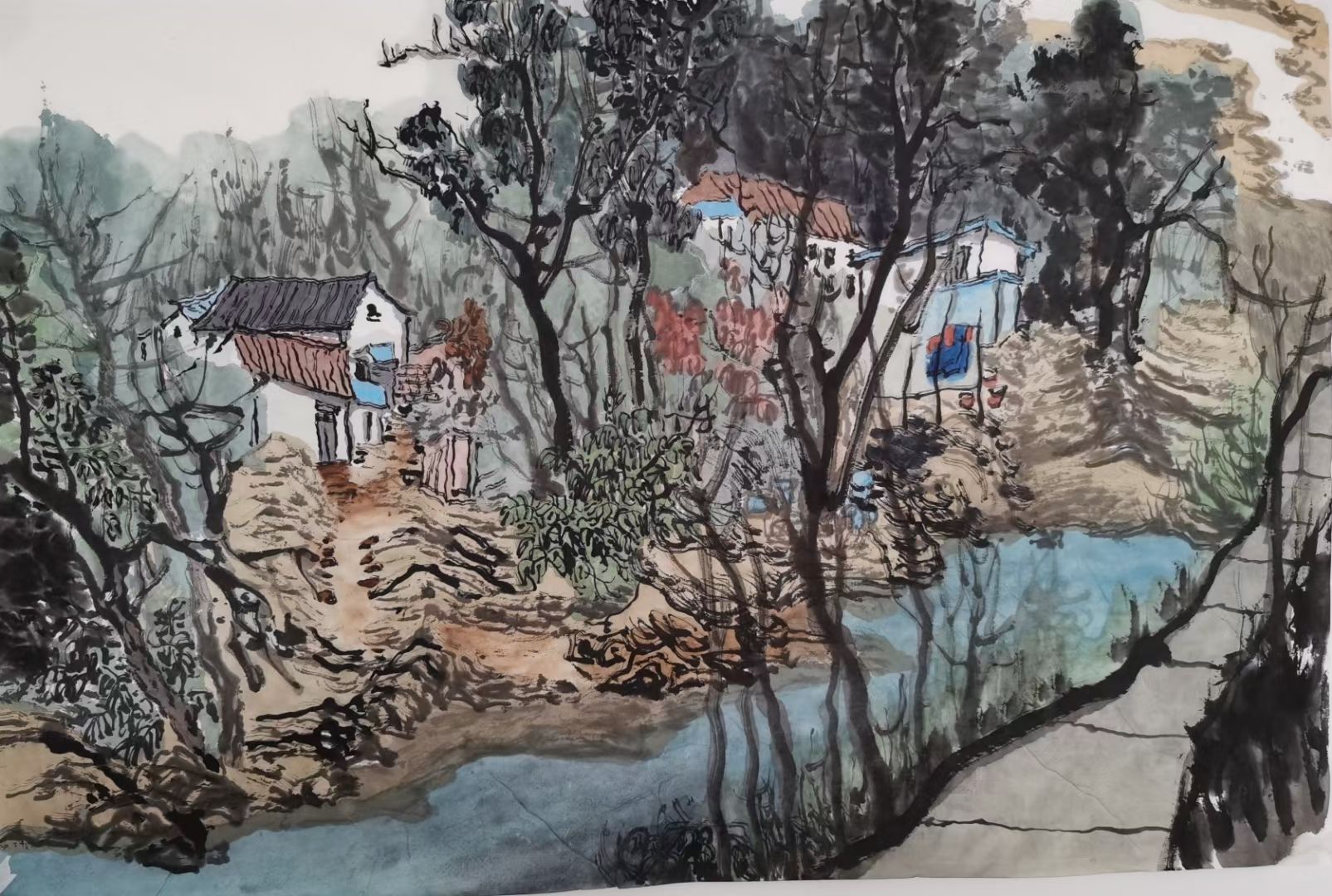

宰賢文畫筆下的隱賢村

宰賢文畫筆下的隱賢村

徽派:看您最新的創作風格,您對村莊也有感情了吧?

宰賢文:這個村子我真的要宣傳一下,它是一個千年的古村落,宋代的時候,大文豪韓愈最好的朋友之一董昭南就隱居在這,他是韓愈佩服的文人,在韓愈文集里,大概有三篇文章是專門寫他的,我們現在還能找到。他在當地干的事,按現在的話說,叫鄉村文化振興,開私塾,搞教育,影響了當地一大片。我們那里的人都是非常有文化的,與這個傳承是有關系的,他一直影響到了現在。我們那邊有個塘叫染坊塘,就是董昭南寫完文章要洗筆,塘都被染黑了,當地人就起名叫染坊塘。但畢竟年代久遠,有很多東西都消失了,只留在記憶里,留在書本里,但他的精神還在。雖然這個村子的人文積淀還不那么明顯,但跟其他鄉村還是有不一樣的感覺。

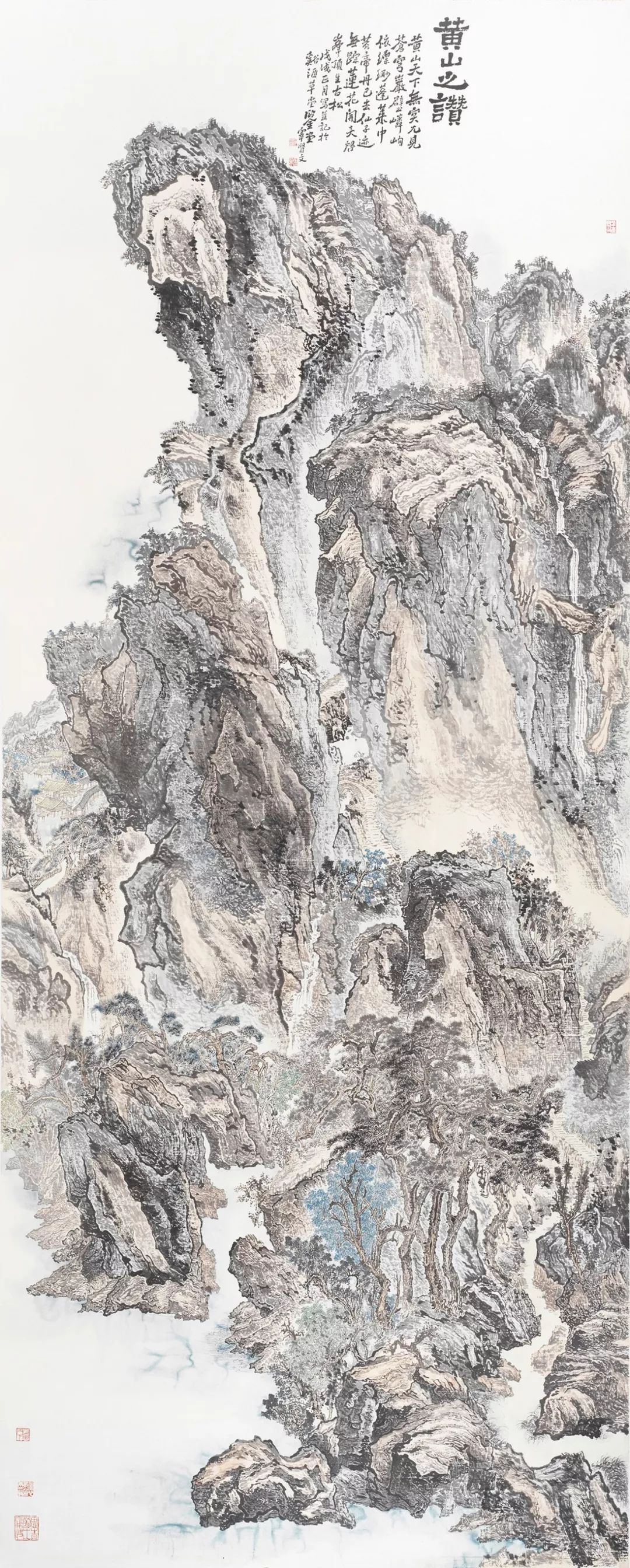

宰賢文山水畫

宰賢文山水畫

徽派:感覺您繼黃山之后又找到了一個精神寄托場所。那鄉村瑣碎的事務對您的創作有影響嗎?

宰賢文:不影響,而且我覺得是助力,真的助力我的藝術創作和藝術思維。因為它首先開拓了藝術的思路和視野,對自己是一種反叛。我之前畫的是很唯美的山水畫,體現出人文主義情懷,這也對,但我總覺得我繪畫的養分還不足以支撐我一直堅持的新安畫派的創作和延續。就像在畫黃山的時候,雄偉也好,崇高也好,你能不能找到它的根?它的根有多深?這跟我今天在隱賢村的狀態和文化是不矛盾的,我覺得是延續過來的。我希望通過這三年駐點鄉村能抓住這種感覺,來提升我繪畫的厚度也好,豐富也好,辛辣也好,我覺得要灌注在里面,相信幾年后我的繪畫會有很大的變化,因為在我的夢中,我想畫出新安畫派的燦爛。在近代,著名畫家黃賓虹先生把新安畫派拉向了筆墨的燦爛,賴少其先生把新安畫派拉向了色彩的燦爛,那今天我們能不能來一點鄉村真實的感覺?講實話,作為60年代生人,談文化傳承是比較尷尬的,我們根本不敢說自己有很厚的基礎,如果有一點,也是用力刻苦學來的,但那是不夠的,所以如果我希望在藝術上能有一定的高度,那必須去尋找另外一種養分去扎實和鞏固。我覺得到現在我還有理想,還有夢想,雖然快退休了,但我覺得我的藝術創作才開始。第一次有這種感覺是在隱賢村,開始我繪畫的融合。所以在隱賢村,是我的起點,也是我藝術上一個很大的節點。

藝術理想未變 人心越小越好

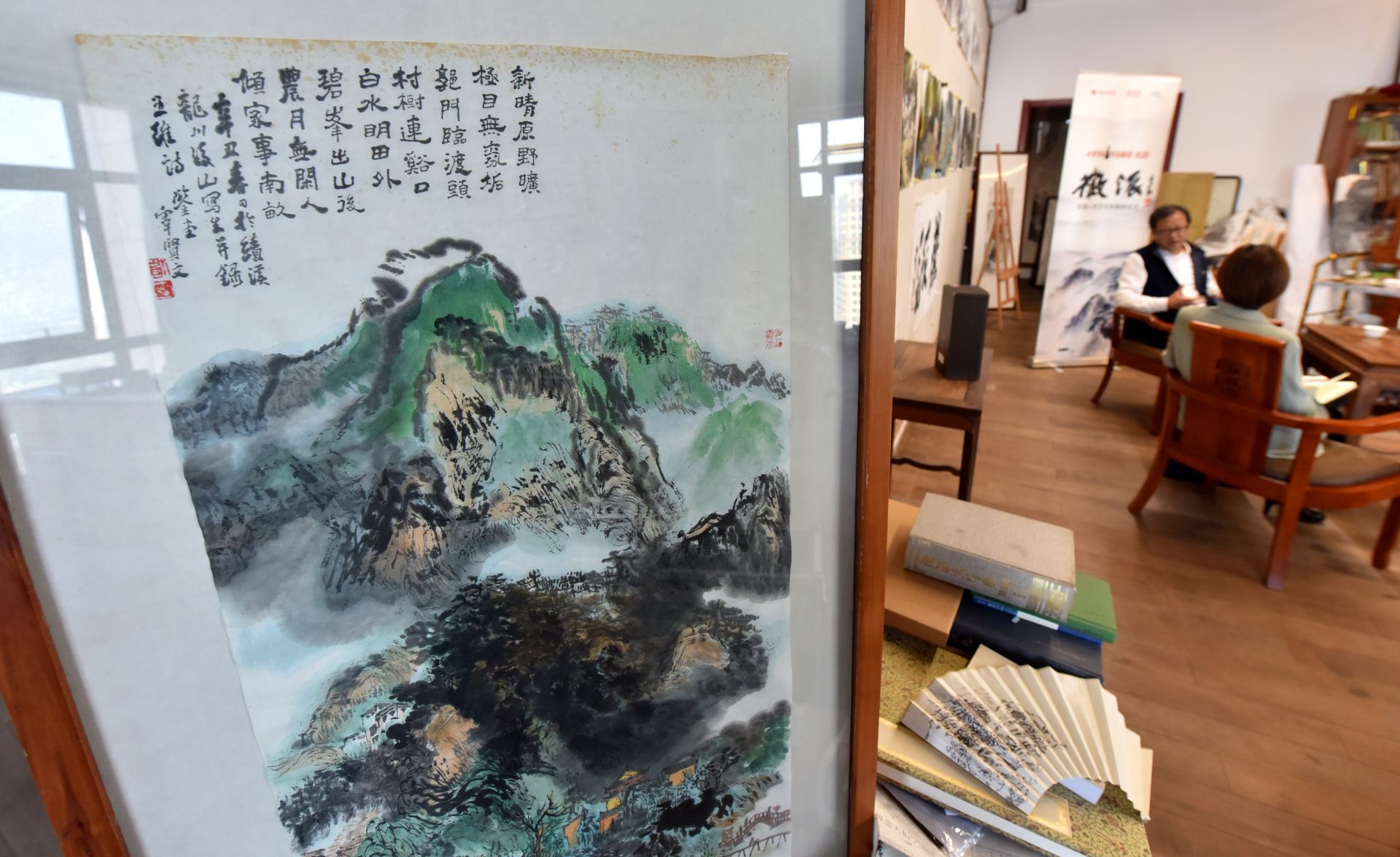

宰賢文在工作室接受徽派訪談

宰賢文在工作室接受徽派訪談

徽派:現在看,您的藝術理想有變化嗎?

宰賢文:我覺得一直沒有變化,就像我的老師賴少其先生晚年送我的四個字:一以貫之。我覺得選派到隱賢村當第一書記,搞藝術創作,跟我在黃山采風對藝術的理解沒有變化,本質上還是那個藝術觀念,只是表現的形式,藝術的對象發生了變化,從山水變成了鄉村。我覺得中國人對鄉村,對山水都有種骨子里的依戀,一種情懷,而且面對這么大的鄉村,包括我過去面對山水,最大的感覺就是,過去我們覺得去大山里自己好渺小,但人是渺小的,心是膨脹的,感受到山水的精神;但是到鄉村里,心都渺小了,這是真正的渺小。我在那里租個房子,工作之余創作,我反而覺得創作時間變多了,因為人在那里很單純,遠離城市,很安靜,那時候我覺得是我精神最旺盛的時候,心也變得越來越小了,沒有太多的欲望和關注,更關心我的繪畫,認真去畫就很開心了。但是心小,后面得有精神,氣要大。中國有句話叫“養浩然之氣”,在繪畫里最后體現的是你的浩然之氣,你的精氣神,這些要有了,那你的心越小越好。

宰賢文筆下的“家鄉"模樣

宰賢文筆下的“家鄉"模樣

徽派:您有過“心大”的時候嗎?

宰賢文:很大,曾經也膨脹得找不到邊,覺得自己不得了,現在想想挺可笑的。幸運的是,我一路走過來了,如果隨便哪一步放棄了,那我的藝術人生也就夭折了。今天我已經回歸現實了,因為很多東西不是你想成為就成為的,它需要營養,需要土壤,需要環境來滋生這棵樹,就像賴少其先生,他自己努力是一方面,那個社會也成就了他。他一生追求的是革命的精神,轉化到藝術創作上,是一股頑強的力量,所以他的畫給人一種像鐵一樣壓到你的感覺。很多人覺得看不懂賴老的畫,覺得黑乎乎的,支離破碎的,其實他的畫給人的是一種精神,達到了靈魂的境界。

宰賢文山水畫作

宰賢文山水畫作

徽派:您說您從來不是純粹的藝術家,沒有脫離社會,還是接地氣的。社會生活對藝術創作來說是雙刃劍嗎?

宰賢文:接地氣也好,雙刃劍也好,我到了這個年紀來理解就一點不矛盾了。西方哲學說矛盾是對立統一體,中國古人講究陰陽,任何事都不是絕對對立的。現在都說藝術家要有擔當,藝術為人民,每個人都在做,只是做法不同。如果給一個人最好的條件,什么事都不用干,就搞創作,那他能成為畫家嗎?我不相信,因為他沒有歷練,沒有感覺,沒有那種一往無前,不死不悔的精神。反正我從來沒覺得自己有才,我覺得自己是小草,壓倒了也總能在其他方面冒出來。當你有這種精神的時候,也沒人壓得住你。我現在的牢騷慢慢少了,經歷很多,我很感謝歷來走過的單位,給了我很多思考。現在覺得我在畫畫上面有很多辦法,不害怕了,能畫到我思考的那個點了,很開心,我會不斷地畫下去。

自信進而自在 記錄鄉村美好

宰賢文為徽派題字

宰賢文為徽派題字

徽派:您對別人的評價介意嗎?會有什么樣的思考?

宰賢文:會思考。不思考那是不現實的。從藝術的一開始來說,那時候思量非常多,看重別人的表揚,摒棄別人的批評,恨不得都是好的;后來也接受批評,但不往心里去,我該怎么做還怎么做;現在隨著年齡的成長,對外界聲音的分辨度變高了。因為有人講你好不重要,有的人講你好很重要,有人是禮節上的,不過心;有些人過心的,比如郭因老說我好,我就很開心。批評也是一樣,對過心的批評,我會調整。現在我對很多東西的關注也淡了很多,主要關注自己現在應該怎么干。有些東西也不來不及再糾結了,該做就去做。我相信我們村會達到翻天覆地的變化,我給自己的責任是,記錄現在鄉村的狀態,美好的善良的場景。小時候很向往藝術家,人類靈魂的工程師;現在不敢自稱藝術家,因為遠遠沒達到靈魂高度。但我很開心,我就是積極學習的“小學生”。

徽派:其實這是一個人對自己藝術自信的狀態。

宰賢文:我很認可你的話。不自信是畫不好畫的,但是自信跟任性是兩個概念。我現在經常喜歡在畫上寫兩個字,自在。只有人生達到自在了,才能自信。我經常跟朋友說,我一畫就覺得畫得不好,做一件事也繞了半天再做,實在脫不掉再推推,我自己總結叫“推拖拉”,長期都是這個狀態。我知道這個缺點,但一直在調整,特別是在繪畫上,自己跟自己說不。很多朋友說,你花卉畫得好,為什么畫山水?我覺得這是內心的一個坎,一定要邁過去,慢慢達到自在和自信。

與時代脈搏共振 夢里一片燦然

從山水到鄉村,都要尋找畫“根”

從山水到鄉村,都要尋找畫“根”

徽派:村里的老百姓看到您的畫是什么反饋?

宰賢文:我想先補充一下關于俗事的回答。中國人對俗的認識是很豐富的,它有貶義,也有褒義,我們有民俗學,跟老百姓有切身關系的。老百姓的事是俗事,但里面會產生大事,有大學問。過去覺得俗事是貶義,今天改變了,這就是真正要面對的,每個人都回避不掉的。一旦面對會很快樂的,很多問題你接受了就解決了,你會跟大家打成一片,蹲下來給老大爺遞一支煙,跟老太太聊個天,不是讓別人舒服了,是自己舒服了,自在了。老百姓很好玩的,他們覺得我畫這個好辛苦。前幾天一個老大爺看我在畫畫覺得我不容易,要回家燉鮮開水給我喝,我很感動。因為旁邊一直有個說話的人,他們也覺得挺好的。

“筆墨肯定會有時代的烙印”

“筆墨肯定會有時代的烙印”

徽派:以后的作品會有方向性的轉變嗎?

宰賢文:我不會去變。環境改變,很多東西會變,但不是你的改變,它是隨勢。今天要不要出新,石濤先生講過,筆墨當隨時代。真正的藝術家對藝術的考量,對時代的參與,筆墨肯定會有時代的烙印。傳統是什么?是流淌的血脈,這個文化傳承的血脈有多純正,你的文化就有多自信。創作要跟時代脈搏共振,不要回避。

徽派:您剛剛說現在還經常做夢,是什么樣的夢?

宰賢文:越來越豐富,也越來越說不清,夢里的感覺不清晰,但夢越來越多了,越來越大了,我堅持在做。總結一下我的夢,一片燦然,堅守也好,追求也好,等我醒的時候是什么樣就是什么樣。

新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 李燕然/文 薛重廉/圖

請輸入驗證碼