徽派訪談視頻

新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 安徽省著名美學家、安徽大學美學教授宛小平先生6日下午做客由古井貢酒年份原漿古20冠名的大皖徽派欄目,以“孫子”的身份回憶和講述他的祖父——我國著名美學家、文藝理論家和教育家朱光潛先生及其美學。

“美學”意譯是個美麗的誤會

美學家宛小平

美學家宛小平

徽派:美學乍聽起來很形而上,但其實和我們每個人的人生和幸福是息息相關的。提到美學一定不會繞過您的祖父朱光潛先生了,就像當年他在北大面對學生普及美學概念,您現在在安大普及美學概念時會重點說些什么?

宛小平:關于美學這門學科,確實有許多話想說,借徽派這個平臺說兩句。我現在在安徽大學教書,帶碩士和博士研究生,很多過去不是學哲學的,背景很復雜,但是愛美之心人皆有之,都是沖著“美”字來的,但過來后覺得我說的不是他們想的。其實美學在西方是哲學一個部門,要有很好的哲學素養才能學好美學,康德黑格爾,他們搞美學往往都是到晚年最后的時候涉及到美學,因為需要各種學科很廣的知識背景。可能是哲學的這個部分最難學的,很多研究生進來覺得,入門不難,后來覺得特別難,真要寫個像樣的學位論文不容易,很多學科要補。為什么會這樣,要澄清一下。漢語“美學”是意譯的,德國哲學家鮑姆加通德語的原詞的意思是感覺學、直觀學,哲學是一個部門,形而上學、認識論,美學是認識論里研究感覺階段的一門學問,我們漢語美學的翻譯最早是日本人翻譯的,“哲學”也是日本人用漢字翻譯的,倫理學也是。明治維新以后,日本接受西方文化,基本上是日本人最早用漢字翻譯西方學科,感覺學直觀學研究的對象是藝術,藝術體現美,直接叫美學不好嗎。

徽派:這是個翻譯的“三級跳”。

宛小平:對,是三級跳。但是跳的非常好。雖然這個翻譯會誤導很多人,但是也有好的一方面,聽音樂用耳朵,看繪畫用眼睛,都是感官,本意沒錯,因為對象還是藝術,藝術最集中體現是美,所以這個翻譯,成功還是占了大的方面。美字太吸引人了,的確是研究美的。某種意義上說,這個翻譯還是好的。但是也有不好的一方面,因為不是直譯,許多人不知道這門學科的知識背景需要雄厚的哲學基礎。國內很多人搞美學,自身素質來說,很多是搞文學和藝術的,跟哲學不沾邊,這個嚴格說是不夠的。你要涉及到“哲學的問題”,美學在西方,畢竟是哲學的一個部門,這些美學問題和哲學有關系,一定程度講,真想把這個學科當做研究對象,我覺得你要很好的哲學素養,否則一輩子都在外圍打轉,進不了殿堂。

宛小平著作

宛小平著作

徽派:朱光潛先生的美學成就是非常高的。

宛小平:我祖父寫的《西方美學史》,是中國第一部介紹西方美學的,直到今天,學術界公認的,還沒有第二本超過他的,你翻翻目錄,《西方美學史》百分之九十都是哲學家,比如康德講美是想象力和知解力的和諧心意狀態;黑格爾講美是理念感性的顯現。都是從哲學的視角來下定義的,你就知道這門學科在西方是哲學門類。藝術院校老師也教美學,但我實在不敢恭維。

徽派:美學是哲學的一個分支。

宛小平:對。回到原點上,現在很多學美學的,我實在不敢恭維,都是不知道美學這個學科是怎么來的,獨特性是什么,你只有知道了這個以后才行。其實美學里有很多哲學和心理學的視角。

美學是一門綜合學科

徽派:這樣一個澄清真的普及了對美學的認知。那么您的祖父朱光潛做了什么,會被稱作“中國的美學之父”呢?

宛小平:東西方文化確實有很多差異,中國人看美和西方人看美確實不一樣,我們中國人講人和自然是和諧的,天人合一的,中國文化不分主客的,西方文化有主賓詞,二元結構。中國不是這樣,莊子說天地有大美而不言,沒話講,中國文化你會看到,這種模糊思維,講模糊美學,跟西方不一樣,西方講邏輯,講主客二元化的,講實證講科學。回到你的話題,我祖父如何在東西文化沖突矛盾融合中建立自己的體系。這是值得探討的問題,我們是中國人,把西方文化怎么安放在中國傳統文化本位上,我覺得我祖父在這方面做出了很大貢獻。首先,作為朱光潛,不是我在這里這樣講,毛澤東秘書胡喬木先生說,在美學這個領域,我找不到第二個人,言下之意其他人都不在話下。像朱光潛這樣受過西方訓練,在哲學心理學和文學,包括中國典籍和古文方面都下過很大功夫,而且每一門都扎的很深,是很少的,他能以美學為平臺做到這樣,和他的學養有很大關系。他常說治學首先要廣博,然后專攻一點,朱光潛最后就是專注美學,其實他在西方留學多年,愛丁堡大學、倫敦大學、巴黎大學、法國斯特拉斯堡大學,但從來沒聽過一堂美學課,都在哲學心理學這塊的。

朱光潛《談美》

朱光潛《談美》

徽派:美學聽起來是一門邊緣科學。

宛小平:我祖父朱光潛說,我第一喜歡文學,第二喜歡心理學,第三喜歡哲學,最后把你們學科通過美學貫通起來,所以我們說美學是什么東西啊,從朱光潛學美學的經歷對大家有一個啟發,學美學要和這些學科有關系,我祖父晚年的時候把歷史也加進去。現在回過頭講,說明美學和這些學科有很大關系,也可以透過我祖父的美學歷程,建立的融貫中西的美學體系來理解。所以學朱光潛不是很容易的事情,學術界一直有一種典型誤解,認為朱光潛不過是簡單把西方美學的各種理論移植到中國來的代表,就不點名了,直播出去傳到人家耳朵里不好。

徽派:很多人對美學的理解是有問題的。

宛小平:這種看法是很膚淺的。另外,朱光潛對西方任何美學大家都是既有吸收又有批判但,他最早介紹克羅齊到中國,有“中國的克羅齊之稱”,其實他對克羅齊的批判很多人不知道,克羅齊說美就是直覺,就是表現,其它線條、顏色都是傳達,那都是物理事實,是傳達,不是美,美就是直覺。但是朱光潛說不對,那就是美的一部分,這是中國人思維的特點,站在中國文化批判克羅齊,當然他也吸收克羅齊。一般我們小青年看尼采,都是酒神精神,魯迅他們要改造中國國民性,就吸收了帶有沖力的酒神精神,我祖父不是,我祖父注重的尼采是日神精神,經過日神的點化,通過日神的靜觀,來把現實的苦難轉化。因為酒神是動的,日神是靜的,日神創造雕塑建筑,酒神創造舞蹈、音樂,兩個是不同的。這都是受到中國傳統文論的影響,尤其受到中國傳統文論講的“以物觀物”,就是“靜觀”,這和尼采的日神精神是相通的。他是有美學體系的。籠統地講,五六十年代美學大討論的時候,我祖父是一派的代表,就是主客觀統一。當時主流的三個派別,就是主觀派、客觀派和主客觀統一派。后來我祖父讀馬列,對我祖父美學思想影響比較大,把美看作和實踐有關系的,這就是他解放后學習馬列的過程中,把實踐觀點放進來了,并沒有放棄主客觀統一。某種意義上說,我祖父晚年接受馬列思想,豐富加深了美是主客觀統一的想法。

安徽有出美學家的傳統

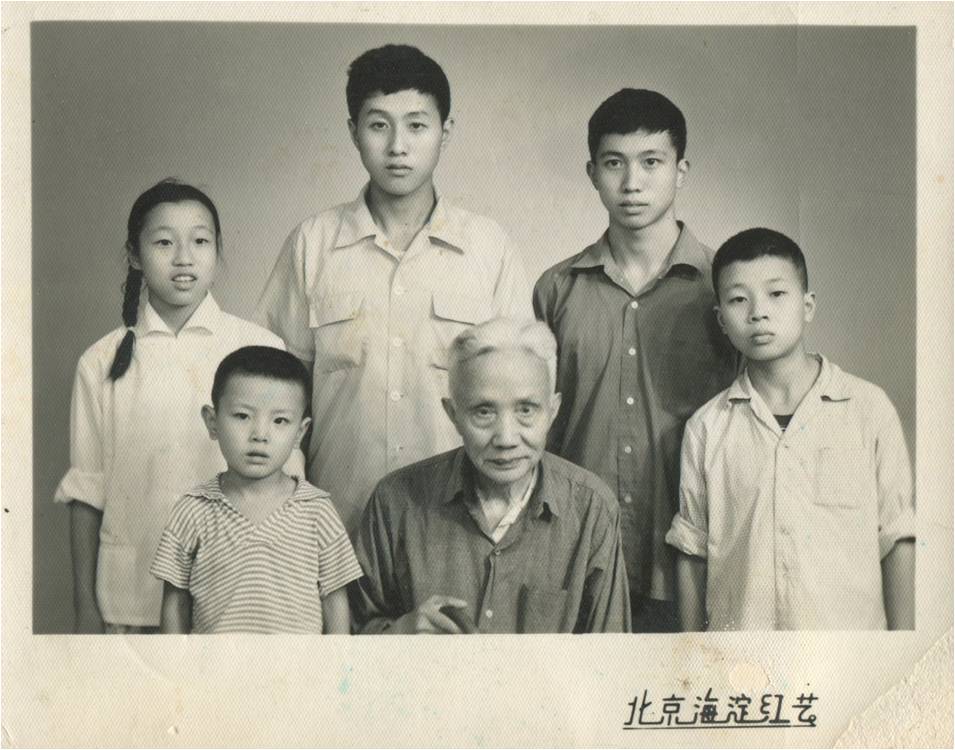

1973年8月,朱光潛與孫輩合影(右一為宛小平)

1973年8月,朱光潛與孫輩合影(右一為宛小平)

徽派:您是誤打誤撞學的美學嗎?

宛小平:我們這代人比較坎坷,我們是讀書無用論的時候,不上學。誤入了美學這個道。我們讀中學的時候天天去工廠、農村,后來恢復高考上了大學,開始西方很多思潮進來,大家學哲學都學西方哲學,美學是哲學的一個部門,后來我才知道我祖父很有名。一開始不知道,后來我就讓我祖父給我介紹一些名人認識,想認識一些學習西方哲學的大家。我祖父說你要找他們?大家其實就在你面前,你不知道?那時候我真的不知道,這些問題問我祖父就行了。當時確實不清楚,那時候很小,才十六七歲。隨著對西方哲學深入研究以后,我祖父贊成我學西方哲學學美學,把我往上拉,我才知道美學是哲學一個部門,很自然就順著學下來了,慢慢就走到這條道上了,也是誤入歧途。

徽派:這個過程中,祖父朱光潛人格部分和治學部分對你影響大嗎?

宛小平:我不在他身邊,不能講過頭的話,祖父的教育方法是有他一套的。我都是利用假期時間去北大看他,陪他散步。他話很少,在中國學者中他不是口若懸河的人,季羨林回憶說,我祖父喜歡眼睛看著天花板或者窗戶,不看著學生,專注他講的問題,但是講的比很多外籍老師好,季羨林每年過年只看兩個老師,其中一個是我祖父。他規規矩矩認我祖父是他老師,從來不敢在我祖父面前怎么樣。我祖父他們那一代學問大,后面那一代我們不能說不行,后一代的水平,跟我祖父他們那一代不能比。很多人問我,這個你可佩服,那個你可佩服,我研究我祖父以后,這些人的書我都不想看了,實在不是一個水平線上。

朱光潛《詩論》

朱光潛《詩論》

徽派:作為朱先生的后人,輪到現在您再去研究,您現在研究美學這塊的目標是什么。

宛小平:我的能力是不夠的,我只能盡量讓大家知道祖父他們那一代研究的東西是什么,研究到一個什么水平。朱光潛和宗白華都是我們安徽人,安徽有出美學家的傳統,他們水平很高,新文化運動以后,這些大家融合中西文化都做出了很大貢獻,我所能做的工作,我自知自己學識很淺,只能做一些宣傳工作,因為你不宣傳,隔幾十年就斷代了,很多人就不知道了。所以要讓后人了解,文化傳承,去發揚去光大,這是我的想法。我的能力有限,我能做這件事,這本書《朱光潛年譜長編》,也是我宣傳祖父的一種方式,我做這個事情比較方便,有得天獨厚的條件,百分之三四十的資料都是首次公開,這些就是宣傳我祖父的一個方式。我有自知之明,我的研究對象都是皖籍的美學家哲學家,在我心目中,有必要把這些人的思想介紹給學術界的同仁。

“人生藝術化”對年輕人的啟示

徽派直播

徽派直播

徽派:朱先生美學理論閃光的部分,對你個人影響比較大的是哪些。

宛小平:很多。首先他在港大讀書的時候,最早家里是破落地主,想讀北大拿不出路費,就近上了武昌師院,就是武大的前身,說老師水平很差,我祖父很有個性的,就寫信給教育部,說老師水平不行,還不如中學的老師。后來正好有個機會去香港讀書,在去西方之前就在港大讀了五年,在港大的時候受到新文化運動思潮的沖擊,對過去的治學理念有一個痛定思痛,要割斷。以前中學的時候他古文寫的很好,桐城中學的很多老師說他是桐城派的傳人,很得意,現在說古文不要了,要學白話文了,行囊里的錢不值錢了,開始他也想不通為什么古文都不要了,開始他也反對,后來想明白白話文代替古文是不可逆轉的。你看《朱光潛全集》的時候,他的文言很少,就是在港大的時候轉變的。要說對我影響大的,就是人生觀方面,具體說就是祖父在香港大學和之后浙江白馬湖中學時期所樹立的人生觀。港大一畢業以后,他到上海,然后到浙江白馬湖中學當老師,共事的朱自清、豐子愷、弘一法師,都是這些人。

徽派:神一樣的中學。

宛小平:雖然待的時間不長,我祖父的人生觀,一個跟港大有關系,一個就是在這個時候建立起來的,“人生藝術化”這個觀點就是港大和白馬湖中學建立起來的。當時他和豐子愷在一起,豐子愷當時翻譯了一個日本作家廚川白村的《苦悶的象征》,就是文學藝術怎么讓人擺脫苦悶。怎么樣快樂生活,樹立正確的人生觀。我祖父對他一個自殺的學生寫過一個紀念文章,專門討論人生觀,人生有苦悶的一面,有缺陷的一面,但是藝術恰恰能夠把這個轉化,注重人生的藝術化,就是在這個立場講的。我祖父一生寫作很多都是針對青年人,為什么我祖父的書現在的青年人還愿意讀,《給青年的十二封信》《談美》,每年都有幾十家出版社在印,年年如此。我就在思考這個問題,為什么現在青年人還在看,我覺得談人生藝術化也好,文學藝術的功能也好,確實和青年那一段心理過程聯系起來的,不管你在哪個時代,你總要經過青年,都有共通性,從學科共性的角度解決人性當中普遍存在的問題,人生藝術化也是這樣一個問題,也是針對青年,他總有理想和現實的矛盾,現實的苦悶,怎么去擺脫和轉化,我祖父的書都有它積極的意義的。

1984年朱光潛和長子朱陳在燕園寓所前花園

1984年朱光潛和長子朱陳在燕園寓所前花園

徽派:除了治學理論,從美學理論引出對人生的態度,和藝術的關系,這些東西對很多青年很有意義。

宛小平:他在港大的時候,一個外籍老師不喜歡用美國的教科書,而是喜歡講原著,對他影響很大。這個老師教學習蘇格拉底,講課不收錢,理由是蘇格拉底教書不收錢,他發現哲學是可以給人安身立命、安慰心靈的,通過老師教導,他發現哲學真正的功能在這里,這個值得我們今天注意。今天是功利的社會,要能擺脫出來,要有安頓心靈的哲學生活,學哲學干什么,很難變成飯碗。無用之用,是安頓心靈的東西,我祖父在港大就大徹大悟了。實際上在留學西方之前就已經樹立了這種觀點。

徽派:理論背后都有個人的三觀支撐。

宛小平:一點不錯,有關系。他的書之所以暢銷,原因就在這里,符合人性法則。新安晚報 安徽網 大皖客戶端記者 蔣楠楠/文 薛重廉/圖

請輸入驗證碼