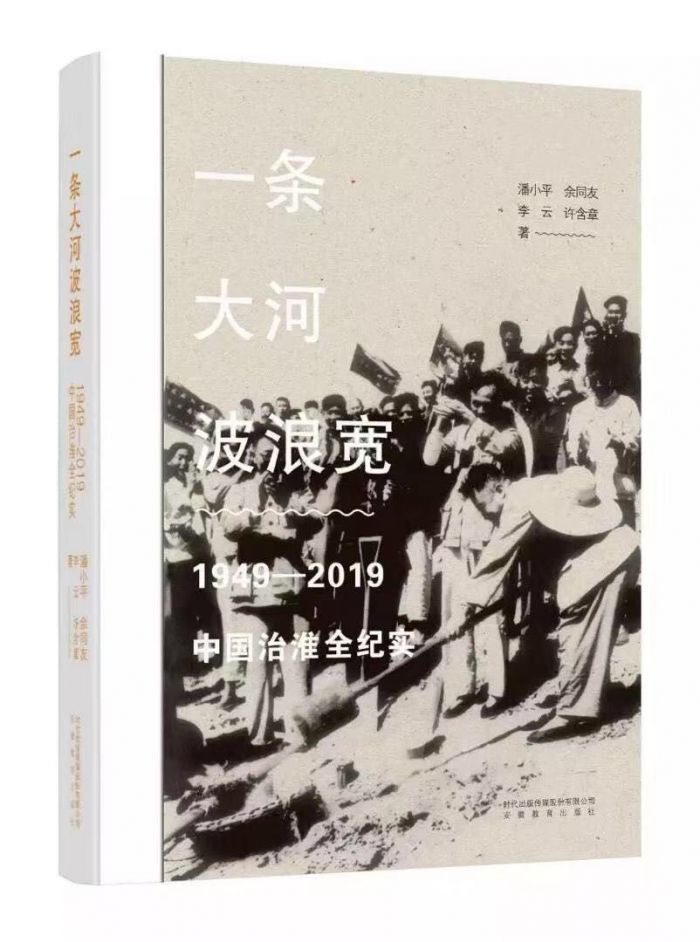

歷時三年多的田野考察和實地采訪,行程兩萬多公里,采訪800多人次,查閱700多萬字資料以及2000多萬字地方史志,潘小平、余同友、李云、許含章共同完成了長篇報告文學《一條大河波浪寬:1949—2019中國治淮全紀實》。這個由50后、60后、70后、80后四個年齡段作家組成的創作團隊,懷著對家鄉河的熱愛和對人類治淮精神的敬畏,在行走與創作中體驗著、碰撞著、感動著。他們說,走一趟淮河,終身受益。因為,對自己是歷練,對歷史是負責。

淮河是災難之河,更是文化之河

徽派:作為家鄉河,能不能先談談創作之前對淮河的印象?

潘小平:嚴格意義上講我們三個都是淮河流域的人,余同友是生在長江流域,但是他們對淮河的印象都不算深。我是在淮河邊長大,十年九澇,收成不保,每年我們都要“跑水返”,就是說在大水之后又回到街上。對于淮河,我并不是從歷史上知道它是災難的河,而是從生活中就知道。每年長達四五個月的淮河汛期,所有的機關、工廠、學校都奮戰在抗洪防汛第一線,所以我對淮河的感觸很深。

潘小平

李云:我祖籍懷遠,我的家族是從山東到皖北一路遷移過來。北方很苦,淮河邊很窮,根源當然是每年的水災泛濫,起碼的財產積累沒法做到。上世紀70年代,老家人全來我家銅陵,像避難一樣,吃飯有十幾口人,我當時對家鄉人的生存狀況感到不可理解,這次歷時三年走淮河才知道,災難之河對中原大地百姓造成的創傷。

余同友:以前很句很有名的話:淮河不根治,安徽無寧日。為什么稱為江淮,長江、淮河把安徽劃分成三個不同的文化地理單元。我之前看了一些書,對淮河很好奇,除了水患,它還是文化和思想的河流,比如老莊,建安文學,孔孟等等都跟淮河有關,我對這些很感興趣。

許含章:看了很多資料后我突然意識到,中國人都知道的大禹治水,三過家門而不入,大禹的妻子涂山氏也是我們的老鄉,跟我們離得很近。我是80年代生人,淮河在我的印象中是岸邊石榴花開,與晚霞相映紅,我聽著濤聲,我印象中的淮河很溫柔很美。

許含章

徽派:寫淮河是命題作文還是看中了淮河所經歷過的故事?

潘小平:2015年我到作協工作后,想策劃一個大的項目,讓全體作家參與進來,因為深入生活要有大選題。當時有“千名文藝家下基層”,我們又相繼策劃了“重走北上抗日之路”和“金寨紅”活動。我對淮河非常有感情,母親河嘛,天然的有感受。接下來做什么,那就趕緊走淮河吧。

李云

李云:當時在皖北一個縣搞文學大講堂,我們就在謀劃一個大的題目。交談過程中我們認為,安徽有三大文化,皖江文化,新安江文化和淮河文化,淮河是文化之河。當時已經有小分隊和個體作家在做淮河,作為有責任感的作家,70年波瀾壯闊的治水過程,包括治淮委員會也在安徽,這么大的工程,安徽作家不能缺位,一定要做。2017年我們組織了全省50多位作家從淮河源頭一路采風下來,出了40萬字的《走淮河》,但都是個體的散文,僅用散文是反映不了整個治水過程的,所以定下來要完成這個。

邊行走邊發現,還原真實歷史

徽派:書封上的時間寫的是“1949-2019中國治淮全紀實”,這個時間點的選擇好像也有考證?

余同友:寫新中國淮河治理,一般都是從1950年10月政務院發出治理淮河的決定開始算起,認為1950年是治淮元年。通過我們的不斷采訪,有一天在江蘇淮陰,一個蘇皖邊區政府舊址展覽館的展板上有一行字,上面有“淮河治理工程處”、“水利分隊”字樣,我們這才發現,在取得全國政權之前,政府已經開始關注民生,關注淮河治理。我們非常興奮,最后定為1949年作為治淮開始,這是行走中的新發現。就在這個院落里,我們發現了一塊長條石,上面刻著“永保群眾利益”,這是時任淮北蘇皖解放區淮寶縣政府縣長,安徽巢湖人方原所題,是為了紀念1945年8月軍民共修洪澤湖大堤而鐫刻的石碑,所以治淮起碼可以往上推到1946年。

余同友

潘小平:行走之間,我們發現很多新的東西。我們的創作不僅是淮河視野,中國視野,更是人類視野。治淮經驗不僅是安徽的,中國的,更是人類的,它體現了人類和自然從搏斗到和諧的歷程,我們把書中所有的人名、地名、單位等全部做了索引,便于查閱,每個數字也都是反復驗證,必須做到嚴謹,對歷史負責吧。

徽派:為什么會選擇報告文學這種文體,如何從立意和角度達成共識?

李云:報告文學是傳統文體,上世紀30年代開始起到為時代報告的作用,90年代后世界寫作倡導非虛構文本寫作,我們還堅持用它的原因一是70年治水是嚴肅主題,歷史性大主題,一定用報告文學的形式,更多地用事實和歷程說話;二是有大量的人物和歷史事件,這是虛構不能承擔的。

余同友:我們始終認為,史是第一位的。查不清來源的時候,我們舍棄了很多精彩的故事。我們在蘇北采訪一位老水利專家的兒子的時候,他告訴我們一個故事。當時治理河道沒有機械,全靠人工挖,這就需要開壩手。因為水的力量很大,如果掌握不好時機,人就會被沖走。很多我害怕,不敢下去挖,這位老專家當時就沖下河壩,對這些開壩手說:你們下來,不用怕,有事你們先走,我后走。等他走了,水就沖下來了。故事很精彩,也是真實的,我們很想寫進書里。但就是因為他的兒子講不清具體的河名,我們也查不到是哪條河,最后忍痛割愛了。

徽派訪談在古井體驗中心直播中

潘小平:主體框架是個大編年,但是怎么寫沒想好。余同友提出找一個小人物串下來,但是誰能貫穿70年歷史,我們當時都不相信。他說第一段寫好了,我趕緊來看,用的是穎上水利志記載的李秀英一家逃離水難的故事。我當時說不行,我們是報告文學,這個不能用。結果一查,李秀英還活著,已經92歲了,我們非常激動,她成了貫穿全書的人物。而且我們這個團隊比較好,我經歷的多,寫散文多,李云的詩歌,余同友的小說都很強,許含章年輕,觀念不一樣,年齡梯隊建設對整本書完成有非常潛在的影響。在北京開研討會的時候,所有人提到了文學性,《大家》主編,評論家周明全的評價是,這是近年來報告文學的范本,新標桿,文本上有突破和創新。

團隊碰撞合作,受到感染和洗禮

徽派:在整個行走的過程中,有什么故事讓你們感受特別深?

余同友:淮河很復雜,面對它的情感也很復雜。采訪過程中,一次大部隊下去,大巴車到河南鹿邑,我們已經很累了,當地帶隊的總要帶我們去看村里千年古樹,一直堅持邀請,特別感動于他的執著。這次行走不光體現在書里,也會在今后的寫作中沉淀下來,很有好處。

潘小平:16年夏天整個走下來太熱太累,每天都滿臉通紅,但是我反復講,走這一趟終身受益,我們慢慢投入,對自己是歷練,對歷史是負責,面對治淮幾千萬人的投入,我們作家不能無動于衷,吃苦不算什么,慢慢融入,我們受到感染和洗禮。

《一條大河波浪寬》創作團隊和徽派團隊合影留念

李云:加入這個團隊是我最大的榮耀,從三位老師身上也學到了很多東西。潘老師的韌勁,她是我們的導師,是定海神針,余同友是急先鋒,許含章是我們的圖書館,所有資料都是她在做,提供了西方美學的新視角,網上買書,包括后期大量的編輯工作。如何抓住大題材全身心投入,過程中怎么把握文本的唯美性和思想性,這是我最大的啟發。作為作協的秘書長,對于今后如何組織主題性創作也是很好的經驗。行走的過程中我也寫了中篇小說,出了新詩集,特別是我的創作美學觀點發生了重大改變,以前都是小情懷,現在視野在放大。

治淮70周年,人和精神最重要

徽派:團隊在創作過程中有沒有卡殼的地方,爭論的點在哪?

余同友:走淮河過程中,潘老師得了帶狀皰疹,這個病不能勞累,不能吃魚鮮,我們說她要不歇歇吧,但是她還堅持,這個我們有爭論,很不滿意。(笑)

李云:整個過程確實艱苦,我們租車的那家出租車公司,換了幾個司機,都不愿意接我們的活。爭論是有的,但我們合作的方向一直明確和堅定。

徽派:現在回過頭來看淮河,會有什么樣的變化嗎?

潘小平:700多年來,淮河災難重重。2007年之前,淮河每年還有大水災。歷朝歷代治淮,治淮治淮,越治越壞。800年治淮,沒有一個政府做到,人民的精神讓我們由衷感到偉大。我們采訪治淮的工程人員,他們說,一想到治理好的這條河,一千年后還會在這個土地上流淌,我就心生感動。你看,不太會表達的他們,說出了這詩一樣的語言。還要說下我們的封面設計,是中國非常有名的設計師設計的,選擇的是治淮的一張老照片。淮河一千公里,400多公里最災難深重的在安徽,19項治淮工程有14項在安徽。治淮70年,人最重要,精神最重要,是人民的力量改變了這條河。

新安晚報 安徽網 大皖客戶端記者 李燕然/文 薛重廉/圖

請輸入驗證碼