大皖新聞訊 7月5日,安徽農業大學園藝學院汪松虎課題組在《Nature Communications》上發表了題為“Natural variation of AcEGY3mediates chloroplastic ROS homeostasis to confer kiwifruit thermotolerance”的研究論文。該研究發掘了首個調控獼猴桃耐熱性的自然變異,為提高獼猴桃耐熱性的遺傳改良提供重要的基因資源。

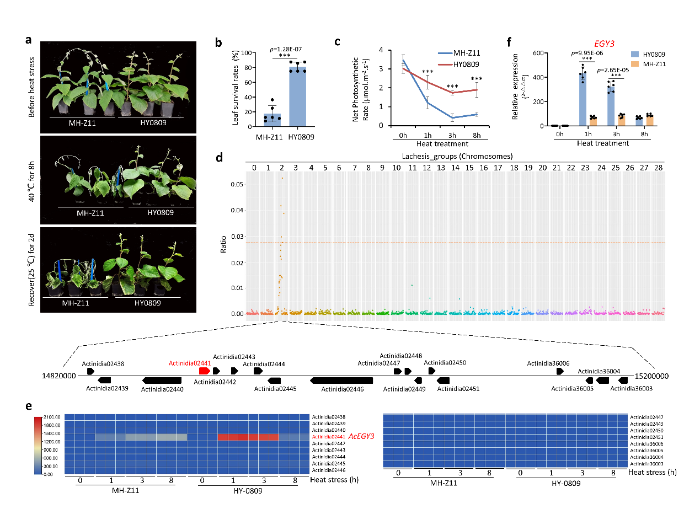

獼猴桃因富含維生素C等多種營養物質而風靡全球,被譽為“水果之王”。獼猴桃是一種喜溫濕,害怕高溫干旱的果樹。持續高溫可以導致獼猴桃果樹葉片萎蔫,甚至植株干枯致死,進而影響獼猴桃果實的產量和品質。目前,可以直接應用于提高獼猴桃耐熱性雜交育種的基因資源非常匱乏,耐熱性相關的自然變異挖掘還未見報道。本研究通過將耐熱性存在顯著差異的兩份材料“MH-Z11”(野生毛花獼猴桃、對熱脅迫敏感)和“HY0809”(中華獼猴桃、相對耐熱)進行雜交,構建遺傳群體。對回交1代(BC1)群體單株進行高溫脅迫下光合效率的測定,再利用BSA-seq介導的圖位克隆的方法,鑒定到了一個調控獼猴桃耐熱性的基因AcEGY3。該基因在兩份獼猴桃材料中的表達存在極顯著的差異,該團隊通過轉基因(過表達和RNA干涉)的方法證實該基因的差異表達是影響兩份材料耐熱性差異的主要因素。

大皖新聞記者從安徽農業大學獲悉,本課題組前期對擬南芥的同源基因EGY3的研究發現,該基因編碼的蛋白定位葉綠體,可以通過調節葉綠體ROS的穩態來調控擬南芥對鹽脅迫的抗性,論文發表于《Cell Reports》。本研究進一步確認了AcEGY3在獼猴桃中也具有類似的功能,可以與獼猴桃AcCSD2蛋白互作,增強高溫脅迫下葉綠體H2O2的產生。葉綠體產生的H2O2可以釋放到細胞質中誘導AcHSFA2-2形成多聚體,增強其轉錄活性,誘導下游HSF70-2和HSF20等基因的高表達,從而提高獼猴桃的耐熱性。

大皖新聞記者 龔潤澤

編輯 張大為

請輸入驗證碼