大皖新聞訊 隨著人工智能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,人工智能新場景和新應(yīng)用不斷涌現(xiàn),人工智能已經(jīng)逐漸融入人們的日常生活。2月27日,全國政協(xié)委員、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)副校長楊金龍院士在接受大皖新聞記者采訪時稱,今年他關(guān)注的重點是青年科研人才成長和人工智能發(fā)展,計劃提出人工智能需培養(yǎng)交叉學(xué)科人才的建議。

關(guān)注青年科研人才成長

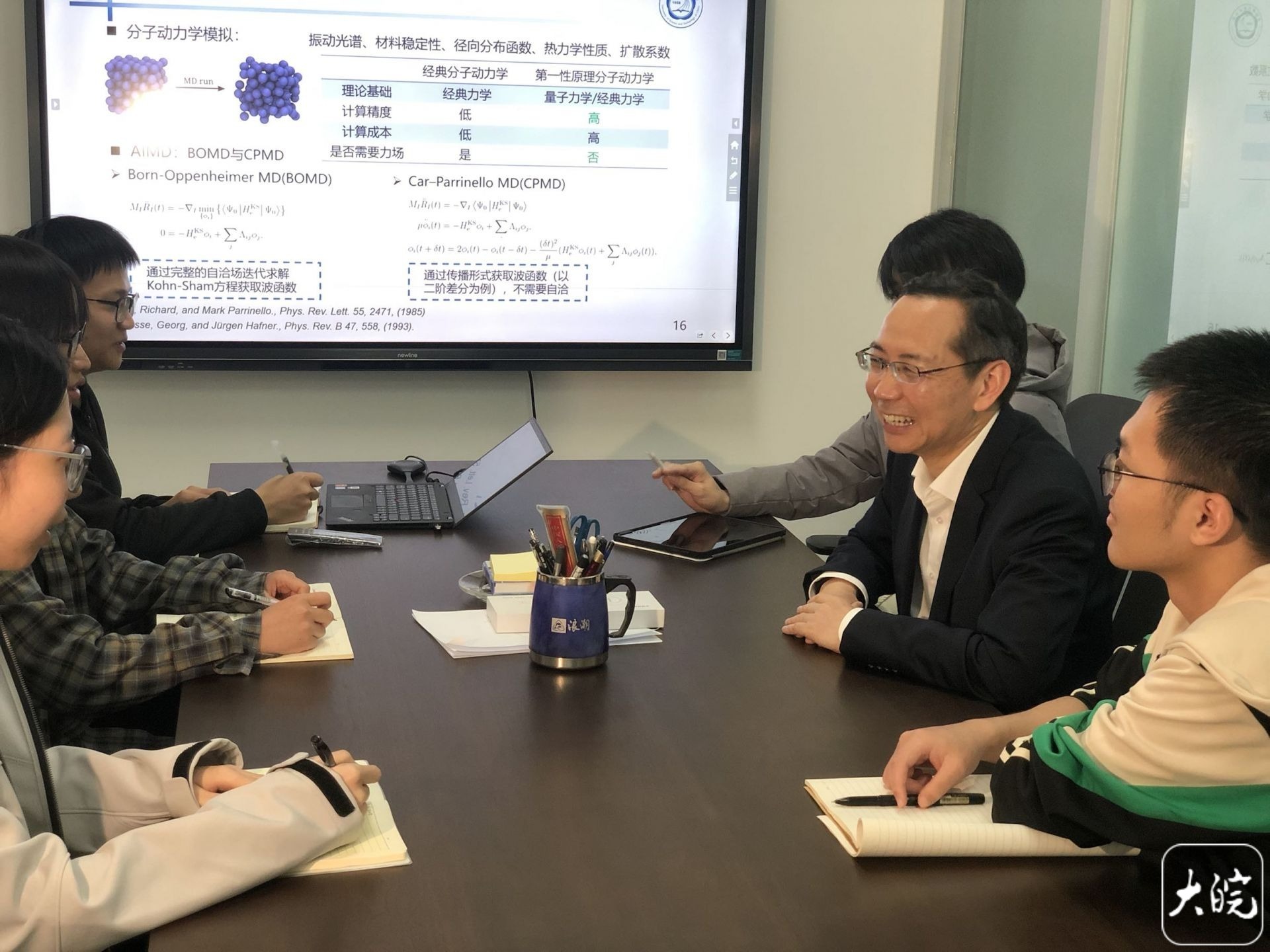

全國政協(xié)委員、中國科學(xué)院院士、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)副校長楊金龍很關(guān)注年輕的科研人員。2月27日,大皖新聞記者來到中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)東校區(qū),在楊金龍教授的辦公室內(nèi),他和同學(xué)們正進行著相關(guān)的交流和溝通。

全國政協(xié)委員、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)副校長楊金龍。

楊金龍在接受記者采訪時稱,如今在科研領(lǐng)域,很多原創(chuàng)性的或者重大突破性成果,都是年輕人在做的,他今年特別關(guān)注的一個方向是青年科研人才的成長。應(yīng)加大對高校青年科技人才的支持,在學(xué)術(shù)生涯起步階段就開始長周期的穩(wěn)定支持,允許試錯、寬容失敗,讓青年人才敢闖“無人區(qū)”,從而激勵去產(chǎn)生重要的原創(chuàng)性、顛覆性成果。

楊金龍?zhí)峒耙恍┰u價體系,他認(rèn)為評價體系的周期可適當(dāng)延長,這樣的話有助于青年科研人才去攻堅那些前沿問題、難點問題、卡脖子問題。“不能為了去應(yīng)付,老是去做一些短平快的事情,要敢于挑戰(zhàn)有難度的研究。”楊金龍說,青年科研人才在成長過程中要養(yǎng)成良好的科研習(xí)慣,尋找真正的科研想解決的問題,鼓勵他們能去做從0到1的無人區(qū)的突破。

建議大科學(xué)裝置間一些數(shù)據(jù)共享

作為中國科學(xué)院院士,楊金龍一直在思考,高水平的國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施,應(yīng)當(dāng)如何更好地為國家科技創(chuàng)新作出貢獻?如何為區(qū)域科技創(chuàng)新提供源源不斷的動力?

以安徽合肥為例,楊金龍說,保障大科學(xué)裝置建設(shè)是一項重要職責(zé)。目前,合肥已有、在建和預(yù)研大科學(xué)裝置并不少,裝置集聚度和運行水平均居全國前列。大科學(xué)裝置要發(fā)揮集聚效應(yīng),彼此之間可以建立一些云平臺,把一些資源或者數(shù)據(jù)進行共享,讓多方可從大科學(xué)裝置的建設(shè)合作中受益。

楊金龍表示,在人工智能時代,數(shù)據(jù)是很重要的一種資源,如果能有效地把這些數(shù)據(jù)流動起來,共享起來,無疑對科學(xué)技術(shù)研究是有幫助的。楊金龍對大皖新聞記者說,大科學(xué)裝置之間可以形成聯(lián)盟、加強互動,共同發(fā)力、共同解決問題,以實現(xiàn)1+1>2的效果,提高國際競爭力。

人工智能需培養(yǎng)“跨領(lǐng)域”人才

2月17日至18日,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)副校長楊金龍院士應(yīng)邀赴日本東京出席第二屆亞洲大學(xué)科技創(chuàng)新論壇。在圓桌論壇環(huán)節(jié),楊金龍以《中國科大人工智能賦能科教實踐》為題作主旨發(fā)言。他表示,人工智能是推動教育模式變革和科研創(chuàng)新的重要工具。

2月27日,楊金龍院士對記者說,人工智能這幾年發(fā)展迅速,人工智能的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,包括醫(yī)療,金融、教育、制造等等,因為涉及行業(yè)眾多,人工智能已產(chǎn)生很大的影響。把人工智能和技術(shù)研究相結(jié)合的時候會發(fā)現(xiàn),人工智能的發(fā)展需要交叉學(xué)科人才,但是通常所說的教育培養(yǎng),基本是以學(xué)科為單位的。在一些團隊研究過程中會發(fā)現(xiàn),懂人工智能的人不一定懂技術(shù)科學(xué),懂技術(shù)科學(xué)的人不一定懂人工智能, 相當(dāng)于兩個團隊結(jié)合在一起做工作的時候,會出現(xiàn)一些實際困難,特別在交流和思想碰撞方面,可能會存在問題。

楊金龍院士在和同學(xué)們交流。

楊金龍認(rèn)為,交叉研究在人工智能時代是特別要強調(diào)的一項工作,交叉學(xué)科教育尤顯重要。在他看來,現(xiàn)在的人工智能人才培養(yǎng)計劃關(guān)鍵在于“跨領(lǐng)域”——跨學(xué)科、跨專業(yè),他會重點關(guān)注人工智能人才培養(yǎng)、人工智能安全監(jiān)管等方向,持續(xù)建言獻策。

記者手記:

從在2025年春晚上轉(zhuǎn)手絹的宇樹機器人,到向開發(fā)者開源的大模型深度求索(DeepSeek),與人工智能相關(guān)的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),由此引發(fā)了多方人士對于人工智能的高聲量級討論。全國政協(xié)委員、中國科學(xué)院院士、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)副校長楊金龍的建議,讓我們意識到應(yīng)將人才培養(yǎng)放在人工智能發(fā)展的重要位置。

AI的發(fā)展離不開交叉學(xué)科人才的參與,他們能夠從不同領(lǐng)域汲取知識,推動技術(shù)創(chuàng)新,并解決AI應(yīng)用中的復(fù)雜問題。在快速發(fā)展的人工智能時代,單一學(xué)科知識易過時,交叉學(xué)科人才憑借多元知識體系可靈活應(yīng)對不同領(lǐng)域的挑戰(zhàn)。簡而言之,培養(yǎng)和吸引這類人才是AI領(lǐng)域持續(xù)進步的關(guān)鍵。

大皖新聞記者 魏鑫鑫 攝影報道

編輯 張大為

請輸入驗證碼