大皖新聞訊 近日,合肥包河公園升級改造,發現了疑似合肥古城墻遺留物(詳見大皖新聞2月11日報道),引起廣泛關注。“清朝時可是號稱鐵打的廬州城,環城馬路就是以前的古城墻,是古廬州的印記。”讀者童先生說。此外,還有讀者指出,合肥包河公園內有個古地名“香花墩”,是合肥包公祠的永久駐地。

除了與包拯、包公祠相關外,香花墩是包拯幼年讀書的地方嗎?香花墩承載了合肥古城哪些歷史印記?2月12日,大皖新聞記者對此進行了采訪。

香花墩并非包公幼年讀書的地方

千年包公深入人心,包公精神世代傳承。香花墩,這一與包公文化緊密相連的地名,承載著豐富的合肥古城歷史印記。為了解合肥老地名“香花墩”的歷史傳承與文化內涵,2月12日中午,大皖新聞記者聯系上了已經退休的合肥市圖書館館長凌波。

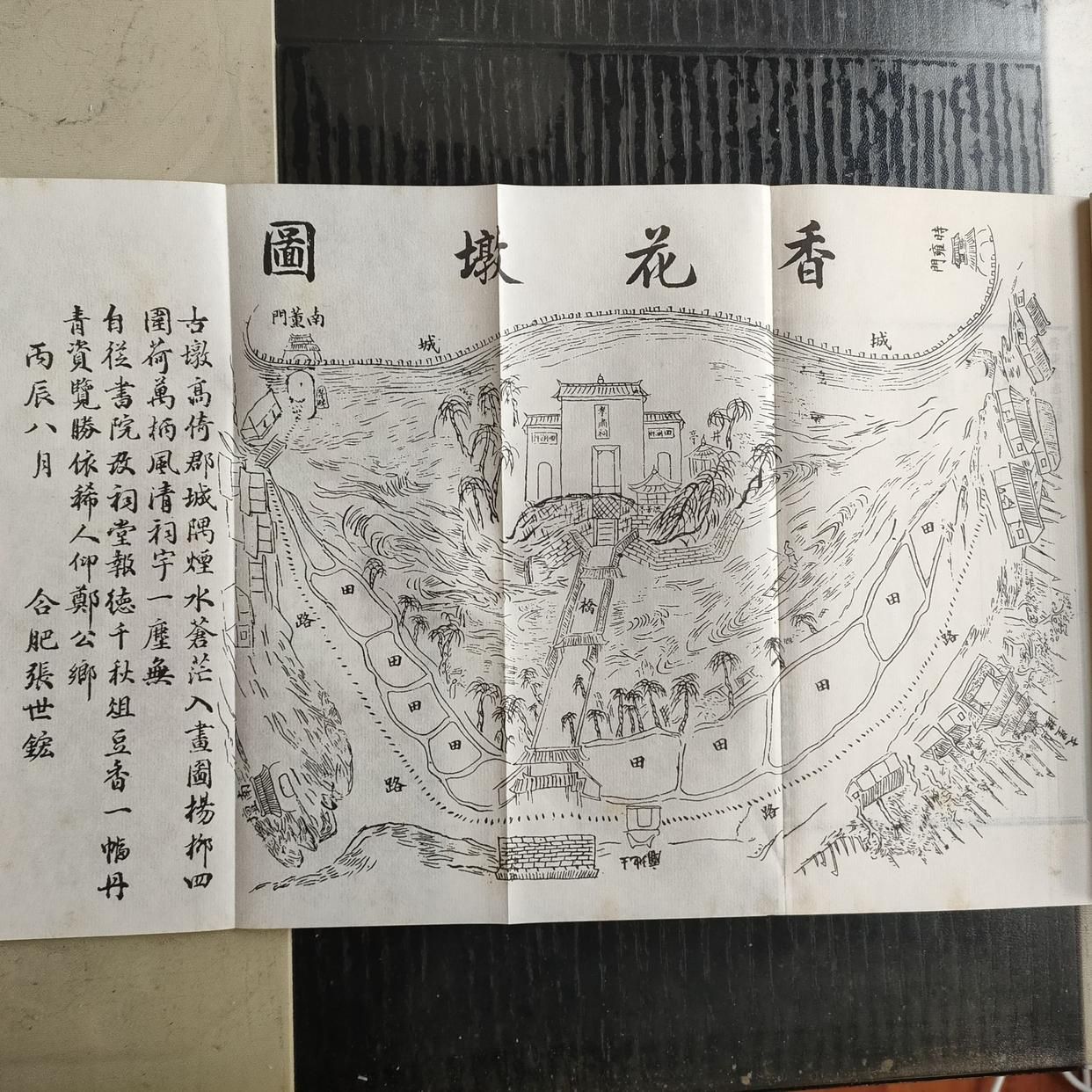

凌波介紹,香花墩的名稱源于合肥城南的一個壕溝上的土墩,壕溝中蓮花盛開、香氣四溢,香花墩作為包公祠所在地的土墩,見證了合肥古城的歷史變遷。

圖為蕪湖路上的合肥包公祠

有觀點認為,香花墩是包拯幼年讀書的地方,這種說法準確嗎?凌波指出,香花墩并非包拯幼年讀書的地方,而是包公去世后宋朝皇帝賜給他的土地。但是,在明弘治年間,太守宋克明曾命包公二十四世孫大章讀書于包公書院。“所以說‘包公在此’讀書,應該是指包拯的后人在此讀過書。”

研究包公文化的復旦大學歷史地理研究中心博士、江淮文化遺產和歷史地理學者張靖華指出,沒有文獻記載香花墩是包拯幼年讀書的地方。“根據現有文獻,明代中期由知府將河中小洲上的佛寺拆除,建成書院,名“包公書院”,是一所公共學校。學校最初選擇合肥優秀學生在此讀書,相當于合肥府學中的‘加強班’,這些學生中,也有包氏族人,但并非以包氏為主。為了鼓勵學生效法鄉賢,取名‘包公書院’。”張靖華還表示,香花墩是包河公園中的一個景點,解放后包河公園叫人民公園,后來改名包河公園。

香花墩作為包公祠永久駐地被修“志”

作為合肥古城的老地名,“香花墩”的名稱是何時出現的?

張靖華認為,香花墩的名稱,目前文獻似以萬歷《合肥縣志》為最早,其中城圖中有“香花墩、包公祠”的標注。“康熙十一年(1672年),合肥知縣瞿戴仁曾游覽包公祠,記錄了他探訪香花墩包公祠的過程。也提到他是在合肥舊志中看到有香花墩的名稱才去探訪的。” 聯系“香花墩”上建筑最初是用于供佛使用,張靖華還認為,明代的香花墩之“香花”,可能是來自佛教用語,“可知香花墩的名稱,可能是和其上的佛寺有關的,和包拯讀書應該沒有關系,至于其上佛寺的名稱和年代有待進一步考證。”

作為合肥古城的重要歷史遺跡,香花墩一直是傳承和弘揚包公文化的重要載體。

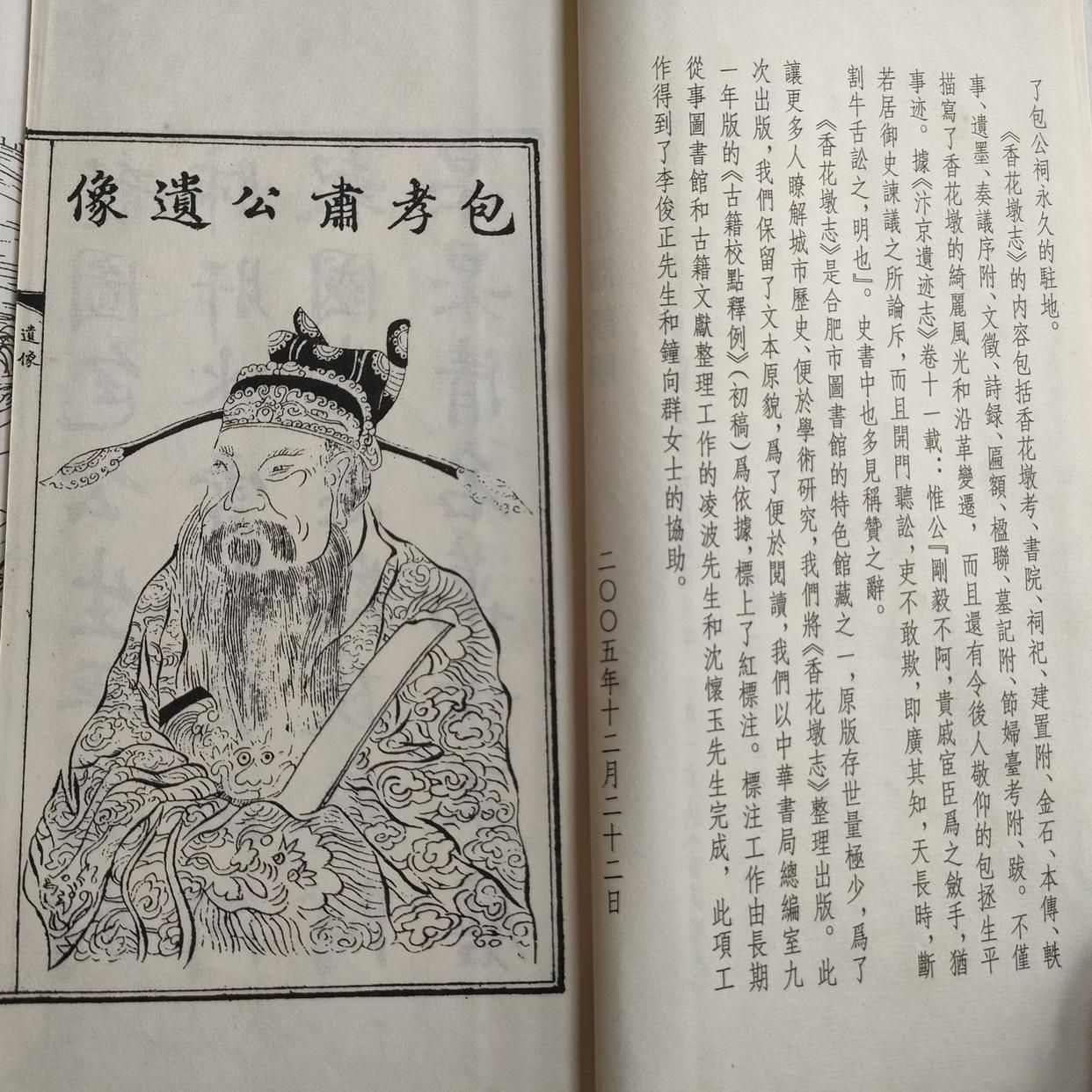

凌波指出,香花墩僅指包河公園內包公祠所在地的土墩,而如今的包河公園是一個更廣泛的水域和綠地區域,包括包公祠但不僅限于香花墩。“香花墩作為包公祠永久駐地,在清朝時得到較大規模修建,成為紀念包公的重要場所。”值得一提的是,清末1903年便出現了一本專門的《香花墩志》,內容包括香花墩考、書院、祠祀、建置附、金石、本傳、軼事、遺墨、奏議序附、匾額、楹聯、墓記附、節婦臺考附、跋。“不僅描寫了香花墩的綺麗風光和沿革變遷,而且還有令后人敬仰的包拯生平事跡。專門為一個土墩子修志,在全國可能屬首例。”凌波說。

《香花墩志》稱贊包拯

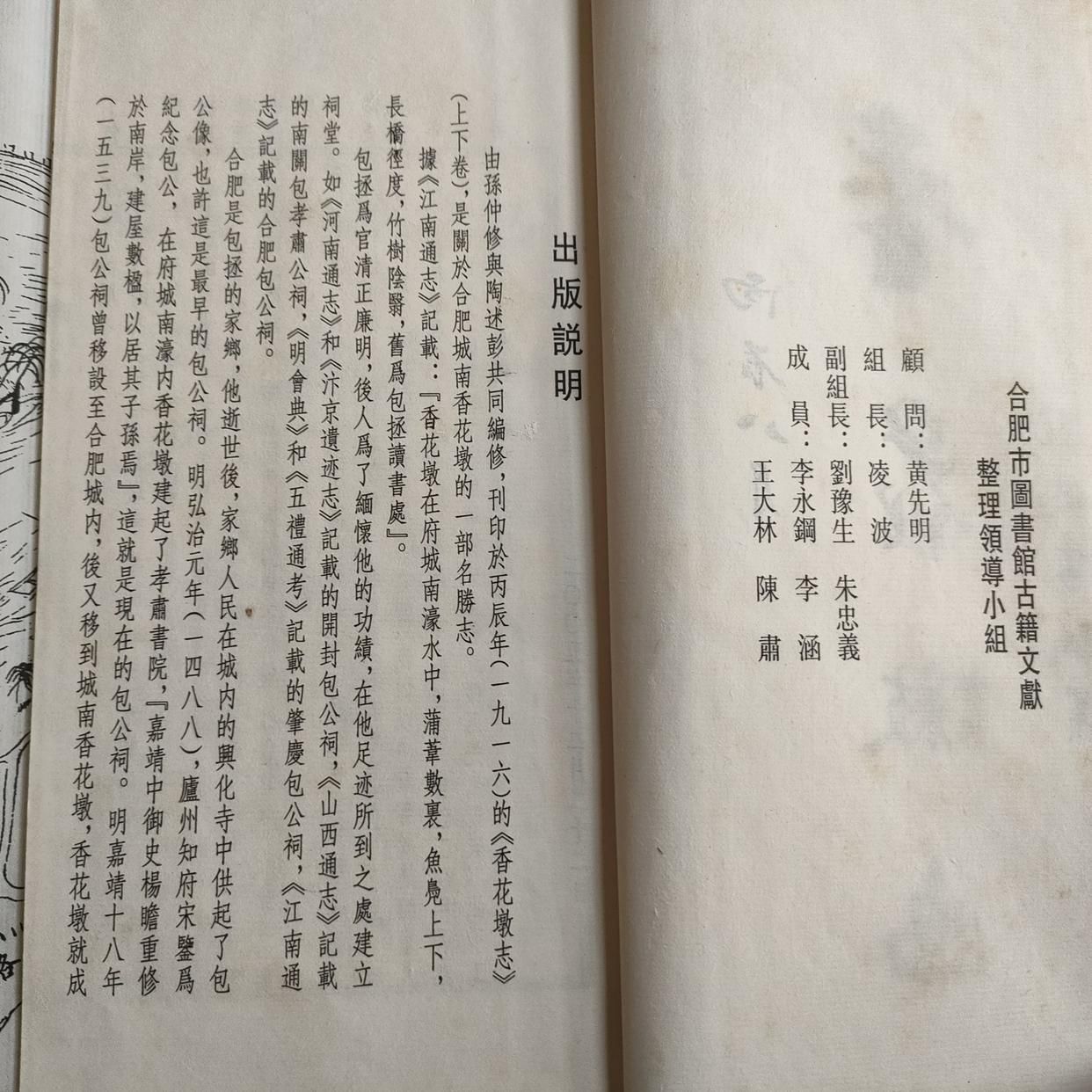

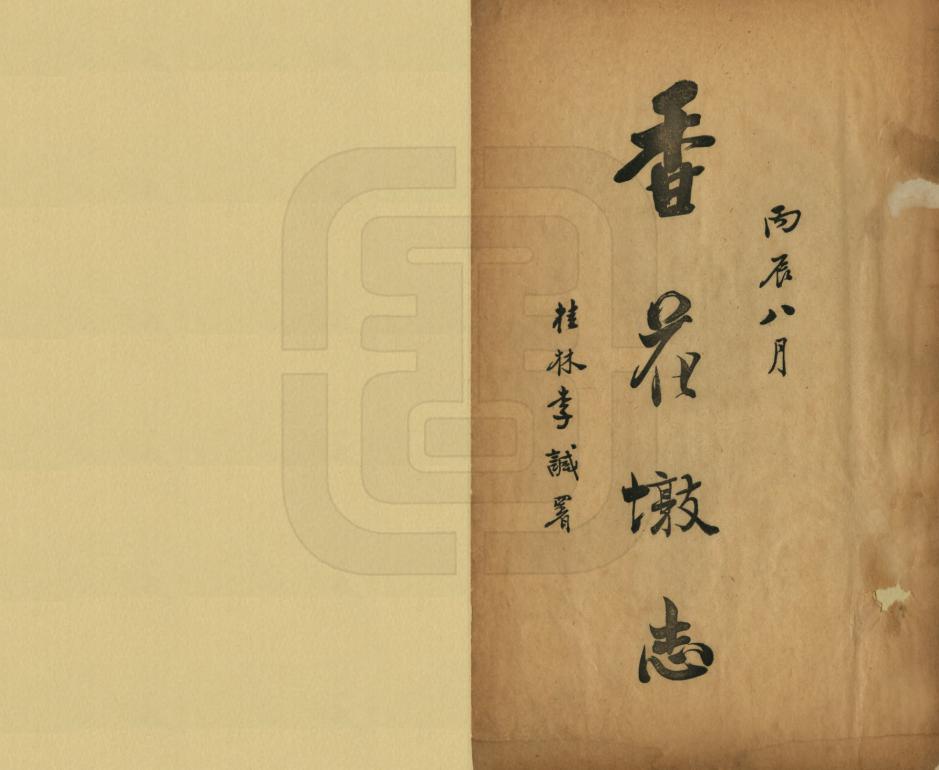

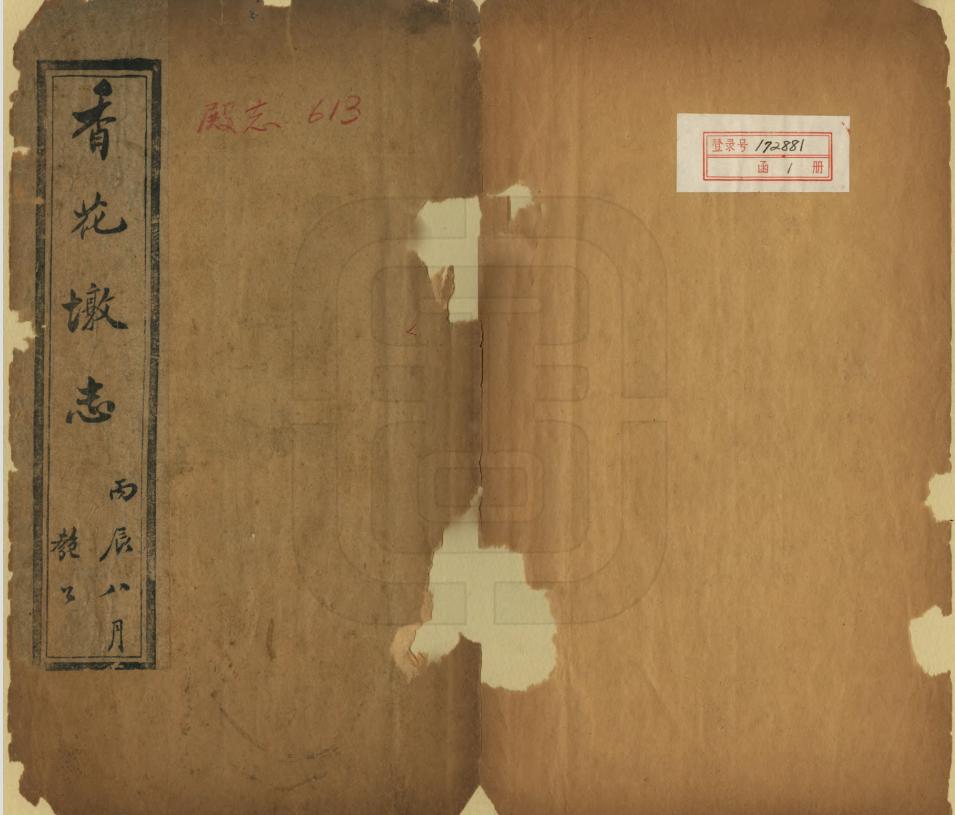

采訪中,大皖新聞記者獲悉,合肥市圖書館有一本由孫仲修與陶述彭共同編修,印于丙辰(1916)年的《香花墩志》(上下卷),是合肥市圖書館的特色館藏之一,原書已十分破舊,作為一本關于合肥城南香花墩的一部名勝志,該書原版存世量極少。為了讓更多人了解城市歷史、便于學術研究,主要目的是為了保存和傳承優秀的地方文獻,2005年,經過合肥市圖書館古籍文獻整理領導小組努力,《香花墩志》由中華書局仿古石印出版,一度成為合肥市與其他城市交流的禮品。

圖為2005年,合肥市圖書館整理后出版的《香花墩志》

2005年,凌波在和合肥市圖書館古籍文獻整理領導小組整理館藏刊印于丙辰(1916)年的《香花墩志》時,需要理出《香花墩志》的問世脈絡,在此過程中,意外發現了一本成書于光緒癸卯(1903)年手稿本《香花墩志》。它是由清末祖籍舒城,后遷江蘇丹陽的李恩綬(字亞白1835-1911)撰寫。該書還有其子李丙榮(字樹人,1867-1938)鎮江近代文史學家、其孫李正學的文章。可見,李(恩綬)本《香花墩志》才是真正的第一部《香花墩志》。而清末李恩綬祖孫三代人的手稿本《香花墩志》,但并未出版,僅以手稿形式流傳。手稿流落至北京琉璃廠附近的舊貨市場后,被安徽籍人士購得并寄回合肥,最終落戶于安徽省博物館。

凌波介紹,上述兩本《香花墩志》的內容可以說都是描寫香花墩的沿革變遷,但重點均不在香花墩的風光,而在稱贊包拯。兩書在結構、內容和寫作手法上有相似之處,又各有千秋。然而,孫仲修、陶述彭在編修《香花墩志》時卻只字未提李恩綬的《香花墩志》,“是什么原因,不得而知,因此, 我們在后記中加以說明,也是對前人的研究成果的敬畏!雖然,我們已掌握了這兩本原始文獻,經過比較,我們最后確定點校出版孫(仲修)陶(述彭)本《香花墩志》。”

而李恩綬版《香花墩志》原手稿曾被發現并考慮過出版,但因手稿粗糙、紙張大小不規整等原因未能實現。

作為包公祠永久駐地,經歷了三段歷史

2月12日,在閱讀了刊印于丙辰(1916)年的《香花墩志》后,張靖華向大皖新聞記者介紹,香花墩最先并非是祭祀包拯處。包拯逝世后,按《香花墩志》記載,北宋時,由其朋友在興化寺祭祀。后來,因其兒媳崔氏關系,合祀于節婦臺。之后,在明代,移到護城河中小洲,最初建包公書院。明清之際,包公書院廢,改為專門祭祀包拯之處,稱包公祠。

圖為張靖華閱讀的丙辰(1916)年的《香花墩志》

結合自己對香花墩的研究,張靖華認為,香花墩作為包公祠永久的駐地,它經歷了合肥古城的三段歷史。第一個階段是作為合肥佛教文化的代表,這個階段可能從宋代至明代弘治年間。第二個階段是作為書院使用,大概是明代中期到清代中期。第三個階段是書院廢止,改為包公祠,從清代中期至今。“香花墩名稱的起源可能是和佛教有關,這是我的個人發現,也是我個人認為有趣的地方。香花墩的名稱我感覺更像是宋代的地名。是否如此有待考證。還有人推測香花墩有可能是一處古遺址,我認為是有可能的,但需要考古證據。”張靖華表示。

大皖新聞記者 許佳 攝影報道 實習生 馬玲娜

編輯 許大鵬

請輸入驗證碼