大皖新聞訊 88歲讀者陳德年家住合肥雙崗五河路,在看到新安晚報《合肥市博物館征集到清代城墻磚》的報道后,8月6日上午,陳德年撥打了大皖新聞0551-62639900讀者熱線,表示他也珍藏有一塊合肥古城墻磚,從1999年珍藏至今已有25年,“我家里就有古城墻磚,希望你們能來采訪,聽我說這塊古城墻磚的很多故事。”陳德年說。

88歲老人珍藏一塊古城墻磚

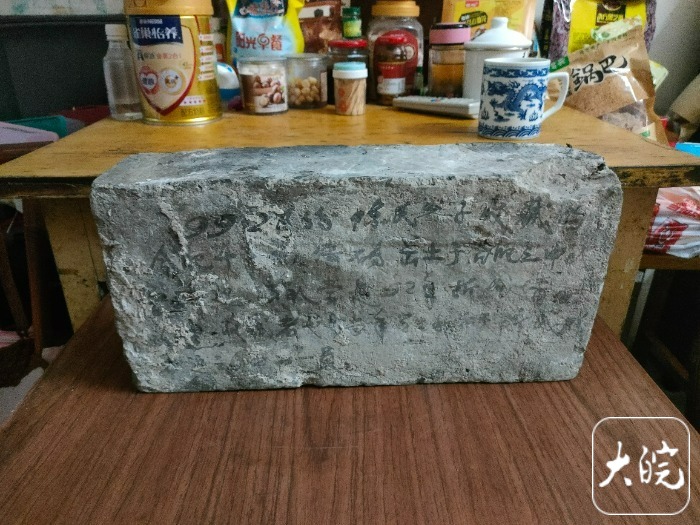

8月6日下午2點,烈日當空,合肥最高氣溫37℃,大皖新聞記者來到五河路中藥廠宿舍陳德年家,他家門口有一棵石榴樹,樹上掛滿了石榴。陳德年珍藏的這塊古城墻磚長40厘米,寬20厘米,厚10厘米,古城墻磚上面有一些遺留的白色粘合劑,雖然有少許殘缺,但較于張靖華博士捐獻的那塊古城墻磚顯得更為完整,但這塊古城墻磚上沒有鐫刻的文字。磚面上,留有陳德年收藏時,用毛筆寫下的一段文字:“99·2月份陳氏父子收藏的合肥千年城墻磚,出土于合肥三中禮堂拆除的時候,禮堂是52年拆城墻磚所建......”。

圖為陳德年和他收藏的合肥古城墻磚(右為陳德年,左為其老伴趙季芳)

今年88歲的老人陳德年有些耳背,在他83歲的妻子趙季芳的幫助下,大皖新聞記者了解了關于這塊古城墻磚的故事。1952年,16歲的陳德年在當時的合肥第一初級中學(現稱合肥三中)讀初中一年級,這一年學校組織了全體學生,300人左右,參加了一項持續數月的拆除合肥北城墻的社會勞動,陳德年作為學生加入其中。陳德年回憶:在這次拆城墻活動中,拆除的古城墻磚碎的不要,完整的基本都被學校或者各企業、單位運走公用,其中有一部分磚被運到陳德年所在的學校,用來蓋了一座大禮堂。

1999年2月,陳德年路過合肥三中,發現學校的大禮堂正在拆除,磚塊、碎片散落一地,陳德年還記得這個禮堂用的是古城墻的磚,看著十分可惜,就告訴了工人們這些磚塊的來歷。陳德年和現場工人請求,能不能拿一塊帶回家作紀念?得到工人同意后,陳德年就在現場撿了一塊城墻磚,做為紀念,“我只撿了這一塊磚,太重了,用自行車拉回家。”陳德年說。

圖為陳德年收藏的合肥古城墻磚。

手繪“昔日北門雙城門”圖

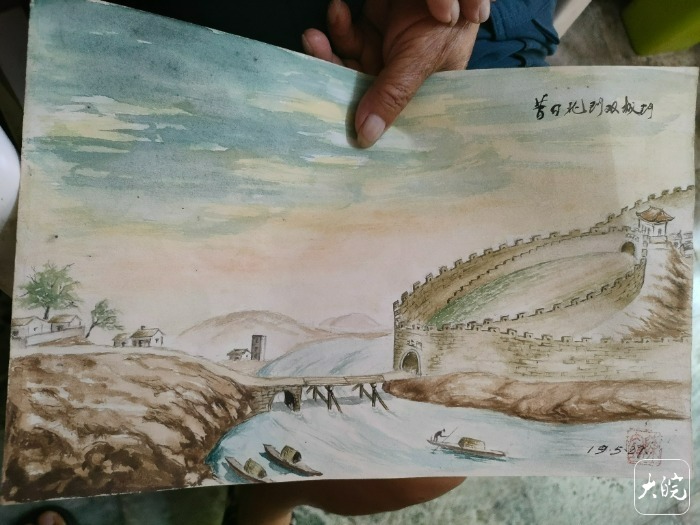

據陳德年介紹,這塊古城墻磚是合肥北門“雙城門”一帶的城墻上的。提到“雙城門”,陳德年拿出了他在2019年5月27日完成的一張手繪圖,他根據記憶畫的這幅“昔日北門雙城門”圖。陳德年說,他是雙崗人,出生、成長一直到老都在雙崗,“我以前也親眼所見過古城墻、城門,考慮到后人可能都不知道了,所以我把它繪畫出來,把這個效果圖留給后人做紀念,讓他們知道合肥古城墻、城門本來是什么樣子的。”

圖為陳德年手繪的“昔日北門雙城門”圖。

陳德年指著他手繪的“昔日北門雙城門”圖向大皖新聞記者介紹,“河邊上的城墻門叫北門,里邊那個門叫拱辰門。”北門城墻是有兩層的,從中間的城墻可以上去,城墻圍成的中間是練兵場,有兩個足球場那么大,可以駐一個排的兵。“城墻的高度比三四個人還高,一個城門洞就有兩人高,北面靠河的城門洞要小一點,因為里面的城門還有兩層樓,要高一點。”

愿意捐贈給合肥市博物館

作為土生土長的合肥雙崗人,陳德年對合肥雙崗可以說無所不知,對合肥北門城墻更是牢記于心。他的“昔日北門雙城門”畫中有一座橋,他向大皖新聞記者介紹,解放前這是一座三孔石橋,日本人侵略過以后,把這座橋給炸掉了,此后三孔石橋就只剩下北邊的一孔了,靠近城墻的兩孔后來只能靠木頭支撐,所以成了一座木橋。橋的北邊就是雙崗了,以前雙崗分為大崗和小崗兩個崗,小崗的地勢很高,站在小崗就能看到在合肥城墻頭上的人。如果冬天想要從橋上到小崗,一定要穿“釘鞋”,這是一種用布做的,類似現在的棉鞋,但是兩頭釘上很多炮釘,用來防滑。“穿釘鞋,拄拐棍,走得穩,歇后語就是這么來的。”

陳德年和他手繪的“昔日北門雙城門”圖。

采訪中,陳德年表示72年前參與過拆合肥古城墻,25年前珍藏了這塊合肥古城墻磚。得知合肥市博物館發出藏品征集公告,向社會各界公開征集相關藏品的消息后,陳德年表示:“這塊磚我也珍藏25年了,現在愿意捐贈給合肥市博物館,如果他們愿意要的話,請來我家拿。”

大皖新聞記者 許佳 實習生 郁桐 攝影報道

編輯 張大為

請輸入驗證碼