據江淮晨報報道 今天我們所熟悉的巢湖,是一幅城湖共生、人與自然和諧共處的美好畫卷。但你知道2億多年前的巢湖是什么樣嗎?

4月22日世界地球日即將到來,本報帶你一起走進安徽省地質博物館,探訪古生物化石修復師,看看他們是如何“喚醒”三疊紀的魚龍,揭秘億萬年前巢湖的古生物密碼。

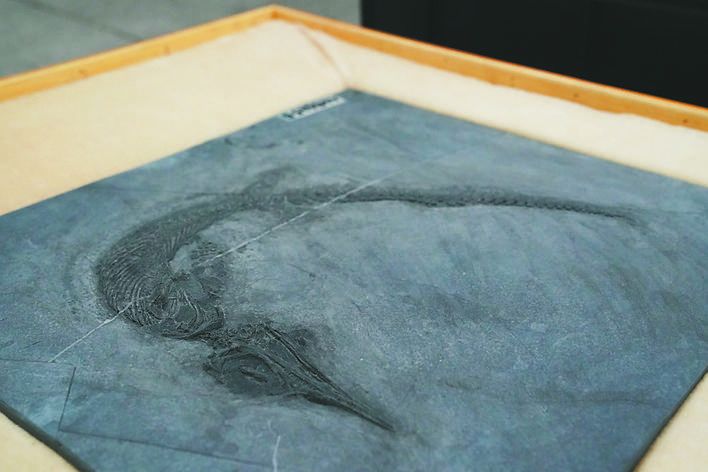

正在修復的化石。

修復化石。

用照燈仔細觀察標本特色。

一塊化石最長修復一年多

每年到了地球日這天,安徽省地質博物館就會迎來參觀的高峰期,而這些參觀者中以青少年居多,他們最感興趣的還是地質館里各種各樣的化石。而這些化石之中的鎮館之寶,就是那些巢湖魚龍化石。

從一塊外形普普通通的石頭到價值連城的化石,這中間往往隔著很遙遠的距離。

來到安徽省地質博物館的化石修復室,修復師彭鑄正在這里忙碌著。戴著耳罩、口罩,拿起氣動雕刻筆,筆尖飛速轉動,發出“滋滋滋滋”的聲響,一塊灰色的石灰巖里,魚龍化石的骨骼逐漸顯露出來。

彭鑄告訴我們,戴上口罩是為了防止在修復的過程中飛濺出的揚塵和顆粒物,耳罩則是因為除塵設備產生的巨大噪聲。以前剛開始修復,還會用到錘子和鉆頭,著實有著“千錘萬鑿出深山”的意味。隨著技術的發展,現在已經可以用氣動雕刻筆來代替了。

“主要是借助顯微鏡,需要在顯微鏡下觀察它的形態和結構,再用筆去慢慢修復,剝去上面的圍巖,讓化石的骨骼結構逐漸顯現出來。”彭鑄解釋道。遇到特別堅硬難修復的化石,有時一天只能修復一厘米。

“目前修復時間最長的一塊巢湖魚龍,修復時間用去了一年多。”彭鑄表示,與其他工作不同,對于修復化石來說,并不能急于求成。“每一塊化石都是世界上獨一無二的,非常珍貴,寧愿不修也不能修壞,我們要絕對愛護它,保護它。”

從駕駛員到修復師只因熱愛

彭鑄自2015年開始做化石修復,至今已有近8年。細數這些年,他一共修了大大小小十幾件化石。

早在2015年以前,彭鑄還是安徽省地質博物館的一名駕駛員。當時他經常開著車載著專家們去野外,看著他們風里來雨里去,彭鑄深受感染和鼓舞。他覺得如果自己也能夠為古生物的研究和博物館的發展貢獻一些力量,該有多好。于是,他抓住機會轉型做起了化石修復。

經過幾年的學習,彭鑄刻苦鉆研,加上自己對這份工作的濃厚興趣,取得了不小的進步。彭鑄平日里話不多,是一個喜歡安靜和獨處的人。但是談及化石修復,他就打開了話匣子。

“我平日里喜歡安靜,這個工作也恰好需要安靜的性子才能做得好。”彭鑄說,修化石的時候不僅要專注,還要保持好心情,那天如果心情不好一定不能修。“我從心里熱愛這個工作,覺得它很有意思。化石都是埋在地下的,肉眼是看不見的。每一件化石又是世上獨一無二的,所以這份工作很有挑戰性,也很有意義。”

一塊化石見證巢湖億萬年地質變化

在館內,我們見到了各式各樣的化石,其中最耀眼的還屬巢湖魚龍們。那么這些化石是如何被發現的呢?它們又印證了怎樣的地質變化呢?

“這些化石并非出深山就如此,它們往往是被壓在一層層的巖層中,經過了千錘萬鑿才顯現真身。所以對于我們來說,第一步就是找到化石。”安徽省地質博物館助理研究員茅磊介紹。“就像這一塊,有一點點痕跡,好像是魚龍的頭,就判斷它應該是一塊化石。”茅磊告訴記者,科研人員在野外尋找化石時,需要憑借多年的挖掘、研究經驗,對化石有充分的了解,才會發現它。

而這些巢湖魚龍化石就可以帶我們穿越到億萬年前的巢湖。

“早在3億年前,也就是巢湖魚龍出現之前,巢湖其實是一片淺海,北邊是華北(中朝)板塊,南邊是揚子板塊。而魚龍就生活在兩個板塊之間的淺海里。”茅磊說,巢湖魚龍生活在三疊紀時期,它們也是已發現的世界上最早的魚龍化石之一,因為是在巢湖城西馬家山、野豬山等地先后出土的,因此也被命名為巢湖龍(包括龜山巢湖龍、巢縣巢湖龍等),又稱為巢湖魚龍。巢湖魚龍生活的時代比恐龍還要早一些,是海洋中的古爬行動物,在當時一度為“海洋霸主”。

“在三疊紀以后,隨著揚子板塊和華北板塊的拼合擠壓,這一塊逐漸抬升。到了侏羅紀之后,淺海消失,形成了合肥盆地,巢湖、長江出現,就有了我們現在這樣適合哺乳動物生存的環境了。”

茅磊介紹道,“化石的意義就在于,它可以告訴我們億萬年前這里發生的故事。比如我們發現了巢湖這里在2億多年前是有魚龍和魚的,那這里應該是海洋,如果再過了一億年,魚龍沒有了,出現陸生動物化石,那就說明滄海桑田,這里變成了陸地環境。”通過修復化石,再對其進行深入研究,便可探索這里地質變化的奧秘,探尋億萬年前的滄海桑田。

合肥通客戶端-合報全媒體記者 張夢怡/文 張雨瑤/攝 實習生 柳思銘

請輸入驗證碼